Le coin des graphiques – homicides – défaillances d’entreprises – CO2

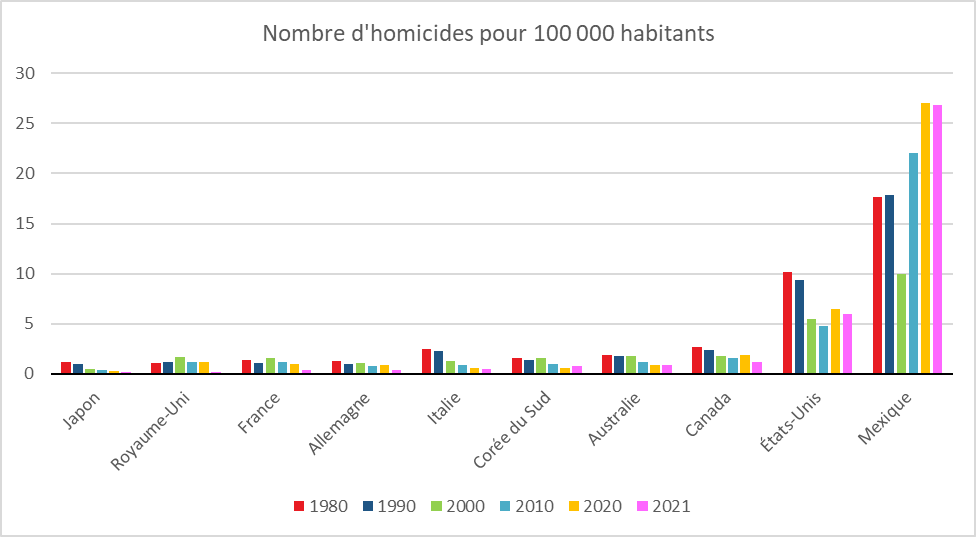

Jamais le nombre d’homicides n’a été aussi faible au sein de l’OCDE

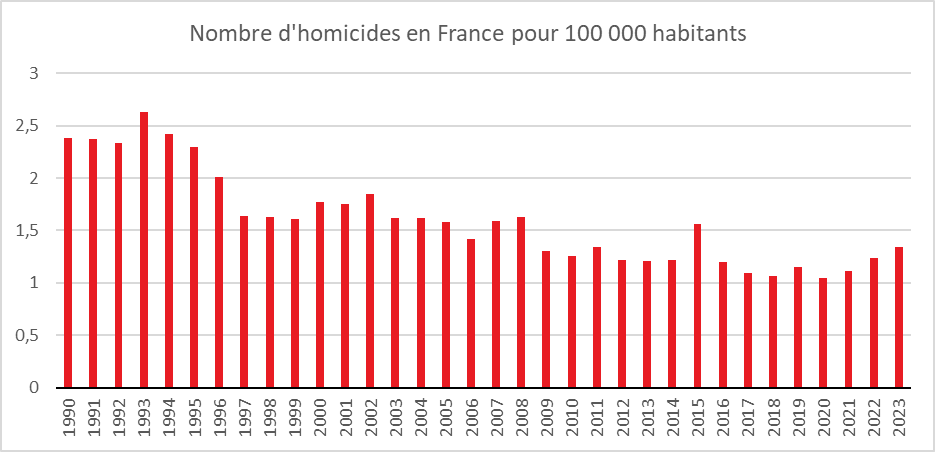

Le ressenti d’insécurité n’a jamais été aussi prégnant ; or, il est en décalage complet avec les chiffres. Le meilleur critère pour apprécier l’insécurité reste le nombre d’homicides, les vols et violences étant sujets à des déclarations pouvant fluctuer dans le temps et selon les pays, en fonction de la législation.

Au sein de l’OCDE, trois grandes catégories de pays peuvent être distinguées. La première regroupe les pays à très faible taux d’homicides : Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Corée du Sud, Italie et Australie. Ces pays affichent des taux inférieurs à deux homicides pour 100 000 habitants entre 1990 et 2021. Pour eux, la tendance générale est à la stabilisation ou à la baisse progressive des homicides. De son côté, le Canada a enregistré une forte baisse de son taux d’homicides, passant de 2,7 à 1,2 pour 100 000 habitants entre 1990 et 2021. Ce pays tend ainsi à rejoindre le groupe des pays européens et asiatiques à faible criminalité. Il se distingue des États-Unis, qui appartiennent à une catégorie intermédiaire, caractérisée par un taux d’homicides relativement élevé et une tendance à la hausse. Aux États-Unis, le taux d’homicides a fortement diminué entre 1990 et 2000, avant de repartir à la hausse. Le Mexique constitue un troisième ensemble, marqué par une augmentation spectaculaire des homicides, passés d’environ 5 pour 100 000 habitants en 1980 à près de 30 en 2021. Cette hausse est corrélée à l’explosion de la violence des cartels, notamment après la guerre contre la drogue lancée en 2006.

ONU

ONU

En 2019, les étrangers représentaient 7,4 % de la population totale en France, mais constituaient 14 % des auteurs d’affaires traitées par la justice et 23 % de la population carcérale. Cette surreprésentation peut être influencée par plusieurs facteurs, notamment des conditions socio-économiques défavorables et un contrôle plus important de la police dans certaines communautés. Par ailleurs, un nombre non négligeable d’étrangers sont incarcérés pour défaut de papiers (environ 3 000 en 2023).

La délinquance est souvent corrélée à des facteurs tels que la pauvreté, le chômage et les conditions de vie précaires. Les individus issus de milieux défavorisés, qu’ils soient immigrés ou non, sont plus susceptibles d’être impliqués dans des activités délictueuses en raison de leur environnement socio-économique. Une étude souligne que les jeunes d’origine étrangère peuvent présenter des taux de délinquance plus élevés, principalement en raison de leurs conditions socio-économiques, de difficultés scolaires et d’une perception négative de l’autorité policière.

Les types d’infractions varient également selon la nationalité. Les étrangers sont davantage impliqués dans des atteintes économiques et financières (46 % des mis en cause pour ce motif sont étrangers), notamment en raison de délits liés à la contrefaçon ou à la concurrence déloyale. Ces infractions peuvent être liées à des réseaux criminels transnationaux ou à des opportunités économiques limitées. En 2022, 18 % des responsables d’homicides en France étaient d’origine étrangère.

L’écart entre le ressenti d’insécurité et les chiffres réels témoigne d’une perception souvent amplifiée par le contexte médiatique et politique. Si certains pays connaissent une remontée des homicides, la tendance générale dans les démocraties avancées reste celle d’une stabilisation voire d’une baisse à long terme. En France, la criminalité violente, mesurée par le taux d’homicides, est en nette diminution depuis 30 ans, bien que les tensions sociales et économiques puissent créer de nouveaux foyers de violence. Les statistiques montrent également que la surreprésentation des étrangers dans certaines infractions est avant tout liée à des facteurs socio-économiques et structurels, et non à la nationalité en tant que telle. À l’avenir, la question clé ne sera pas seulement celle de la répression, mais celle de la prévention des fractures sociales et de la réduction des inégalités, conditions essentielles à une société plus sûre.

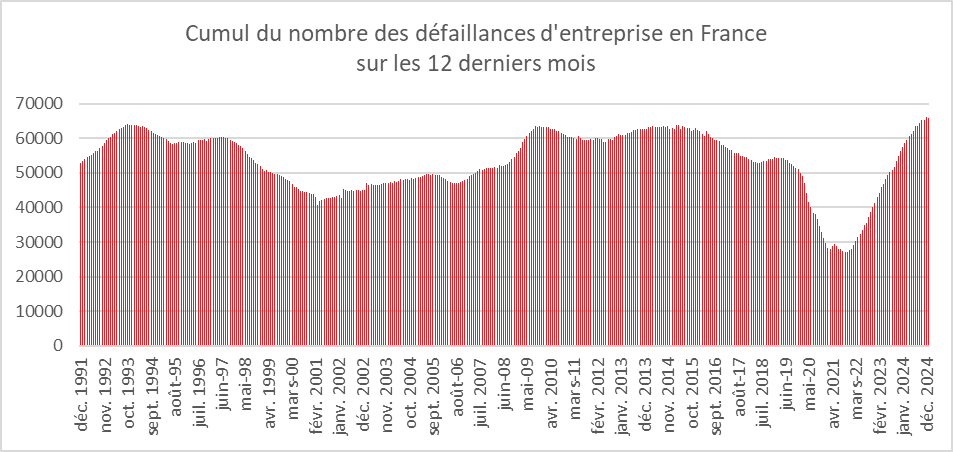

Stabilisation du nombre de défaillances d’entreprises en France

À fin janvier 2025, en cumul sur douze mois, le nombre de défaillances (données provisoires) atteint, selon la Banque de France, 65 844, soit une progression de 14,8 % en rythme annuel. Cette progression s’explique toujours par un effet de rattrapage après la forte baisse des défaillances pendant la période covid (2020-2021). Sur ces derniers mois, le nombre de défaillances tend à se stabiliser. À fin décembre, le nombre de défaillances (données révisées) s’élevait à 66 121, correspondant à une progression de 17,4 % en rythme annuel. La décélération du rythme annuel est homogène à l’ensemble des tailles d’entreprises et pour la plupart des secteurs. Le nombre d’ETI et de grandes entreprises en défaillance se stabilise mais demeure plus élevé que sa moyenne prépandémique.

Cercle de l’Épargne – données Banque de France

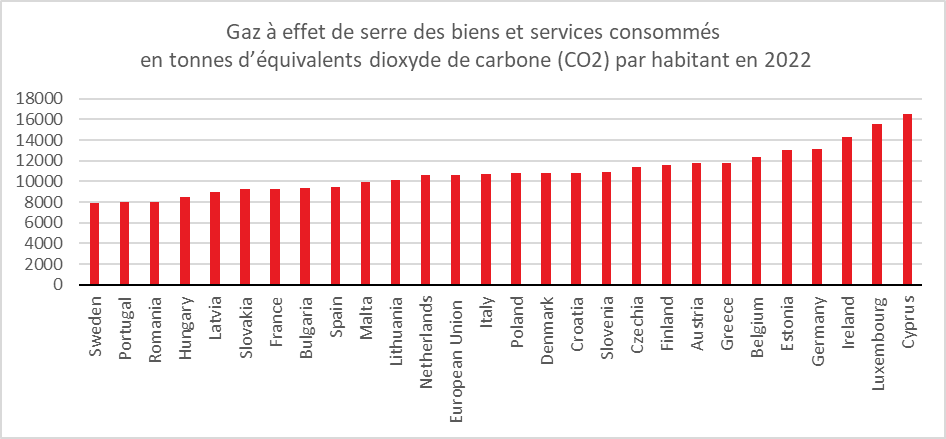

Les empreintes carbone en Europe

En 2022, l’empreinte gaz à effet de serre des biens et services consommés dans l’UE s’élevait à 10,7 tonnes d’équivalents dioxyde de carbone (CO2) par habitant. Cet indicateur prend en compte les émissions générées tout au long des chaînes de production des produits consommés dans l’UE, y compris les émissions intégrées aux biens et services importés.

Parmi les pays de l’UE, les empreintes de gaz à effet de serre les plus faibles ont été enregistrées en Suède (7,9 tonnes d’équivalent CO2 par habitant), au Portugal et en Roumanie (8,0 tonnes chacun). En revanche, les empreintes par habitant les plus élevées ont été enregistrées à Chypre (16,6 tonnes), au Luxembourg (15,5 tonnes) et en Irlande (14,2 tonnes).

Eurostat

En 2022, l’empreinte totale des gaz à effet de serre de tous les biens et services consommés dans l’UE a atteint 4,8 milliards de tonnes d’équivalent CO2. Dans le même temps, les émissions générées par la production dans l’UE s’élevaient à 3,6 milliards de tonnes. Cela suggère qu’une grande partie de l’empreinte des gaz à effet de serre de l’UE était due à la consommation de produits fabriqués en dehors de l’UE. Les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation et à la production ont diminué entre 2010 et 2022, respectivement de 14 % et 18 %. Cependant, en 2020, les émissions ont fortement diminué en raison de la pandémie. Depuis 2020, l’empreinte des émissions de gaz à effet de serre a augmenté de 12 % et les émissions liées à la production ont augmenté de 4 % en 2022. Malgré cette augmentation, les émissions de 2022 restent inférieures aux niveaux d’avant la pandémie de 2019 (de -1 % pour les émissions liées à la consommation et de -6 % pour les émissions liées à la production).