Le Coin des graphiques – emprunts des ménages – égalité homme/femme – télétravail

Egalité salariale homme/femme en progrès mais pas complète

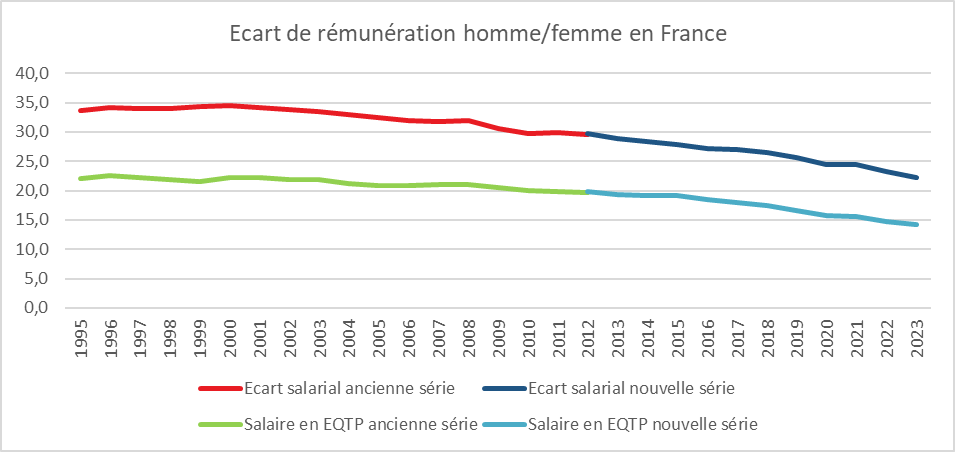

En 2023, le revenu salarial moyen des femmes dans le secteur privé demeure inférieur de 22,2 % à celui des hommes. Cet écart trouve en partie son origine dans un volume de travail annuel moindre pour les femmes, qui connaissent une plus grande intermittence dans l’emploi au cours de l’année et sont plus fréquemment en situation de temps partiel. Toutefois, même en comparant des volumes de travail identiques, une inégalité salariale persiste : à durée de travail équivalente, les femmes perçoivent en moyenne une rémunération inférieure de 14,2 % par rapport à leurs homologues masculins.

Depuis 1995, les disparités de revenus salariaux entre les sexes ont enregistré une réduction d’environ un tiers. Cette évolution résulte d’un double mouvement : d’une part, la diminution progressive des écarts en termes de volume de travail entre les hommes et les femmes ; d’autre part, la réduction des différences de salaires en équivalent temps plein. Cette dynamique s’est accentuée depuis 2019, contribuant ainsi à un recul plus marqué des inégalités salariales.

Les écarts de rémunération s’expliquent également par la segmentation des métiers selon le genre. Les femmes occupent des emplois distincts de ceux des hommes, évoluent dans des secteurs d’activité différents et accèdent plus difficilement aux postes les plus rémunérateurs. En 2023, elles représentent 42 % des emplois salariés du secteur privé en équivalent temps plein, mais seulement 24 % des postes figurant parmi le 1 % des rémunérations les plus élevées. Lorsqu’un même poste est exercé dans une même entreprise, l’écart de salaire net en équivalent temps plein se resserre à 3,8 %.

Les inégalités salariales sont encore plus marquées entre les femmes et les hommes lorsqu’ils sont parents. Les mères affichent des volumes de travail plus faibles et perçoivent des salaires en équivalent temps plein nettement inférieurs à ceux des pères. De plus, ces écarts tendent à s’élargir à mesure que le nombre d’enfants au sein du foyer augmente.

Cercle de l’Épargne – données INSEE

Essor confirmé du télétravail en France

Avant la pandémie de Covid-19, le télétravail était une pratique marginale en France métropolitaine. D’après l’INSEE, en 2019, seulement 4 % des salariés y avaient recours de manière régulière. Il concernait principalement les cadres (14 % d’entre eux le pratiquaient), alors qu’il restait quasi inexistant parmi les employés et ouvriers (moins de 1 %). De manière générale, la majorité des entreprises l’utilisaient de manière ponctuelle, sans qu’il ne constitue un mode d’organisation du travail répandu.

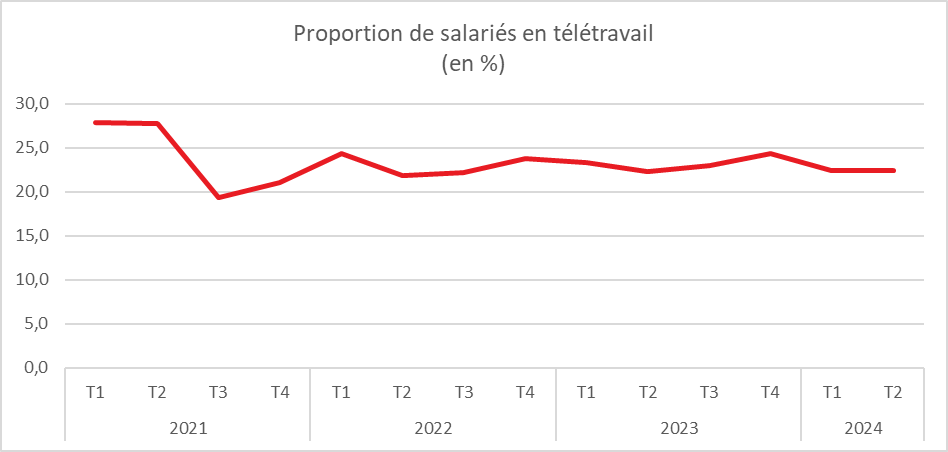

La crise sanitaire a bouleversé cette dynamique et ancré le télétravail dans les habitudes professionnelles d’un nombre croissant de salariés. Au premier semestre 2024, en France hors Mayotte, 22 % des salariés du secteur privé, incluant les entreprises publiques, déclarent avoir télétravaillé au moins une fois dans les quatre semaines précédant leur participation à l’enquête de l’INSEE. Cette pratique s’inscrit majoritairement dans une organisation hybride, combinant présence sur site et travail à distance, avec une moyenne de 1,9 jour télétravaillé par semaine.

Depuis le début de l’année 2022, la part des télétravailleurs parmi les salariés s’est stabilisée. En revanche, le nombre moyen de jours travaillés à distance par semaine a suivi une légère tendance à la baisse jusqu’en 2023, bien qu’une hausse saisonnière modérée soit observée chaque hiver. Entre juillet 2022 et juin 2024, environ 11 % des salariés occupant un poste potentiellement compatible avec le télétravail auraient souhaité en bénéficier sans y parvenir. Dans la moitié des cas, cette impossibilité était liée à une décision de l’employeur, tandis que les autres freins relevaient de motifs divers. Par ailleurs, 20 % des salariés disposant d’un emploi télétravaillable ont choisi de ne pas recourir à cette modalité. À l’inverse, parmi ceux ayant télétravaillé au cours des quatre dernières semaines, un sur cinq aurait souhaité télétravailler davantage, alors qu’un sur vingt aurait préféré le faire moins souvent.

Les négociations en entreprise ont évolué en faveur du télétravail. En 2022, 4 % des accords collectifs d’entreprise incluaient cette thématique, contre moins de 1 % en 2017. Entre 2017 et 2019, plus de la moitié des accords limitaient le télétravail à une journée par semaine (hors cas exceptionnels). À partir de 2020, une évolution notable est observée : la majorité des accords autorisent jusqu’à deux jours de télétravail hebdomadaires. En 2022, seuls un tiers des accords maintiennent la limitation à une journée, tandis qu’environ 20 % permettent trois jours ou plus par semaine. Près de la moitié des accords intégrant le télétravail sont conclus sans limitation de durée.

L’ampleur du télétravail varie selon la taille et la structure des entreprises. Entre le troisième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2024, la fréquence de cette pratique croît avec la taille de l’entreprise. Ainsi, parmi les salariés des PME (hors microentreprises), 18 % télétravaillent au moins une fois par mois. Cette proportion atteint 26 % dans les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et s’élève à 34 % dans les grandes entreprises (GE). La présence plus forte du télétravail dans ces dernières s’explique notamment par leur organisation internationale et la part importante de cadres dans leurs effectifs. Dans les groupes multinationaux, qu’ils soient français ou étrangers, plus de 30 % des salariés télétravaillent régulièrement. Toutefois, l’intensité du télétravail y est légèrement inférieure à celle observée dans les autres entreprises, avec en moyenne 0,1 jour de télétravail hebdomadaire en moins.

Les disparités sectorielles sont également marquées. Le télétravail est particulièrement développé dans les secteurs de l’information-communication et des services financiers, où respectivement 75 % et 60 % des salariés y ont recours. De plus, dans l’information-communication, la fréquence moyenne est de 2,3 jours par semaine, contre 1,8 jour dans les autres secteurs. Enfin, la distinction selon les catégories socioprofessionnelles est frappante : les cadres sont les principaux concernés par le télétravail, avec près des deux tiers d’entre eux qui le pratiquent, tandis qu’il reste quasi inexistant parmi les ouvriers.

Cercle de l’Épargne – données INSEE

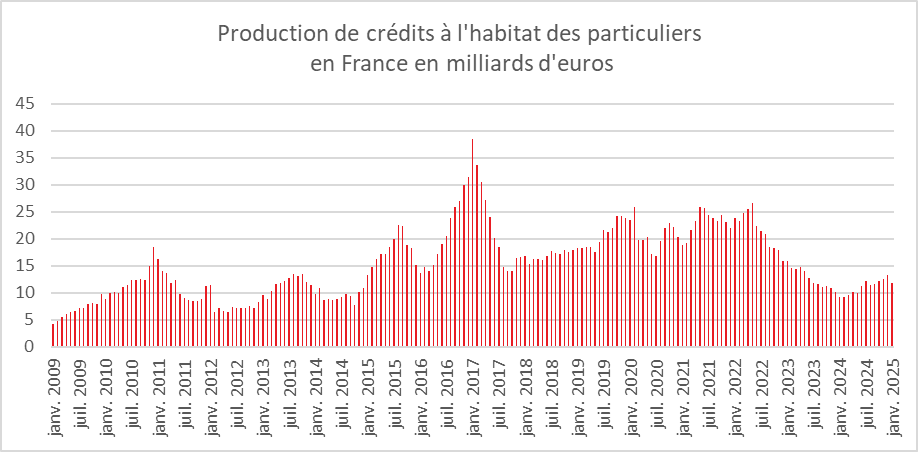

Petit recul des crédits aux particuliers en France en janvier

L’encours total des crédits des particuliers s’élevait, selon la Banque de France, au mois de janvier 2025 à 1526 milliards d’euros en hausse de 0,2 % en rythme annuel. Les crédits à l’habitat représentaient 1 282 milliards d’euros d’encours en baisse de 0,6 % en un an quand les crédits à la consommation représentaient 212 milliards d’euros d’encours en hausse de 3,3 % sur un an.

La production corrigée des variations saisonnières de crédits à l’habitat (hors renégociations) a atteint 9,9 milliards d’euros en janvier (après 11,6 milliards d’euros en décembre), un montant un peu supérieur à la moyenne des 10 derniers mois (9,6 milliards d’euros), depuis le retournement positif du crédit immobilier au printemps dernier.

Cercle de l’Épargne – données Banque de France

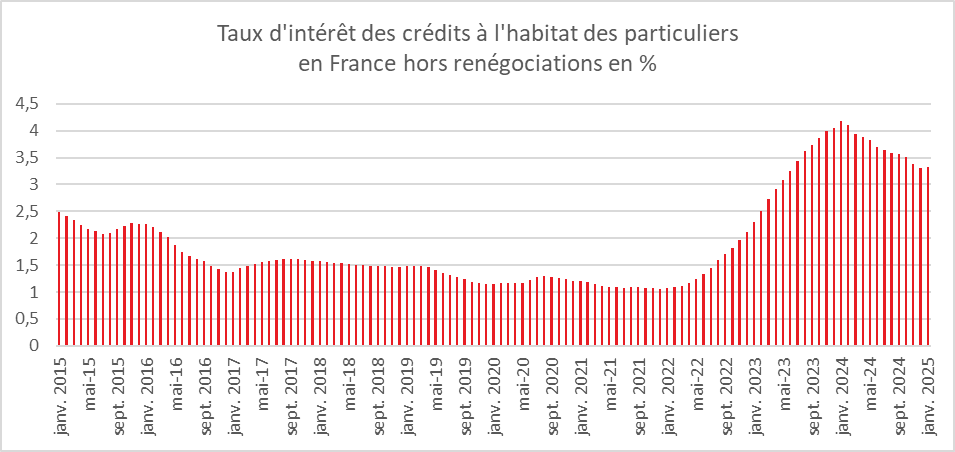

Le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits à l’habitat se stabilise en janvier (3,32 % après 3,30 % en décembre pour les opérations hors renégociations). En janvier 2024, ce taux était de 4,17%.

Banque de France