Conjoncture – inflation – emploi – TNS – IA – entreprises

Petite augmentation de l’inflation en juin

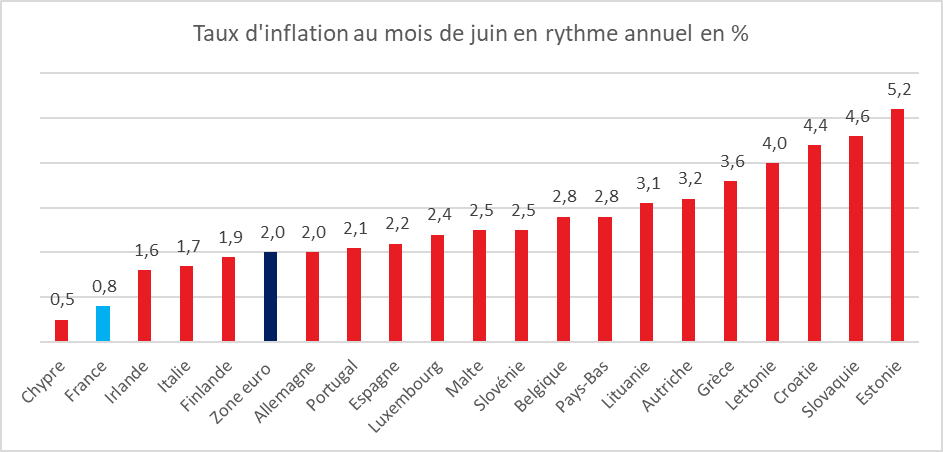

Le taux d’inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,0% en juin 2025, contre 1,9% en mai selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne.

S’agissant des principales composantes de l’inflation de la zone euro, les services devrait connaître le taux annuel le plus élevé en juin (3,3%, comparé à 3,2% en mai), suivis de l’alimentation, alcool & tabac (3,1%, comparé à 3,2% en mai), des biens industriels hors énergie (0,5%, comparé à 0,6% en mai) et de l’énergie (-2,7%, comparé à -3,6% en mai).

Cercle de l’Epargne – données Eurostat

Plus de 4 millions de travailleurs non-salariés

Fin 2023, la France comptait, selon l’INSEE, 4,2 millions de personnes exerçant à titre principal ou secondaire une activité non salariée, en tant qu’entrepreneurs individuels ou gérants majoritaires de sociétés (ces deux statuts constituent les non-salariés « classiques ») ou en tant que micro‑entrepreneurs. Parmi eux, 400 000 avaient une activité dans le secteur agricole. Hors secteur agricole, les non-salariés sont présents essentiellement dans les services aux entreprises (27 %) ou aux particuliers (22 %), la santé (15 %), le commerce (14 %) et la construction (12 %). Ils sont, en revanche, peu présents dans l’industrie (5 %) et les services de transports (4 %).

Augmentation du nombre de travailleurs non-salariés (TNS) porté par le micro‑entrepreneuriat

Hors secteur agricole, le nombre de non‑salariés a augmenté, en 2023, de 3,5 %, après +3,9 % en 2022, portant à +78 % la hausse cumulée depuis 2008 (soit +1,6 million). Le micro‑entrepreneuriat est en grande partie responsable de cette augmentation. Le doublement des plafonds de chiffres d’affaires ouvrant droit au statut, en 2018, ont contribué à cette hausse. Le nombre de micro‑entrepreneurs économiquement actifs a progressé, en 2023 de +7,2 %. En 2022, la hausse avait été de 7,9 %.

Stabilisation du nombre des non-salariés classiques

Les effectifs de non‑salariés classiques ont augmenté de 0,1 %en 2023. Ils ont diminué de 9,8 % entre 2013 et 2020 avant d’augmenter en 2021 (+0,5 %) et en 2022 (+0,4 %). Les non‑salariés classiques représentaient 1,9 million de personnes fin 2023 et se répartissent à parts égales entre entrepreneurs individuels (931 000) et gérants majoritaires de sociétés (920 000). Ils se concentrent principalement dans les secteurs de la santé (25 %) et des services aux entreprises (23 %), où leurs effectifs augmentent en 2023 (de respectivement 1,0 % et 2,9 %), alors que les effectifs des autres secteurs diminuent.

Les micro‑entrepreneurs : la moitié des TNS

Fin 2023, 1,9 million de micro-entrepreneurs étaient économiquement actifs, soit plus de deux fois plus que fin 2016. Pour la première fois depuis la création de ce statut en 2009, leur nombre dépasse celui des non-salariés classiques. Ils représentaient ainsi un peu plus de la moitié (51 %) des non‑salariés non agricoles et même plus des trois quarts dans certains secteurs, notamment dans certains services aux particuliers (comme l’enseignement ou les activités artistiques et récréatives), dans le commerce de détail hors magasin ou la livraison à domicile. Les micro‑entrepreneurs sont au contraire presque absents des secteurs principalement composés de professions réglementées n’ouvrant pas droit à ce statut (avocats, infirmiers, médecins, etc.).

Les micro-entrepreneurs se concentrent principalement dans les secteurs des services aux entreprises et services mixtes (32 % en 2023) et des services aux particuliers hors santé (29 %). Sur l’année leur nombre a augmenté dans presque tous les secteurs. Il est en forte hausse dans les services administratifs et de soutien aux entreprises (+18,4 %), où la moitié de la croissance est portée par le nettoyage courant des bâtiments, et parmi les taxis y compris véhicules de transport avec chauffeur (VTC) (+15,0 %). Le nombre de micro‑entrepreneurs a en revanche diminué dans le commerce de gros (-6,0 %) et dans les autres activités de transport et entreposage (-5,8 %). Dans la livraison à domicile, le nombre de micro-entrepreneurs a été multiplié par huit entre 2017 et 2021 mais est en recul (-23,2 % en 2022 puis -8,7 % en 2023). La demande dynamisée par les périodes de restriction d’activité en 2020 et 2021 est en recul. Elle tend également à se professionnaliser.

Des différences de revenus importantes entre les non‑salariés classiques

En 2023, les non‑salariés classiques ont perçu, en moyenne un revenu d’activité de 4 040 euros par mois. Parmi ces derniers, 11 % ont déclaré un revenu d’activité nul (ou déficitaire), n’ayant pas dégagé de bénéfices ou ne s’étant pas versé de rémunération. Cette part est supérieure à celle de 2019 (8 %). Elle s’échelonne en 2023 de 2 % pour les professionnels de santé à plus de 20 % dans les activités immobilières, le commerce de détail hors magasin, les services administratifs et de soutien aux entreprises ainsi que les arts, spectacles et activités récréatives. Un non-salarié classique sur deux gagne plus de 2 620 euros par mois et 7,9 % des non-salariés classiques perçoivent plus de 10 000 euros de revenus mensuels.

Le commerce de détail hors magasin génère les revenus les plus faibles parmi les non-salariés classiques (1 500 euros par mois en moyenne), derrière les taxis et VTC (1 570 euros) et les activités de coiffure et soins de beauté (1 650 euros). À l’opposé, les médecins et dentistes perçoivent les revenus moyens les plus élevés (9 900 euros), devant les juristes et comptables (8 120 euros) et les pharmaciens (6 780 euros).

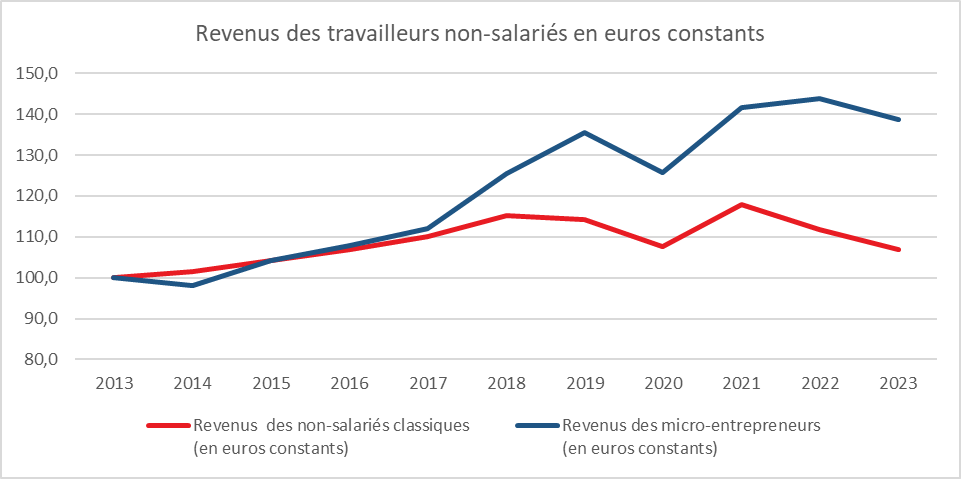

Baisse des revenus d’activité en euros constants pour les TNS en 2023

En euros constants, le revenu d’activité moyen des non‑salariés classiques a diminué de 4,4 % en 2023. En 2022, la baisse avait été 5,2 %. Ces reculs interviennent dans un contexte de forte inflation (+4,9 % en 2023, après +5,2 % en 2022). Le revenu moyen des non-salariés classiques en 2023 est inférieur de 6,3 % à son niveau de 2019.

Pour les non-salariés classiques, le revenu d’activité moyen recule en euros constants dans tous les secteurs en 2023. Les baisses les plus marquées concernent les activités immobilières (-18,5 %), le commerce pharmaceutique (-18,3 %), qui avait nettement augmenté les années précédentes du fait du contexte sanitaire, et les activités juridiques et comptables (-9,1 %). La baisse est moins marquée dans d’autres secteurs, comme le commerce et réparation d’automobiles (-0,7 %) et les professions paramédicales et sages-femmes ainsi que les arts, spectacles et activités récréatives (-1,4 %).

50 % des micro-entrepreneurs gagnent moins de 340 euros

En 2023, les micro‑entrepreneurs gagnaient, en moyenne 680 euros par mois pour leur activité non salariée, soit près de six fois moins que les non‑salariés classiques. Leur faible revenu est lié à la nature de ce régime qui impose des plafonds sur les chiffres d’affaires pour en bénéficier. En 2023, un micro-entrepreneur sur quatre (hors revenus nuls) gagnait moins de 80 euros par mois, un sur deux moins de 340 euros, et un sur dix plus de 1 780 euros.

Le micro‑entrepreneuriat correspond souvent à une activité d’appoint. Fin 2023, 31 % des micro‑entrepreneurs cumulaient une activité non salariée avec une activité salariée, contre 10 % des non‑salariés classiques. La part des micro-entrepreneurs pluriactifs, stable entre 2017 et 2020, a augmenté de 2,3 points en 2021 pour se stabiliser en 2022 et 2023. Le revenu d’activité global de ces micro‑entrepreneurs pluriactifs (incluant leurs salaires) atteint 2 530 euros mensuels en 2023, dont seuls 370 euros proviennent de leur activité non salariée.

Parmi les micro-entrepreneurs pluriactifs, neuf sur dix sont principalement salariés. Pour ces micro-entrepreneurs principalement salariés, qui représentent 28 % de l’ensemble des micro-entrepreneurs, l’activité non salariée représente un faible revenu d’appoint : 260 euros en moyenne en 2023.

Les micro‑entrepreneurs n’exerçant pas d’activité salariée perçoivent en moyenne 810 euros par mois.

En euros constant, la rémunération moyenne des micro-entrepreneurs varie fortement. Elle a reculé de 7,2 % en 2020 avant d’augmenter de 12,8 % en 2021. En 2022, la hausse fut modérée, +1,4 %. En 2023, elle baisse à nouveau de 3,5 % en raison de la forte inflation. Elle est toutefois supérieur de 2,4 % à son niveau de 2019. Au sein des micro-entrepreneurs, ceux qui sont principalement salariés ont vu leur revenu d’activité non salariée baisser plus fortement en euros constants (-4,8 %).

Pour l’ensemble des micro-entrepreneurs, la baisse est importante notamment pour les activités immobilières (-15,6 %), le commerce de gros (-13,6 %), ainsi que pour les taxis y compris VTC (-9,9 %), secteur pour lequel les revenus avaient particulièrement augmenté en euros constants en 2022 (+20,2 %). Ces revenus restent toutefois nettement inférieurs au niveau de 2019 (-23,9 %).

Le revenu d’activité moyen des micro‑entrepreneurs a augmenté dans l’hébergement et la restauration (+2,5 % en euros constants), les activités de poste et de courrier (+2,1 %) ainsi que dans les autres services de santé et action sociale, qui comprennent notamment des psychologues et des sophrologues (+2,0 %).

Pour l’ensemble des non‑salariés, le revenu moyen baisse de 6,7 % en 2023 en euros constants. Cette diminution, plus forte que celles observées pour les non-salariés classiques (-4,4 %) et pour les micro-entrepreneurs (-3,5 %), s’explique par un fort effet de composition . Le poids croissant des micro-entrepreneurs, dont les revenus moyens sont faibles continue de peser sur l’évolution moyenne des revenus de l’ensemble des non-salariés.

Progression du nombre de femmes TNS

Les femmes sont minoritaires parmi les non‑salariés (41 % en 2023), même si leur part augmente presque continûment (31 % en 2008). Les femmes non salariées classiques ont perçu, en 2023, en moyenne 19 % de moins que leurs confrères (3 520 euros par mois, contre 4 350 euros). Une partie de l’écart s’explique par un moindre volume de travail ; elles sont aussi plus jeunes et dirigent des entreprises en moyenne plus petites. Contrairement aux salariées, les femmes non salariées classiques sont relativement plus nombreuses dans les secteurs les plus rémunérateurs (entre 45 % et 56 % chez les médecins, professions du droit, pharmaciens). Si elles se répartissaient de la même façon que les hommes dans les différents secteurs, leur revenu d’activité moyen serait inférieur de 30 % à celui des hommes.

Les femmes micro-entrepreneuses ont gagné mensuellement 130 euros de moins que leurs homologues masculins (610 euros par mois, contre 740 euros), soit un écart de 18 %. Si elles se répartissaient de la même façon que les hommes dans les différents secteurs, leur revenu moyen serait inférieur de 14 % à celui des hommes.

Cercle de l’Epargne – données INSEE

Intelligence artificielle et entreprises

En 2024, 10 % des entreprises françaises de 10 salariés ou plus ont indiqué, à l’INSEE, utiliser au moins une technologie d’intelligence artificielle (IA), contre 6 % en 2023. Néanmoins, l’usage de l’IA est fortement lié à la taille de l’entreprise. En 2024, 9 % des entreprises de moins de 50 salariés y ont recours, 15 % des entreprises de 50 à 249 salariés et 33 % de celles de 250 salariés ou plus. L’écart de taux d’usage entre les 250 ou plus et les moins de 50 s’accroît, passant de 16 à 24 points entre 2023 et 2024. Les entreprises utilisant l’IA représentent, en 2024, 49 % du chiffre d’affaires total des entreprises et 40 % de l’emploi total.

Les entreprises de l’information et de la communication : premières utilisatrices de l’IA

Le recours à ces technologies varie également fortement selon les secteurs d’activité. Les entreprises du secteur de l’information et de la communication, (les métiers de l’édition et des logiciels, les activités audiovisuelles, les services de télécommunications, les services informatiques, les activités liées à l’internet), sont de loin les plus utilisatrices. 42 % déclarent employer des technologies d’IA, en hausse de 12 points par rapport à 2023. Les entreprises des secteurs des activités spécialisées, scientifiques et techniques (qui incluent notamment les activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle et d’analyses techniques et la recherche-développement scientifiques) ont également recours à l’IA, bien mais moins fréquemment (17 %, en hausse de 3 points). L’usage de l’IA reste à l’inverse encore peu répandu dans les entreprises des transports et de l’entreposage (5 %), de l’hébergement et de la restauration (5 %) et du secteur de la construction (3 %). Entre ces extrêmes, on trouve le commerce (qui passe de 4 % en 2023 à 10 % en 2024), les activités immobilières (de 7 % à 14 %), les services administratifs (de 6 % à 11 %), l’énergie (de 5 % à 9 %) et l’industrie manufacturière (de 5 % à 7 %). Si l’usage de l’IA a augmenté entre 2023 et 2024 dans tous les secteurs, les écarts entre les secteurs d’activité se sont accrus.

L’usage de l’IA par les entreprises est corollée avec l’utilisation des autres technologies numériques. Elles sont 8 % à utiliser des technologies de réalité augmentée, réalité virtuelle ou réalité mixte, contre 2 % pour les entreprises qui n’utilisent pas l’IA. Parmi les entreprises qui utilisent au moins une technologie d’IA, 46 % emploient du personnel spécialisé dans le domaine des TIC alors qu’elles ne sont que 13 % parmi celles qui n’utilisent pas l’IA.

L’adoption de l’IA moins fréquente en France que dans le reste de l’UE

L’IA est moins utilisée par les entreprises françaises que par leurs homologues de l’Union européenne (UE). 13 % des entreprises de l’UE déclarent utiliser au moins une technologie d’IA en 2024 (3 points de plus qu’en France. Par ailleurs, la pratique de l’e-commerce ou encore le fait de posséder un site web reste également moins fréquent en France que dans l’UE.

La moindre utilisation de l’IA en France s’explique notamment par la présence d’un grand nombre de TPE. En effet, le recours à l’IA est fonction de la taille de l’entreprie mais même en corrigeant leur surreprésentation au sein des entreprises en France, le taux d’utilisation demeure en-dessous de la moyenne européenne. En 2024, les entreprises françaises de 250 salariés et plus ont un taux d’usage en retrait de 8 points par rapport à la moyenne européenne. En particulier, le secteur français de l’information et de la communication est au‑dessous de la moyenne européenne de 7 points, alors qu’il était légèrement au‑dessus en 2023. Le taux d’usage a aussi beaucoup moins augmenté en France qu’en UE pour les activités spécialisées, scientifiques et techniques, deuxième secteur quant à l’utilisation.

Le taix d’utilisation de l’IA est beaucoup plus fréquente, au moins deux fois plus qu’en France, dans les pays du nord de l’Europe (Allemagne, Danemark, Suède, Finlande, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg, de 20 % à 28 %). Parmi les principales économies de l’UE, les entreprises françaises, italiennes et espagnoles affichent des taux de recours à l’IA du même ordre.

Les usages de l’IA dans les entreprises françaises

Parmi les entreprises françaises utilisant l’IA, les outils les plus utilisés sont ceux permettant l’analyse du langage écrit (44 %) et ceux d’apprentissage automatique (machine learning) pour l’analyse de données (41 %). Un tiers des entreprises mobilisent des technologies automatisant différentes tâches ou assistant dans la prise de décision, et un tiers également utilisent des technologies générant du langage parlé ou écrit. Ces dernières technologies sont celles qui ont le plus progressé en un an (+13 points) avec celles qui convertissent du langage parlé en un format lisible par une machine (+5 points). Les technologies permettant le mouvement physique des machines (robots autonomes par exemple) sont déclarées par 7 % des entreprises, et leur usage a peu évolué en un an.

Plus de la moitié des entreprises mobilisant de l’IA déclarent utiliser au moins deux technologies (53 % en 2024, contre 48 % en 2023). L’association de technologies d’analyse de langage écrit et de génération de langage est la plus fréquente, suivie par celle des technologies de machine learning et d’automatisation. Enfin, 28 % des entreprises utilisent au moins trois technologies, soit un niveau proche de celui de 2023.

Les technologies utilisées varient également d’un secteur à l’autre. Les entreprises de l’information et de la communication qui font usage de l’IA utilisent majoritairement les technologies d’apprentissage automatique, mais fréquemment aussi celles réalisant des analyses de langage écrit et celles générant du langage parlé ou écrit. Dans le secteur des activités immobilières, une entreprise sur deux utilise les technologies générant du langage parlé ou écrit, tandis que l’usage du machine learning y est plus limité. Une entreprise sur deux du secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques mobilise les technologies réalisant des analyses de langage écrit. Les entreprises des secteurs de l’industrie et des transports et de l’entreposage se caractérisent par un usage plus courant des technologies qui permettent le mouvement physique des machines par des décisions fondées sur l’observation de son environnement (robots autonomes, véhicules autonomes, drones autonomes, etc.) : une entreprise sur six utilisant l’IA. Par ailleurs, une entreprise sur trois dans ces deux secteurs a recours à de l’intelligence artificielle pour automatiser différentes tâches ou assister la prise de décision (logiciel d’automatisation des processus robotisés fondé sur de l’intelligence artificielle).

Des finalités d’utilisation

Au sein des entreprises, le recours de l’IA concerne plusieurs secteurs avec des finalités diverses : marketing, production, administration, comptabilité, organisation, recherche et développement et sécurité informatique. En 2024, parmi les entreprises qui utilisent l’IA, 28 % la mobilisent pour le marketing ou les ventes, en progression de 11 points en un an. L’usage de l’IA pour les processus de production ou de services est également nettement plus courant en 2024, avec 27 % des entreprises concernées, soit 7 points de plus par rapport à 2023. L’utilisation de l’IA pour l’organisation des processus d’administration a plus que doublé : de 11 % en 2023 à 24 % en 2024. L’usage de l’IA pour la logistique suit la même tendance, bien qu’il reste le moins fréquent (3 % en 2023 à 6 % en 2024).

Les logiciels et systèmes d’IA acquis hors de l’entreprise et prêts à l’emploi

L’acquisition des technologies d’IA des entreprises repose majoritairement sur l’achat de logiciels ou systèmes du commerce prêts à l’emploi, pour 69 % des entreprises utilisant l’IA. Dans une proportion allant de 23 à 29 %, les entreprises acquièrent les technologies d’IA en passant des contrats avec des prestataires, en les développant en interne ou en modifiant des logiciels libres. Plus rarement (14 %), elles achètent des logiciels ou systèmes d’IA du commerce qui sont ensuite modifiés en interne par leurs employés.

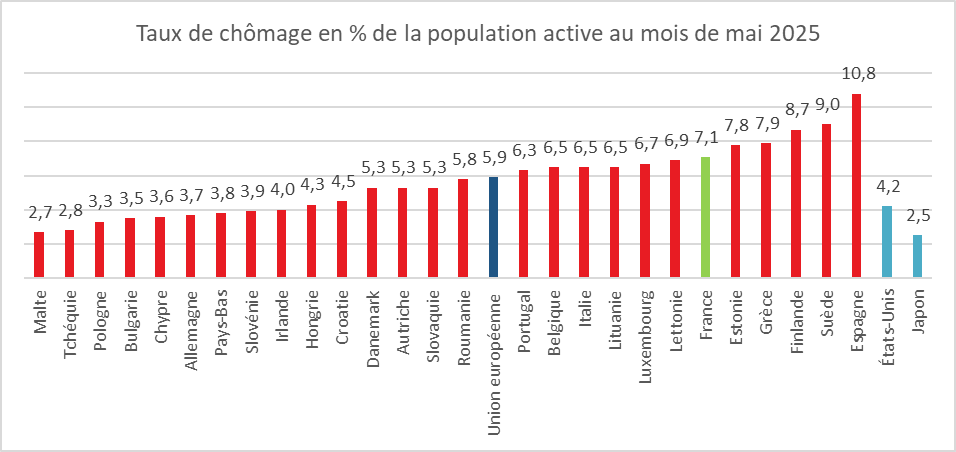

Chômage en très légère hausse en zone euro

En mai, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était, selon Eurostat, de 6,3 %, en hausse par rapport au taux de 6,2 % enregistré en avril et en baisse par rapport au taux de 6,4 % enregistré en mai 2024. Le taux de chômage de l’Union européenne (UE) était de 5,9 % en mai 2025, stable par rapport au taux enregistré en avril et en baisse par rapport au taux de 6,0 % enregistré en mai 2024.

En mai 2025, 13,052 millions de personnes étaient au chômage dans l’UE, dont 10,830 millions dans la zone euro. Par rapport à avril 2025, le chômage a augmenté de 48 000 personnes dans l’UE et de 54 000 dans la zone euro.

En mai, 2,864 millions de jeunes (moins de 25 ans) étaient au chômage dans l’UE, dont 2,281 millions dans la zone euro. En mai 2025, le taux de chômage des jeunes était de 14,8% dans l’UE, en hausse par rapport au taux de 14,7% enregistré en avril 2025, et de 14,4% dans la zone euro, en hausse par rapport au taux de 14,3% enregistré au mois précédent.

Eurostat