Le coin de l’économie – devises – valeurs refuges – protectionnisme – déclin Europe

Le meilleur des accords malgré tout

Le compromis conclu dimanche entre les États-Unis et l’Union européenne prévoit que les produits européens sont désormais soumis à une taxe de 15 % à leur arrivée sur le territoire américain, avec des exemptions sur l’aéronautique et les spiritueux. L’opposition du gouvernement français à l’accord est avant tout de nature politique. La commission européenne a négocié avec un mandat précis des États membres. Initialement, les Américains avaient prévu un taux de 20 % remonté en juillet à 30 %. Ils exigeaient d’importantes concessions pouvant porter préjudice à certains secteurs économiques français comme l’agriculture, la culture ou la finance. In fine, les Européens ont dû accepter d’acheter plus d’énergie et plus de matériels militaires. Ces deux conditions ne seront pas facile à mettre en œuvre.

La taxe est acquittée par l’importateur du produit, qui peut être le grossiste, le détaillant ou l’entreprise américaine utilisatrice. Le surcoût sera sans nul doute réparti entre les acteurs de la chaîne. Selon la Coface, les exportateurs prendront une charge de 10 à 20 % de la facture. 80 à 90 % du coût additionnel – serait donc supporté par la chaîne d’importation américaine et le consommateur final. Les stratégies varieront d’une entreprise à l’autre, et selon les secteurs d’activité. Les produits facilement substituables par des produits américains ou par des importations d’autres pays seront les plus exposés. Les produits chimiques – hors cosmétiques – et l’acier pourraient être les premiers concernés selon Coface.

2 000 entreprises françaises réalisent plus de 10 % de leur chiffre d’affaires aux États-Unis. Elles doivent depuis le mois d’avril gérer la hausse des tarifs douaniers. Elles ont supporté d’avril à fin juillet un droit de 10 % qui passe au 1er août à 15 %. Entre 2018 et 2025, les droits de douane perçus sur les produits français exportés vers les États-Unis étaient en moyenne de 1,2 %.

L’aéronautique exemptée

Les entreprises européennes et américaines de l’aéronautique sont fortement intégrées. Un avion Boeing comprend de nombreuses pièces d’origine européenne et vice versa pour un Airbus. L’industrie aéronautique française a exporté 82 % de son chiffre d’affaires (51,2 milliards d’euros) en 2024. Depuis 40 ans, les échanges entre l’Europe et les États-Unis se réalisent sans droit de douane. Un changement en la matière devrait entraîner des conséquences importantes.

L’industrie laitière soulagée par le taux de 15 %

Les tarifs abusifs de 30 % envisagés par Donald Trump auraient remis en cause une grande partie des exportations de produits laitiers. Les industriels laitiers français exportent pour 350 millions d’euros par an vers les États-Unis, un marché qui a doublé en dix ans et qui offre d’importantes marges. Le taux de 10 % ne sera pas sans conséquence pour des produits qui peuvent être vendus autour de 3 dollars.

Incertitudes pour les vins et spiritueux

Selon les informations transmises à la presse, aucune décision ne concerne les vins et les spiritueux dans le cadre de l’accord sur les droits de douane. Les détails seront réglés dans les semaines à venir. Selon le ministre du Commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, les spiritueux devraient faire partie des denrées pouvant continuer à circuler librement de part et d’autre de l’Atlantique. Les États-Unis sont le premier marché pour le secteur. Selon le groupe Rémy Cointreau, des droits de douane de 30 % auraient pu lui coûter jusqu’à 35 millions d’euros en 2025. Pour le secteur de la viticulture, une taxe de 10 % était absorbable, à 15 %, elle oblige à des majorations de prix pour les consommateurs.

Le secteur de la beauté inquiet

Les produits français du secteur de la beauté, jusqu’ici exonérés de droits de douane, seront désormais taxés à hauteur de 15 % pour les exportations vers les États-Unis. Ce secteur assure 12 % des exportations françaises vers ce pays. Selon le cabinet Asterès, la perte annuelle a été évaluée à 300 millions d’euros avec à la clé jusqu’à 5 000 emplois menacés en France. Le directeur général de L’Oréal, société qui a réalisé outre-Atlantique 38 % de son chiffre d’affaires en 2024, évoquait de son côté, en avril, la possibilité d’y relocaliser une part de la production.

Dans le luxe, la directrice financière de LVMH, Cécile Cabanis, avait déclaré la semaine dernière que des droits de douane de 15 % seraient gérables. La clientèle des produits de luxe acceptent en règle générale la hausse des prix et par ailleurs, les entreprises de ce secteur peuvent jouer sur leurs marges. LVMH entend par ailleurs développer sa production aux États-Unis.

Les laboratoires pharmaceutiques en plein doute

Ursula von der Leyen a assuré que les médicaments figurent dans le périmètre des produits taxés à 15 %, à l’exception des génériques mais les équipes de Donald Trump sont moins affirmatives sur le sujet.

Jusqu’ici, les exportations pharmaceutiques européennes n’étaient pas assujetties de barrières douanières. Le président américain souhaite obliger les laboratoires à produire dans son pays. Il vise essentiellement ceux qui se sont délocalisés en Irlande, pays qui dispose d’une fiscalité incitative. Il avait début juillet, menacé de soumettre les médicaments à des droits de 200 %.

La sidérurgie fortement exposée

L’acier et l’aluminium restent pour le moment soumis à des droits à 50 % fortement préjudiciables. Ursula von der Leyen a évoqué la mise en place future de quotas qui limiteraient la taxation des exports vers les États-Unis mais pour le moment, cette disposition n’a pas été réellement négociée.

Le secteur de la sidérurgie craint de subir l’effet collatéral des 15 % sur les produits européens, de nombreuses exportations de l’Union européenne étant à forte intensité d’acier, comme les machines et les véhicules.

L’automobile française peu concernée

Contrairement aux constructeurs allemands, Renault et Stellantis ne sont pas ou peu concernés par la majoration des droits de douane. Renault est absent des États-Unis. La vente de voitures Alpine, en projet, reposerait sur des importations en provenance non pas de France mais de Corée du Sud.

Stellantis, le constructeur franco-italo-américain, suit avant tout les évolutions des relations commerciales entre les États-Unis, le Mexique et la Canada du fait de la présence d’usines dans ces trois pays. Les importations en provenance de l’Europe du groupe pour le marché américain sont faibles.

Énergie, la question des achats

L’Europe est censée acheter 250 milliards de dollars de produits énergétiques par an aux États-Unis sur les trois prochaines années, soit un triplement des flux entre les deux zones. La dépendance énergétique de l’Europe à l’égard des États-Unis serait totale. Ces derniers assureraient 90 % des importations énergétiques européennes. Néanmoins ce taux doit être relativisé. Un accord entre un énergéticien européen comme TotalEnergies ou Engie et un producteur américain ne garantit pas que le gaz ou le pétrole acheté soit réellement destiné marché européen.

Défense l’indépendance de l’Europe en question

L’accord commercial prévoit que cette dernière augmente ses achats de matériels de défense aux États-Unis. À l’exception de la France et de la Suède, les autres pays européens achètent déjà massivement aux États-Unis. Lors du sommet de la Haye, les États européens et le Canada s’étaient engagés à porter leur effort de défense à 3,5 % de leur PIB, contre 2 % aujourd’hui.

Cet effort de réarmement devrait se traduire par des dépenses supplémentaires de plusieurs centaines de milliards d’euros d’ici 2035, dont l’industrie américaine d’armement sera une grande bénéficiaire.

Transport-logistique une situation stabilisée

L’accord de Turnberry (Ecosse) clarifie la donne pour les exportateurs, transitaires et transporteurs. Avec un point médian à 15 % de taxes pour la plupart des secteurs, les industriels connaissent désormais les règles pour leurs expéditions vers les États-Unis (le trafic en sens inverse est beaucoup plus négligeable), après une période d’incertitudes.

Les importations étaient en fort recul depuis le mois d’avril. Le trafic de conteneurs en mai et juin avait baissé, dans les ports américains de respectivement 6,6 % et 7,9 % par rapport à 2024. Dans les entrepôts, les surfaces vides représentent actuellement 7 % des espaces logistiques, un volume supérieur à la normale.

Les semi-conducteurs : affaire pas encore traitée

Le sort des semi-conducteurs reste en suspens. L’administration américaine devrait préciser d’ici mi-août sa position en déterminant si les importations de semi-conducteurs présentent un risque ou non pour la sécurité nationale. Cette menace concerne principalement Taïwan et la Corée du Sud. Depuis le début de la guerre commerciale, la tech a été épargnée de droits de douane mais Donald Trump a toujours laissé entendre qu’elle ne serait pas exemptée.

Les trois grandes zones économiques face au retour du protectionnisme

Depuis le 1er août 2024, les produits européens exportés vers les États-Unis sont frappés de droits de douane de 15 %, contre seulement 5 % en janvier de la même année. Ce triplement des tarifs marque une rupture symbolique et économique majeure : pour retrouver des niveaux de droits aussi élevés dans l’histoire américaine, il faut remonter à la loi tarifaire Smoot-Hawley de 1930, qui avait porté le taux moyen à 19,8 %, avec les conséquences désastreuses que l’on connaît sur la Grande Dépression.

La politique commerciale des États-Unis, amorcée dès le premier mandat de Donald Trump et relancée avec vigueur lors de son retour à la Maison Blanche, s’inscrit dans une logique assumée de repli stratégique. Depuis 1947, date de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), les droits de douane américains n’avaient cessé de diminuer, passant sous la barre des 10 %, puis atteignant 5 % à la veille de la crise financière de 2008. Ce long cycle de libéralisation semble aujourd’hui révolu.

Un basculement vers une politique commerciale de puissance

En réintroduisant des droits élevés, les États-Unis affichent une volonté claire : réindustrialiser le territoire en limitant les importations de biens manufacturés, notamment en provenance de Chine et d’Europe. En 2024, en prenant en compte l’ensemble des mesures tarifaires spécifiques par pays, le taux global moyen de droits s’établit autour de 20 % pour les produits importés aux États-Unis. Ce chiffre masque une forte hétérogénéité : les exportations européennes sont taxées à 15 %, celles de l’Inde à 17 %, tandis que les produits chinois atteignent un taux prohibitif de 33 %.

Dans ce contexte, l’Union européenne a, pour l’instant, choisi de ne pas répliquer symétriquement. Elle maintient à 5 % ses droits de douane sur les produits américains, préférant préserver une forme de stabilité dans les échanges transatlantiques. Ce choix, qui pourrait être interprété comme un signe de faiblesse, s’apparente en réalité à une stratégie de temporisation visant à éviter une spirale protectionniste dommageable pour l’économie mondiale.

Des motivations économiques et politiques mêlées

Le retour aux barrières douanières aux États-Unis répond à une logique autant politique qu’économique. L’administration Trump entend répondre à la fois à une base électorale sensible à la désindustrialisation et à un déficit commercial structurel. En 2024, ce déficit s’est élevé à près de 920 milliards de dollars pour les biens, creusant encore un déséquilibre persistant depuis plus de deux décennies.

Or, l’histoire économique montre que les droits de douane, loin de résoudre le déficit commercial, tendent à en modifier la composition sans en améliorer la dynamique. Leur effet premier est d’augmenter les prix à l’importation, ce qui pèse sur le pouvoir d’achat des ménages. Pour compenser cette pression inflationniste, Donald Trump a engagé des baisses d’impôts, au risque d’aggraver encore le déficit public. Il soutient que les recettes issues des droits de douane permettront de rééquilibrer le budget fédéral, une thèse que rejettent l’écrasante majorité des économistes.

L’Europe et la Chine : les deux puissances exportatrices fragilisées

Face à cette montée du protectionnisme américain, l’Union européenne et la Chine se trouvent directement exposées. Ce sont en effet les deux principales puissances exportatrices mondiales. En 2024, leurs excédents commerciaux en matière de biens s’établissaient respectivement à 992 milliards de dollars pour la Chine et 170 milliards pour l’Union européenne. Toutefois, une fois les services inclus, les deux zones affichent des excédents comparables, autour de 650 milliards de dollars.

La dépendance de ces deux régions aux exportations les rend particulièrement vulnérables à une contraction des échanges avec les États-Unis, principal importateur mondial. La perspective d’un ralentissement de la demande américaine pèse sur la trajectoire de croissance des deux zones, à un moment où la Chine est engagée dans un processus de réorientation de son modèle économique, et où l’Europe peine à retrouver une dynamique industrielle forte.

Réponses monétaires divergentes

Ce choc exogène aura des effets différenciés selon les zones. Les banques centrales jouent ici un rôle essentiel d’amortisseur. En Chine comme en Europe, la réponse attendue est celle d’un assouplissement monétaire. Les taux directeurs devraient rester faibles, voire être abaissés, afin de soutenir l’investissement, le crédit et la demande interne, pour compenser le recul des débouchés extérieurs.

À l’inverse, la Réserve fédérale américaine (Fed) se trouve confrontée à une situation délicate. La hausse des droits de douane risque d’alimenter l’inflation importée, ce qui contraindrait la Fed à maintenir des taux d’intérêt élevés pour ne pas perdre le contrôle de la stabilité des prix. Cette perspective contrarie les objectifs politiques de Donald Trump, qui appelle ouvertement à une baisse des taux pour stimuler l’économie et favoriser sa réélection.

Cette tension entre l’exécutif et la banque centrale pourrait s’aggraver : certains proches du président évoquent la possibilité d’un changement à la tête de la Fed, en remplaçant Jerome Powell par un profil jugé plus conciliant. Une telle manœuvre, inédite depuis les années 1980, constituerait un tournant dans la gouvernance monétaire américaine et fragiliserait l’indépendance de la banque centrale.

En temps de crise, quelles sont les véritables valeurs refuge ?

La question revient de manière récurrente à chaque période d’instabilité géopolitique ou économique : vers quels actifs les investisseurs se tournent-ils lorsqu’ils recherchent sécurité et stabilité ? Si le dollar américain est souvent désigné comme la monnaie de réserve par excellence, force est de constater que, dans les faits, les comportements des investisseurs sont plus nuancés. L’analyse empirique des grandes crises de ce début de XXIe siècle permet de dresser un bilan contrasté de la fonction de valeur refuge des différentes devises et de certains actifs tangibles.

Depuis 2000, l’économie mondiale a traversé une série de chocs majeurs :

- la crise Internet (1999-2000) ;

- la seconde guerre du Golfe (mars-mai 2003) ;

- la crise des subprimes (2007-2009) ;

- la crise des dettes souveraines de la zone euro (2010-2012) ;

- la pandémie de Covid-19 (mars 2020 à mai 2021) ;

- la guerre en Ukraine (depuis février 2022) ;

- les conflits au Proche-Orient, notamment à Gaza et autour de l’Iran (depuis octobre 2023).

L’étude de l’évolution du taux de change des principales devises internationales (dollar américain, euro, livre sterling, yen japonais, franc suisse, renminbi chinois), ainsi que du cours de l’or, lors de chacun de ces épisodes permet de dégager quelques enseignements solides sur la notion de valeur refuge.

Le dollar : valeur refuge partielle

Le dollar américain s’est apprécié lors de quatre crises sur sept : la bulle Internet, la crise du Covid-19, la guerre en Ukraine, et dans une moindre mesure, la crise des subprimes. Ces hausses ne traduisent pas uniquement un effet refuge, mais aussi une ruée vers la liquidité en période de panique. Les États-Unis disposant du marché financier le plus profond et liquide au monde, le dollar bénéficie d’une prime de sécurité structurelle. Néanmoins, son rôle refuge est moins systématique qu’on ne le croit : le billet vert ne se renforce pas automatiquement à chaque choc.

L’euro et la livre sterling : actifs sensibles au contexte régional

L’euro s’est apprécié lors de trois crises : la guerre du Golfe, la crise des subprimes et le conflit à Gaza. Mais il a été durement affecté lors des tensions internes à la zone euro, en particulier pendant la crise des dettes souveraines. La livre sterling, quant à elle, a joué un rôle marginal de valeur refuge, ne s’appréciant que lors de deux crises – celles de la dette en zone euro et celle de Gaza. Ces deux devises pâtissent d’une perception plus régionale de leur stabilité, contrairement au dollar ou au franc suisse.

Le franc suisse : la constance d’un actif refuge

C’est le franc suisse qui apparaît comme la devise la plus régulièrement recherchée en période de crise. Il s’est apprécié dans six crises sur sept ; seule la crise des subprimes a échappé à cette tendance. Cette régularité reflète la stabilité politique, budgétaire et monétaire de la Suisse, mais aussi la perception de neutralité du pays, y compris en période de conflit armé.

Le yen japonais : un actif refuge en déclin

Le yen, historiquement considéré comme une valeur refuge, n’a joué ce rôle que dans deux épisodes récents : la crise des dettes souveraines européennes et la pandémie de Covid-19. Depuis les années 2010, le vieillissement de la population, la stagnation économique et une politique monétaire très accommodante ont affaibli cette fonction traditionnelle.

Le renminbi chinois : émergence prudente

La devise chinoise (RMB) a connu une appréciation lors de deux événements : la crise des subprimes et la pandémie de Covid. Cette performance s’explique davantage par la stabilité macroéconomique relative de la Chine à ces moments-là que par un statut reconnu de valeur refuge. Le RMB reste soumis à des contrôles de capitaux et à une politique de change non totalement libéralisée, ce qui limite son attractivité en période de grande incertitude mondiale.

L’or : la valeur refuge par excellence

Le métal jaune s’est apprécié dans six crises sur sept. Seule la crise Internet (à une époque de désintérêt généralisé pour les matières premières) ne s’est pas accompagnée d’une hausse significative du cours de l’once. L’or conserve, à travers les siècles, son statut d’actif ultime en période de doute systémique. Non soumis à la solvabilité d’un État ou d’une banque centrale, il représente une réserve de valeur universellement reconnue.

Une hiérarchie des refuges à relativiser

Les enseignements de ces vingt-cinq dernières années permettent de classer les actifs selon leur capacité à protéger les portefeuilles en temps de crise. Le franc suisse et l’or arrivent en tête, étant donné leur constance dans les périodes de turbulences. Le dollar, bien qu’inconstant, demeure un refuge majeur en raison de la taille et de la profondeur des marchés américains, offrant aux investisseurs des instruments liquides et rémunérateurs. Les autres devises jouent un rôle plus secondaire ou contingent.

Mais il convient de rappeler que la valeur refuge n’est pas une qualité intrinsèque et immuable : elle dépend des circonstances géopolitiques, du niveau de confiance dans les institutions émettrices, et de la configuration des marchés financiers. L’or, le franc suisse et dans une certaine mesure le dollar constituent aujourd’hui les piliers de la sécurité financière en période de tempête. Toutefois, les transformations géoéconomiques à venir pourraient faire évoluer cette hiérarchie.

Le déclin de l’Europe est-il exagéré ?

Le déclin de l’Europe est une des antiennes les mieux partagés. Elle est aussi ancienne que le concept même d’Europe. N’a-t-il pas commencé avec Rome dont la chute a été à maintes reprises analysée sans pour autant déboucher sur des explications intangibles.

Le premier quart du XXIe siècle semble ne pas avoir été à l’avantage du Vieux continent qui cumule de nombreux handicaps. :

- déclin démographique ;

- déclin de la productivité du travail, et donc recul du poids de l’Europe dans l’économie mondiale ;

- déclin technologique, avec la faiblesse de l’investissement en nouvelles technologies et en Recherche-Développement (R&D) ;

- déclin industriel, avec la concurrence des pays émergents et des États-Unis ;

- déclin en termes de souveraineté économique, avec la dépendance de l’Europe pour les matières premières et pour les technologies numériques ;

- déclin des compétences, qui frappe les jeunes et les adultes.

Au-delà de ces déclins de nature économique, la première force de déclin de l’Europe ne serait-elle pas liée à une perte de confiance dans l’avenir, dans une volonté de ne plus être dans l’Histoire.

Déclin démographique de l’Europe

Le taux de fécondité (le nombre d’enfants par femme) est désormais en-dessous 1,4 au sein de l’Union européenne. Avec la Corée du Sud et le Japon, l’Europe est le territoire où le vieillissement démographique est le plus prononcé. Cette année, pour la première fois, depuis la Seconde Guerre mondiale, le nombre de naissances est inférieur à celui des décès. Dans les prochaines années, l’Europe devra faire face à un rapide recul de la population en âge de travailler. De 220 millions en 2024, celle-ci passera à 180 millions en 2050.

Le déclin de la productivité du travail

La productivité du travail stagne en Europe depuis 2017. Cette stagnation ajoutée au recul de la population en âge de travailler pèse négativement sur la croissance potentielle de l’Europe. De 2000 à 2025, la productivité dans l’Union européenne n’a augmenté que de 10 % contre 45 % aux États-Unis.

Le poids de l’Europe dans l’économie mondiale ne cesse pas de se contracter. Le PIB de l’économie européenne ne représente plus que 18 % de celui de l’économie mondiale en 2024, contre 24 % en 2008.

Le déclin technologique

Les dépenses de R&D de la zone euro s’élevaient, en 2024, à 2,4 % d PIB, contre 3,5 % aux États-Unis. Les investissements en technologies de l’information et de la communication y compris logiciels ont atteint 3,8 % du PIB aux États-Unis contre 2,4 % en zone euro.

En termes de revenus, les sept plus grandes entreprises technologiques américaines (les sept magnifiques) génèrent 17,5 fois plus de revenus que les plus grandes entreprises technologiques européennes. La part de marché mondial de l’industrie technologique américaine est de 35 %, alors que celle de l’Union européenne n’est que de 22 %.

Le déclin industriel

La valeur ajoutée manufacturière de la zone euro est passé de 18,5 à 15,7 % du PIB de 2002 à 2024. Les États-Unis sont également confrontés à déclin similaire avec la montée en puissance de l’industrie des pays émergents et une spécialisation dans les services.

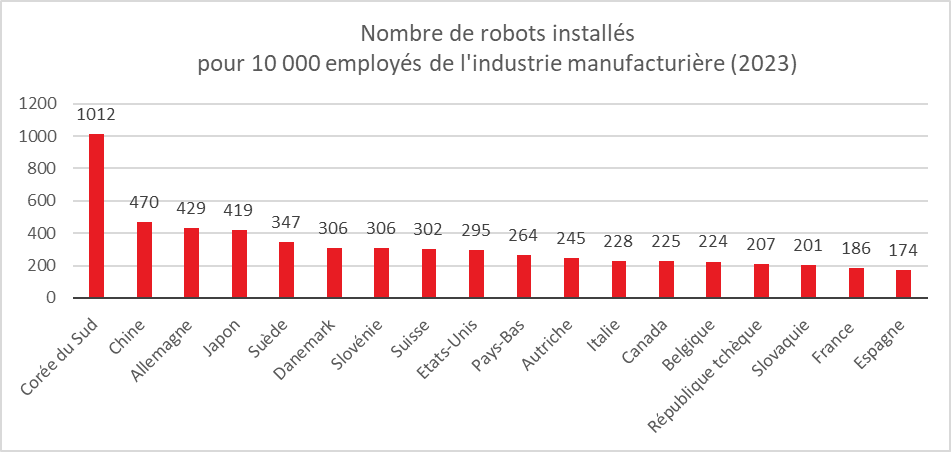

Le déclin de l’industrie européenne, au-delà de la spécialisation dans le tertiaire au nom des avantages comparatifs, peur s’expliquer en partie par la faible robotisation.

Cercle de l’Épargne – données World Robotics

L’Europe a perdu en quelques années plusieurs postes d’excellence dont celui de la production de médicaments. Elle dépend à 75 % des importations pour ce secteur.

Sur les secteurs de pointe comme l’espace, l’Europe se classe loin derrière les États-Unis ou la Chine. Elle ne consacre que 13 milliards d’euros de dépenses publiques à l’espace, contre 73 milliards de dollars pour les États-Unis. Elle est dépendante de la Chine pour son approvisionnement en terres rares et à 93 % pour le magnésium. Elle importe également 99 % de son bore ainsi que 62 % de son antimoine de Turquie, 71 % de son platine d’Afrique du Sud, d’où proviennent aussi iridium, rhodium et ruthénium. Par ailleurs, 68 % du cobalt qu’elle utilise provient de la République Démocratique du Congo, 78 % du lithium du Chili, et 71 % du phosphore consommé vient du Kazakhstan.

- L’Europe ne dépense que 10 milliards d’euros pour la R&D de défense alors que les États-Unis y consacrent 140 milliards de dollars.

Elle n’abrite que 4 des 50 plus grandes entreprises dans les nouvelles technologies. Elle occupe une place marginale dans la production mondiale de semi-conducteurs, un secteur largement dominé par la Corée du Sud (25 % de la production mondiale), la Chine (22 %), Taïwan (22 %) et le Japon (13 %). Elle dépend presque totalement des importations pour le pétrole et le gaz naturel et de plus en plus des États-Unis.

Un niveau de compétences insuffisant

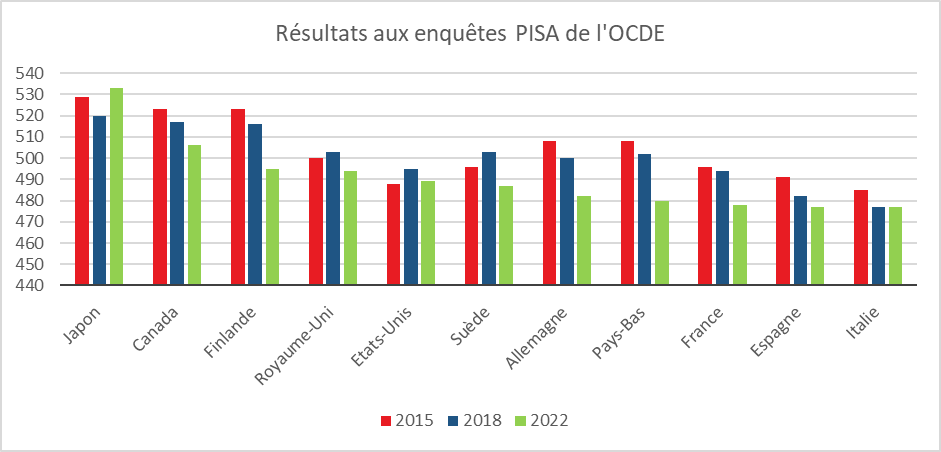

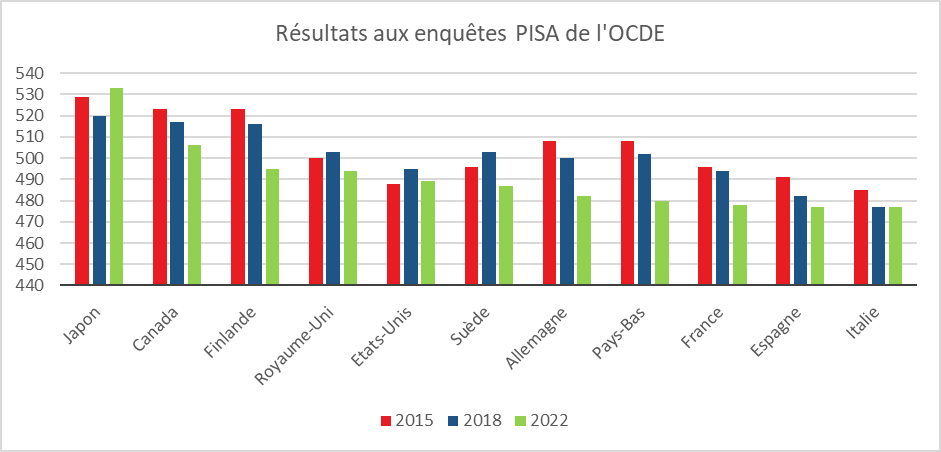

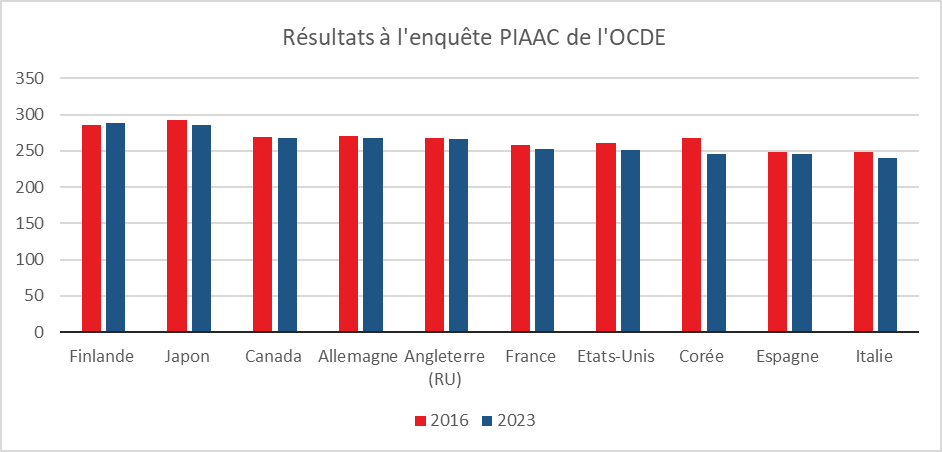

L’enquête PISA de l’OCDE portant sur les compétences des jeunes ou les scores de l’enquête PIAAC portant sur les compétences des adultes soulignent le faible niveau et le recul des compétences des grands pays européens.

Dans les années 1960 et 1970, l’Europe avait en grande partie rattrapé son retard sur les États-Unis. Bénéficiant du parapluie militaire américain, l’Europe a reconstruit son économie autour de quelques grands secteurs pour lesquels elle disposait d’avantages comparatifs : automobile, finances, bâtiment, travaux publics, chimie, etc. À partir des années 2000, l’évolution de l’économie est moins favorable à l’Europe même si elle parvient jusqu’à maintenant à enregistrer d’abondants excédents commerciaux, preuve que le déclin n’est pas aussi radical que certains l’affirment. L’Europe est absente des industries de pointe mais reste une grande puissance en matière de services.

En 2023, l’Union européenne a dégagé un excédent commercial de 282 milliards d’euros dans les échanges internationaux de services, un chiffre en hausse constante depuis une décennie. À titre de comparaison, les États-Unis ont enregistré un excédent d’environ 309 milliards d’euros sur la même période, tandis que la Chine reste structurellement déficitaire.

Les services professionnels, financiers, informatiques, mais aussi le tourisme, constituent les principaux postes excédentaires pour l’Europe. L’Allemagne, l’Irlande, les Pays-Bas et la France se distinguent, cette dernière affichant un excédent de près de 50 milliards d’euros en 2023 dans le secteur des services, largement porté par le tourisme et les services aux entreprises.

Loin d’être marginale, cette performance souligne la compétitivité européenne dans les secteurs à forte valeur ajoutée immatérielle, souvent sous-estimée dans les débats sur la réindustrialisation. L’Europe avec Airbus dispose de la première société de construction aéronautique mondiale.

force de se répéter, le récit du déclin européen finit par occulter les réalités tangibles. Certes, l’Europe fait face à des défis majeurs : vieillissement démographique, dépendance technologique, stagnation géopolitique. Mais la vision d’un continent dépassé ne résiste pas à l’analyse des fondamentaux.

L’Union européenne reste la première puissance commerciale mondiale en biens et services combinés, le premier investisseur étranger, et le premier pôle d’attraction de capitaux. Elle possède le deuxième PIB mondial (derrière les États-Unis, mais devant la Chine en termes de parité nominale) et reste à la pointe dans de nombreux secteurs : pharmacie, aéronautique, ingénierie industrielle, luxe, finance verte.

Le déclin, en Europe, est souvent davantage une perception – nourrie par la comparaison avec les dynamiques plus spectaculaires d’autres régions – qu’une réalité mesurable. Dans un monde fragmenté, sa stabilité institutionnelle, son modèle social et sa puissance normative continuent de faire de l’Union un acteur central du jeu mondial. Le vrai danger serait de croire que le déclin est inéluctable, alors que la réinvention reste possible.