Coin de la Conjoncture – inflation – croissance – numérique – salaire

Sur fond de guerre commerciale, la croissance patine

Réponse du berger à la bergère, les augmentations des droits de douane s’enchaînent, alimentant un risque de ralentissement de la croissance et de hausse des prix. Après l’entrée en vigueur, le 12 mars, des droits de douane de 25 % sur l’acier et l’aluminium imposés par la nouvelle administration américaine, l’Union européenne a immédiatement annoncé une série de mesures tarifaires en représailles. Leur montant doit correspondre aux surcoûts induits par les nouvelles mesures américaines, soit 26 milliards d’euros. Des droits de douane seront appliqués sur des produits allant des bateaux au bourbon en passant par les motos. D’autres produits américains devraient également être ciblés. Les futures mesures, qui porteront sur environ 18 milliards d’euros de marchandises, devront être approuvées par les États membres à la majorité qualifiée (15 pays représentant 65 % de la population de l’UE). Elles devraient entrer en vigueur à la mi-avril. La Commission européenne a précisé qu’elle était disposée à ouvrir des négociations avec les États-Unis afin de mettre un terme à cette guerre commerciale.

Ralentissement de la croissance prévisible en France

La guerre commerciale devrait peser sur les exportations, mais aussi sur la consommation, en raison de ses répercussions potentielles sur les prix des produits importés. Dans ce contexte, la Banque de France, dans sa dernière enquête de conjoncture publiée le 12 mars, a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2025. Le taux de croissance pourrait ne pas dépasser 0,7 %, alors qu’en décembre dernier, la Banque de France tablait encore sur 0,9 %. Cette prévision s’écarte de celle du gouvernement, qui, dans son budget 2025, mise sur une croissance de 0,9 %, après 1,1 % en 2024. Une croissance plus faible compliquerait la réduction du déficit public, fixé à 5,4 % du PIB cette année, d’autant plus avec un éventuel surcroît de dépenses militaires. Par ailleurs, les prévisions de recettes pourraient être affectées par une conjoncture économique plus morose que prévu.

Selon les chefs d’entreprise interrogés dans l’enquête de la Banque de France (environ 8 500 entreprises ou établissements interrogés entre le 26 février et le 5 mars), l’activité a progressé en février dans l’industrie, mais est restée stable dans les services marchands et le bâtiment. En mars, selon les anticipations des entreprises, l’activité devrait rester stable dans l’industrie et le bâtiment, et progresser légèrement dans les services marchands. Les carnets de commandes demeurent jugés dégarnis dans l’industrie, hors aéronautique. En revanche, la situation de trésorerie ne se détériore plus, tant dans l’industrie que dans les services marchands.

Le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) pour l’ensemble de l’industrie a légèrement reculé en février, passant de 75,3 % à 75,1 %. Ce niveau reste proche de ceux enregistrés depuis mai dernier, mais demeure en deçà de sa moyenne de long terme (77,2 %). L’indicateur progresse dans l’aéronautique et les autres transports hors automobile (+1 point), mais recule dans la chimie et la pharmacie (-1 point).

Pour le premier trimestre 2025, la Banque de France anticipe une croissance comprise entre 0,1 % et 0,2 %, évitant ainsi à la France d’entrer officiellement en récession, le PIB ayant déjà reculé de 0,1 % au dernier trimestre 2024.

Fractures et éloignement numérique en France

En 2023, 31 % des Français adultes se trouvaient, selon une étude du Crédoc publiée en mars 2025, en situation d’éloignement numérique. Cette notion désigne les individus qui, pour diverses raisons, rencontrent des difficultés à accéder aux outils et services numériques, à les utiliser ou à les maîtriser. Elle est souvent associée à la fracture numérique, qui recouvre à la fois des inégalités d’accès aux infrastructures numériques (connexion Internet, équipements) et des inégalités d’usages liées aux compétences et à la culture numérique. Ainsi, 9 % des Français déclarent ne jamais utiliser Internet, tandis que 22 % s’y aventurent avec crainte et parcimonie.

L’âge demeure un facteur discriminant : seuls 70 % des plus de 70 ans sont connectés, contre 98 % des diplômés de l’enseignement supérieur. Le niveau de diplôme, la catégorie socioprofessionnelle et le lieu de résidence façonnent des inégalités numériques profondes. Dans les zones rurales, 80 % des habitants sont internautes, un chiffre bien inférieur aux 96 % observés dans les grandes agglomérations.

Cette fracture n’est pas sans conséquence sur les relations des citoyens avec l’administration. Le plan « Action Publique 2022 » a placé la dématérialisation au cœur des réformes administratives, entraînant la suppression progressive des guichets et services physiques. Un quart des demandeurs d’emploi déclarent éprouver de réelles difficultés à utiliser les services numériques, un chiffre en hausse de 7 points entre 2022 et 2023.

Pour lutter contre le risque d’éloignement numérique, les pouvoirs publics ont pris plusieurs mesures, notamment avec le programme « France Numérique Ensemble », qui a institutionnalisé une profession longtemps restée informelle : celle de médiateur numérique. En novembre 2024, 13 203 lieux de médiation numérique étaient recensés en France. Les régions Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes concentrent le plus grand nombre de structures, tandis que 20 % des Français doivent parcourir plus de sept minutes en voiture pour accéder au premier point d’accompagnement. Paradoxalement, selon le Crédoc, les non-internautes sont mieux informés de l’existence de ces lieux que les internautes en difficulté. Leur dépendance aux services publics les a, d’une certaine manière, obligés à identifier des alternatives.

Le rôle des médiateurs est d’accompagner les citoyens dans la montée en compétences face aux outils numériques. Cependant, cette mission est souvent reléguée au second plan face à l’ampleur des demandes d’assistance pour les démarches administratives en ligne. Un tiers des médiateurs numériques admettent réaliser des tâches pour lesquelles ils ne sont ni formés ni mandatés. Ils se retrouvent ainsi à remplir des formulaires pour la Caisse d’allocations familiales, Pôle emploi ou l’Assurance maladie à la place des usagers désemparés, devenant de facto des « secrétaires officieux » du numérique. De leur côté, 70 % des travailleurs sociaux considèrent que la dématérialisation représente une source de complexité supplémentaire dans leur mission.

Le nouveau programme « France Numérique Ensemble » (2023-2027) vise à professionnaliser les médiateurs en clarifiant leurs missions. Avec le vieillissement de la population, les difficultés des citoyens dans leurs relations numériques avec l’administration risquent de s’accentuer, d’autant plus qu’un nombre croissant de seniors est confronté à l’isolement.

L’essor du numérique s’est imposé comme une réalité incontournable, redéfinissant les interactions sociales, économiques et administratives. Pourtant, une part non négligeable de la population demeure en marge de cette transformation, créant une fracture numérique aux multiples dimensions. Si des efforts ont été consentis pour améliorer l’accès aux services en ligne, ils se heurtent encore aux limites des infrastructures, aux disparités éducatives et à l’isolement de certaines catégories de la population, notamment les seniors et les publics précaires. L’initiative « France Numérique Ensemble » marque une avancée en structurant l’accompagnement des citoyens, mais elle ne saurait à elle seule répondre à l’ampleur du défi. La numérisation croissante des services publics et privés exige une approche plus globale : renforcer l’éducation numérique dès le plus jeune âge, garantir un accès équitable aux infrastructures et professionnaliser les acteurs de la médiation numérique. À terme, l’inclusion numérique ne doit pas être perçue comme une simple adaptation à la modernité, mais comme une condition essentielle de la cohésion sociale et de l’égalité des chances dans une société où le numérique façonne désormais le quotidien de chacun.

Près de 40 000 euros de rémunération annuelle moyenne en France pour les salariés du privé

En 2022, en France hors Mayotte, les salariés des entreprises privées de 10 salariés ou plus ont reçu, selon l’INSEE, en moyenne une rémunération annuelle brute de 39 166 euros, y compris primes non régulières, épargne salariale et versements de type indemnitaire tenant lieu de prestation (indemnités de licenciement, etc.)/ Cette rémunération est très majoritairement composée du salaire brut annuel (38 267 euros). Le complément (899 euros) correspond à des éléments de rémunération non assimilés à du salaire, comme des indemnités de licenciement, des indemnités de mise à la retraite ou des indemnités de chômage partiel.

Le salaire horaire brut régulier s’est élevé à 19,9 euros en moyenne soit 9,1 euros de plus que le Smic horaire brut moyen en 2022 (10,8 euros). En excluant du champ les apprentis, le salaire horaire brut est alors de 20,3 euros en moyenne.

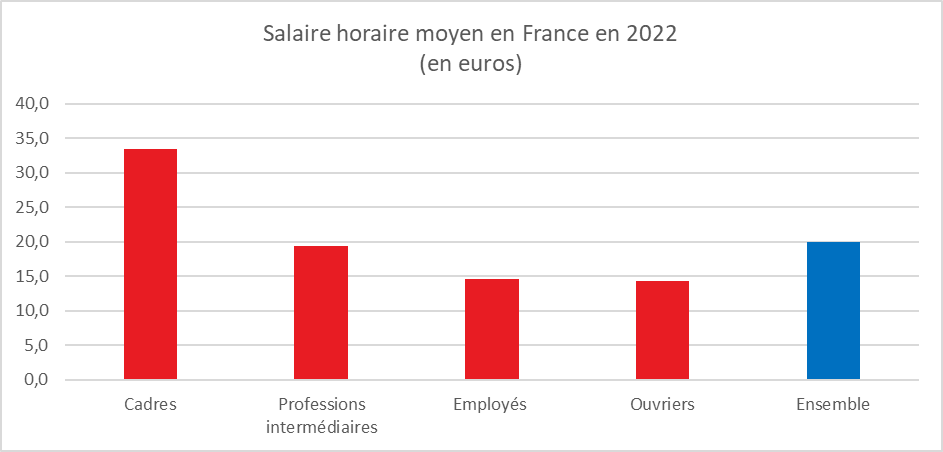

Cercle de l’Epargne – données INSEE

Le salaire horaire brut moyen varie fortement en fonction du niveau de diplôme. Les plus diplômés (bac+5 ou plus) gagnent en moyenne 31,4 euros de l’heure, soit 93 % de plus que les salariés de niveau bac (16,3 euros) et 115 % de plus que les salariés ayant au plus le brevet des collèges (14,6 euros). En retenant les catégories socio-professionnelles, les cadres ont des salaires plus de deux fois plus élevés que les ouvriers ou les employés (respectivement 33,4, 14,3 et 14,6). Les salaires des professions intermédiaires est de 19,4 euros.

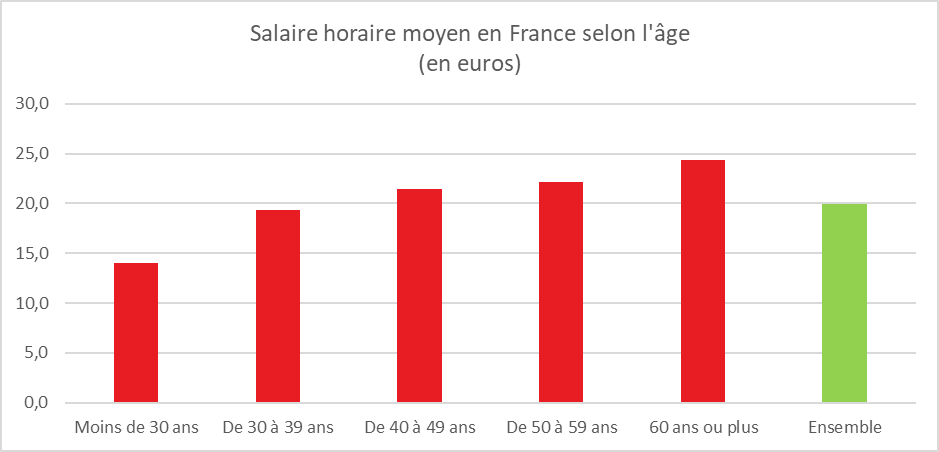

Le salaire horaire brut croît de façon continue avec l’âge . il passe de 14,0 euros en moyenne pour les moins de 30 ans à 24,4 euros pour les 60 ans ou plus. Cela reflète le lien de l’âge avec l’ancienneté dans l’entreprise, ou plus généralement l’expérience professionnelle, Sur le champ des entreprises de 10 salariés ou plus, le salaire horaire brut régulier des femmes est de 18,4 euros en 2022, inférieur de 13 % à celui des hommes (21,2 euros). L’écart se réduit à 8 % en tenant compte des éléments de structure de l’emploi. Les femmes sont, en effet, surreprésentés dans les secteurs à faible rémunération (services à la personne) et dans les postes d’employés).

Cercle de l’Epargne – données INSEE

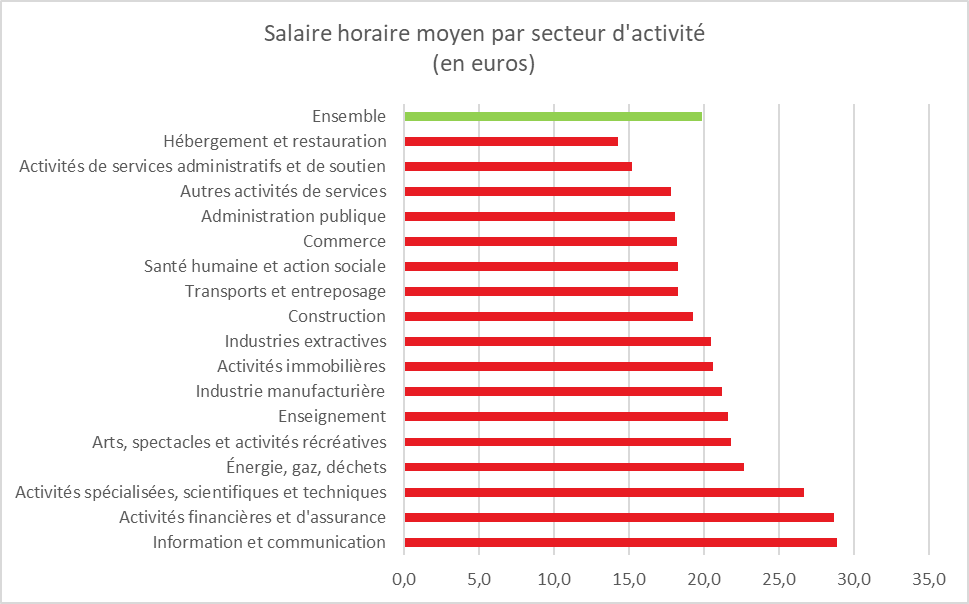

Le salaire horaire brut varie du simple au double selon le secteur d’activité . Il est en moyenne plus élevé dans l’information et la communication (28,9 euros) et les activités financières et d’assurance (28,7 euros), et moins élevé dans l’hébergement et la restauration (14,3 euros) et les activités de services administratifs et de soutien (15,2 euros). Les écarts de salaire horaire brut entre secteurs sont pour beaucoup le reflet des caractéristiques des salariés et des emplois . À âge, sexe, niveau de diplôme, type de contrat, temps de travail, ancienneté dans l’entreprise, type d’employeur, localisation et taille d’entreprise donnés, le secteur le plus rémunérateur est celui de la construction (15 % de plus que dans le commerce, valeur de référence) et le moins rémunérateur celui de l’enseignement (-18 %).

Cercle de l’Epargne – données INSEE

En 2022, en France, un salarié sur deux perçoit un salaire horaire brut d’au plus 16,4 euros. Ce niveau médian est inférieur de 18 % au salaire horaire moyen, ce qui reflète la concentration des salaires dans le bas de la distribution.

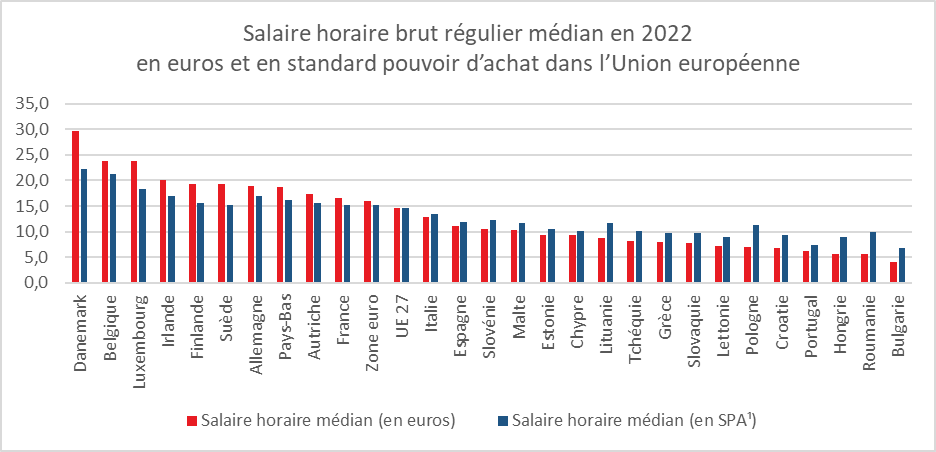

En excluant les salariés du secteur de l’administration publique, à des fins de comparaisons internationales, le salaire horaire brut médian en France est de 16,5 euros. Au sein de l’Union européenne (UE), la France a le 10e salaire médian le plus élevé sur 27 pays, notamment derrière l’Allemagne (18,9 euros). Ce salaire médian varie fortement selon les pays, dans un rapport de 1 à 7. Ce rapport diminue à 6 si l’on exclut le Danemark, pays de l’UE au salaire horaire brut médian le plus élevé (29,7 euros), où la protection sociale est financée par l’impôt sur le revenu et non par le prélèvement de cotisations sociales auprès des employeurs. Suivent le Luxembourg et la Belgique (23,8 euros) et l’Irlande (20,1 euros). À l’inverse, les salaires horaires bruts médians sont les plus faibles dans les pays de l’est de l’Europe : Bulgarie (4,1 euros), Roumanie (5,6 euros) et Hongrie (5,7 euros).

1. Standard de pouvoir d’achat.

Cercle de l’Epargne – données INSEE – Eurostat

Inflation, baisse confirmée en février en France

En février 2025, l’indice des prix à la consommation (IPC) est resté stable sur un mois, après une hausse de0,2 % en janvier. Le recul des prix de l’énergie (‑4,6 % après +1,6 %), expliqué par la baisse de ceux de l’électricité (‑12,6 % après ‑0,1 %), a été compensé d’une part par la hausse des prix des services (+0,6 % après +0,3 %), en particulier ceux des services de transports (+3,9 % après ‑8,3 %) et des loyers, eau, enlèvement des ordures ménagères (+1,1 % après +0,2 %), et d’autre part par le rebond des prix des produits manufacturés (+0,3 % après ‑1,1 %). Sur un mois, les prix du tabac augmentent moins rapidement que le mois précédent (+0,2 % après +3,8 %), tandis que ceux de l’alimentation se replient légèrement (‑0,1 % après +0,3 %).

Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation baissent de 0,5 % en février 2025, après +0,5 % en janvier.

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 0,8 % en février après +1,7 % en janvier. Pour la première fois depuis février 2021, le glissement annuel passe en deçà de 1 %. Cette baisse de l’inflation s’explique par le recul des prix de l’énergie sur un an (‑5,8 % après +2,7 %), et par la décélération de ceux des services (+2,2 % après +2,5 %), des produits manufacturés (stables après +0,2 %) et du tabac (+4,5 % après +6,0 %). À l’inverse, les prix de l’alimentation augmentent un peu plus vite en février qu’en janvier (+0,3 % après +0,1 %).

L’inflation sous-jacente ralentit légèrement sur un an et s’établit à +1,3 % en février 2025, après +1,4 % en janvier.

L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) rebondit sur un mois (+0,1 % après ‑0,2 % en janvier). Sur un an, il augmente de 0,9 %, après +1,8 % en janvier.