Coin de l’économie : Etats-Unis – Europe – déficits – dollar

Etats-Unis : le déclin annoncé des gains de productivité

Les Etats-Unis, depuis le début du XXIe siècle tirent leur force de leurs gains de productivité. Ceux-ci alimentent la croissance et l’augmentation des revenus des Américains. Ces gains de productivité sont pourtant menacés tant en raison de la montée es inégalités que par la politique mise en œuvre par l’administration républicaine depuis le mois de janvier dernier.

Les Etats-Unis ont depuis 1995 enregistré une forte croissance de la productivité par tête. Celle-ci a progressé de 80 % quand elle n’a augmenté que de 20 % en zone euro. Au sein de cette dernière, la productivité stagne depuis une dizaine d’années. Elle-même en déclin depuis 2017. Les gains de productivité américain sont imputables à la montée en puissance du secteur des technologies de l’information et de la communication ainsi que par le niveau élevé des dépenses de recherche et développement.

Deux facteurs risquent de compromettre la hausse de la productivité. aux Etats-Unis :

• la concentration de la richesse ;

• la politique vis-à-vis des institutions de recherche aux Etats-Unis.

Depuis une trentaine d’années, les inégalités augmentent aux Etats-Unis. La part de la richesse nationale détenue par les 10 % des ménages possédant le patrimoine le plus élevé est passée de 42 à 49 % de 1995 à 2024, celle détenue par les 1 % les plus riches est passée de 28 à 32 % sur la même période. Cette concentration de la richesse est la conséquence de la progression rapide de la capitalisation boursière, en particulier des entreprises de la haute technologie. Leurs actionnaires bénéficient d’important effet richesse. La capitalisation des sept grandes entreprises du secteur de la technologie de l’information et de la communication – les 7 magnifiques (Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvdia, Tesla) – représentait fin avril 2025 30 % de la capitalisation totale de l’indice S&P 500, contre 9 % en 2012. La répartition des gains de productivité a favorisé, ces dernières années, aux Etats-Unis, les actionnaires au détriment des salariés. La concentration des revenus et des richesses empêchent des actifs, faute de moyens, de générer de nouvelles activités. Les entreprises « superstars » bénéficient d’effets de rente ce qui limite l’accès au marché de nouvelles entreprises. Ces entreprises captent une grande partie des capitaux réduisant le niveau de concurrence sur les marchés. Elles ont une tendance à conserver les gains de productivité qu’elles génèrent, l’effet de ruissellement est plus faible que dans le passé. Les nouvelles technologies ne se prêtent pas à une large diffusion du progrès technique. La machine à tisser développée au XVIIIe siècle a été utilisée rapidement par de nombreuses entreprises. Les modèles d’intelligence artificielle de capitaux importants et se nourrissant d’un grand nombre de données restent l’apanage des géants du secteur des technologies de l’information et de la communication. Leur position monopolistique risque à terme de limiter les gains de productivité.

L’administration de Donald Trump a décidé de réduire les crédits des agences publiques de recherche (par exemple le National Institute of Health, la National Science Foundation, l’Environmental Protection Agency). La National Science Foundation a été contraint de diminuer de 2000 à 1000 le nombre de ses chercheurs associés. La même politique est menée vis-à-vis des universités. La baisse des budgets de la recherche publique (particulièrement forte en ce qui concerne la recherche sur les vaccins, sur certaines maladies dont le sida) pourrait conduire à une réduction du montant de la R&D publique aux Etats-Unis qui s’élevait en 2024 à 0,65 % du PIB. La remise en cause des programmes fédéraux de recherche pourrait dans les prochaines années limiter les capacités d’innovation des Etats-Unis. Ces programmes ont été dans le passé souvent à l’origine d’avancées technologiques de rupture. Internet est issu du programme : ARPA (aujourd’hui DARPA) du ministère de la Défense. Le GPS (Global Positioning System) provient également du programme : Département de la Défense américain. L’ARN messager (ARNm) pour les vaccins a été développé par les programmes publics NIH, BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority). Les progrsè de l’intelligence artificielle ont été rendues possibles par les programmes DARPA, NSF, Office of Science. Des chercheurs en raison des réductions budgétaires et du climat peu propice à leurs recherches s’interrogent pour s’expatrier. Plusieurs Etats dont la France ont fait savoir qu’ils étaient disposés à les accueillir.

Avec un affaiblissement des gains de productivité, la croissance américaine est condamnée à ralentir sur le long terme, sachant qu’à court terme elle sera pénalisée par l’inflation, la baisse de la consommation et les tensions sur le marché du travail avec la mise en œuvre de la politique de réduction de l’immigration.

Comment financer les déficits publics en zone euro ?

Le rapport de Mario Draghi sur la compétitivité de l’Union européenne, rendu public en 2024, souligne que la moitié de la hausse de l’investissement nécessaire en zone euro, évaluée à 4,5 % du PIB, sera à la charge du secteur public. Les États devront réaliser d’importants investissements dans la transition énergétique, dans le numérique, ainsi que dans le financement d’innovations de rupture. Par ailleurs, l’effort de défense devrait être accru de 1,6 point de PIB. Potentiellement, les besoins de financement public dépasseraient 6 points de PIB. Or, compte tenu du niveau élevé des prélèvements obligatoires, du refus des ménages de supporter de nouvelles hausses d’impôts, et des difficultés à réaliser des économies budgétaires — d’autant plus que les dépenses sociales augmentent naturellement avec le vieillissement démographique — le recours à l’emprunt semble être la voie naturelle. Ce recours pourrait conduire à une forte hausse des taux d’intérêt à long terme.

Les dépenses publiques en zone euro pourraient augmenter de 4 points de PIB dans les prochaines années et atteindre, en moyenne, 54 % du PIB. Les dépenses de santé devraient croître de 2 points de PIB, celles liées à la dépendance de 1,5 point. Au mieux, celles liées aux retraites se stabiliseront, à condition toutefois de dégrader le pouvoir d’achat des retraités. Compte tenu des piètres résultats des systèmes éducatifs, les États sont condamnés à accroître leurs efforts en matière de formation.

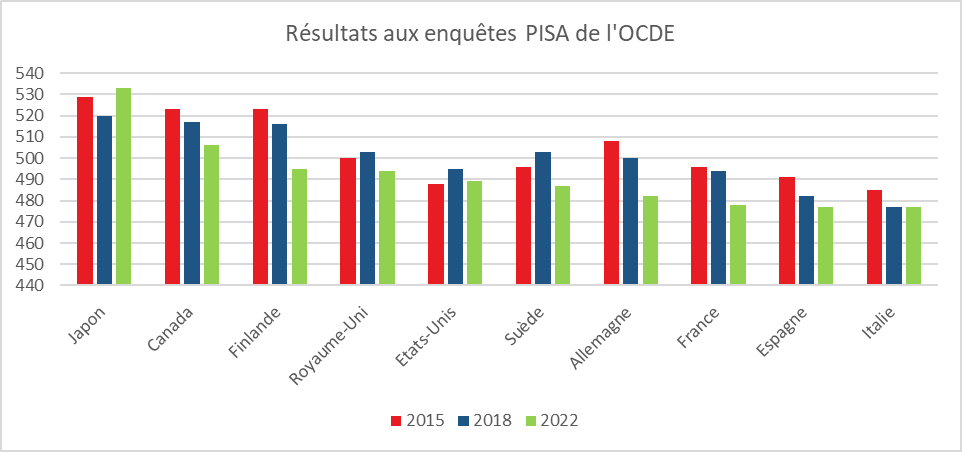

Cercle de l’Epargne – données OCDE

- Les marges de manœuvre sont inexistantes non seulement sur le plan des dépenses, mais aussi sur celui des recettes. La pression fiscale est élevée : 41 % du PIB en zone euro, contre 38 % au Royaume-Uni et 26 % aux États-Unis. Les gouvernements éprouvent les plus grandes difficultés à relever les impôts. Or, l’objectif de ramener la dette publique en dessous de 60 % du PIB au sein de la zone euro suppose, en moyenne, une réduction des dépenses publiques de 5 points de PIB dans les prochaines années. Depuis 2025, la Commission européenne autorise les États à dépasser le critère des 3 % de déficit public en cas d’augmentation des dépenses militaires. Quoi qu’il en soit, le risque de dérapage des déficits publics reste important dans la zone euro. Il pourrait entraîner une nouvelle hausse des taux d’intérêt à long terme. Le taux sur les emprunts d’État à 10 ans est déjà passé de 0 à 3 % entre 2022 et 2024. Des taux plus élevés signifient un service de la dette plus coûteux pour les États. En 2025, la charge de la dette de l’État français est estimée à 53,5 milliards d’euros, en hausse par rapport aux 49,9 milliards d’euros de 2024. Elle pourrait atteindre environ 75 milliards d’euros en 2027, soit 2,4 % du PIB. Cette progression résulte d’une combinaison entre la hausse des taux d’intérêt et l’augmentation de l’encours de dette. Le poids du service de la dette deviendra équivalent à celui de l’impôt sur le revenu.

- Pour éviter une hausse des taux d’intérêt, un recours accru à l’épargne des ménages européens est nécessaire. Actuellement, une part importante de cette épargne est prêtée au reste du monde, notamment aux États-Unis. Chaque année, 2 à 3 points de PIB sont ainsi prêtés à l’étranger. À cette fin, comme le suggère le rapport de Mario Draghi, l’Europe devrait accélérer l’unification de ses marchés de capitaux. L’émission de titres publics européens en lieu et place de ceux émis par les États membres constituerait une solution. L’Union européenne bénéficie d’une notation triple A, ce qui lui permet d’emprunter à faible coût.

- La réorientation de l’épargne des Européens vers l’Europe sera facilitée si les investissements financés offrent une rentabilité élevée (investissements dans la transition numérique, dans les innovations de rupture). La politique non coopérative de Donald Trump et les incertitudes entourant l’économie américaine pourraient également encourager cette réallocation de l’épargne vers le Vieux Continent.

- L’autre moyen d’éviter une hausse sensible des taux d’intérêt passe par une réouverture du quantitative easing par la Banque centrale européenne (BCE). Celle-ci pourrait, comme entre 2015 et 2024, souscrire des titres publics. Si la BCE achète des dettes publiques et les renouvelle à l’échéance, les profits étant reversés aux gouvernements de la zone euro, les intérêts versés ont peu d’incidence sur les finances publiques. Or, actuellement, la banque centrale pratique le quantitative tightening, visant à réduire la taille de son bilan. La base monétaire est ainsi passée de plus de 6 000 milliards à 4 500 milliards d’euros entre 2022 et 2025. Cette contraction conduit mécaniquement à une hausse des taux d’intérêt.

Face à l’ampleur des investissements à engager pour préserver sa compétitivité, l’Union européenne se trouve à un carrefour budgétaire, financier et institutionnel. L’arbitrage est inévitable : ou bien elle mobilise de manière coordonnée son épargne et approfondit son intégration financière, ou bien elle s’en remettra à des marchés financiers plus volatils, au risque d’un renchérissement durable du coût de sa dette souveraine.

Ni le statu quo budgétaire ni le repli national ne peuvent répondre aux défis du numérique, de la transition énergétique ou de la défense. L’union des marchés de capitaux, l’émission de dettes européennes communes et une politique monétaire réactive sont les trois leviers qui pourraient permettre à l’Europe de rester maîtresse de son destin économique.

Quel remplaçant pour le dollar ?

Donald Trump estime que le dollar, monnaie mondiale de référence, est un poids pour l’économie américaine. Il répète que les autres pays tirent avantage du dollar sans payer les services que celui-ci rend. L’isolationnisme du président américain concerne non seulement les importations de biens mais aussi la monnaie. Avec la politique économique que Donald Trump mène depuis son retour au pouvoir en janvier dernier, le dollar peut-il perdre son statut de monnaie de réserve dominante, et quelle devise pourrait le remplacer ?

Le dollar, même si son poids dans les réserves de change mondiales décline depuis plusieurs années, reste la première monnaie de réserve. 57 % des réserves mondiales de devises sont libellées en dollars, contre 65 % en 2014. L’application des sanctions contre la Russie et des règles d’extraterritorialité a conduit certains pays à réduire leur exposition au dollar. Néanmoins, le billet vert devance de loin les autres devises. L’euro occupe la deuxième position, représentant 20 % des réserves en devises.

L’administration républicaine estime que la dépréciation du dollar est nécessaire pour améliorer la compétitivité et réindustrialiser les États-Unis. Le taux de change du dollar par rapport aux autres grandes monnaies est assez proche de sa moyenne de longue période (2002-2024). De 2002 à 2014, la monnaie américaine a connu une phase de dépréciation marquée, compensée par une appréciation entre 2015 et 2024. En 2025, son taux de change est environ 10 % supérieur à son niveau de 2006. L’appréciation s’est surtout produite après 2020 avec l’épidémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine, le dollar jouant pleinement son rôle de valeur refuge.

La dépréciation du dollar peut intervenir spontanément, en raison de la politique menée par Donald Trump, ou volontairement, par des mesures spécifiques.

Plusieurs éléments de la politique en place depuis janvier contribuent à la baisse du dollar. La montée des incertitudes liées aux décisions et contre-décisions de Trump incite les investisseurs à la prudence. Ceux-ci réduisent leurs achats en dollars. Les prévisions de ralentissement de la croissance, liées à la hausse des droits de douane, provoquent un effet similaire. Le niveau élevé du déficit public, autour de 7 points de PIB, pèse également sur le dollar.

Le recul des cours boursiers depuis le début de 2025 incite les investisseurs étrangers à réduire leur exposition aux actions américaines, d’autant que le dollar s’est déjà déprécié.

Au sein de l’équipe de Donald Trump, certains membres souhaitent adopter des mesures favorisant explicitement la dépréciation du dollar. Stephen Miran, président du Council of Economic Advisors à la Maison-Blanche, propose une stratégie visant à affaiblir le dollar. Il soutient que la surévaluation chronique du billet vert découle de son statut de monnaie de réserve mondiale. Pour y mettre fin, il suggère un nouvel accord international, surnommé le « Mar-a-Lago Accord », inspiré du Plaza Accord de 1985. Cet accord viserait à coordonner une dépréciation du dollar en échange de concessions tarifaires et d’un accès maintenu à la protection militaire américaine. À défaut d’un accord multilatéral, Miran envisage plusieurs mesures unilatérales :

- Imposer des droits de douane élevés pour forcer les partenaires commerciaux à réévaluer leurs devises ;

- Convertir la dette américaine à court terme en obligations très long terme (jusqu’à 100 ans), pour réduire la pression sur les taux d’intérêt ;

- Appliquer des « frais d’utilisation » aux détenteurs étrangers de dette américaine, pour compenser les coûts liés au rôle du dollar.

Ces propositions ont suscité des critiques d’économistes et d’investisseurs, qui les jugent risquées et potentiellement déstabilisantes pour les marchés financiers. Certains estiment qu’elles pourraient être perçues comme un défaut de paiement déguisé, nuisant à la confiance dans le dollar.

Des facteurs extérieurs peuvent également provoquer une dépréciation du dollar. En Europe, la transition écologique, la modernisation des infrastructures et le réarmement nécessitent des financements massifs. Cela pourrait mobiliser l’épargne européenne, aujourd’hui en partie placée aux États-Unis. Les flux d’achats de dollars en provenance d’Europe pourraient ainsi se tarir.

Depuis le 1er janvier, le dollar a perdu 10 % par rapport à l’euro — une dépréciation jugée encore insuffisante par Donald Trump, qui souhaite voir la Réserve fédérale abaisser ses taux directeurs. Pour l’instant, le président de la Fed temporise.

À ce jour, aucune menace systémique ne remet sérieusement en cause le rôle dominant du dollar. Il représente 57,5 % des réserves de change mondiales ; 61,6 % des prêts bancaires internationaux sont libellés en dollars ; 69,7 % des émissions de dette en devises sont réalisées en dollars. La moitié des exportations mondiales sont facturées en dollars, et 88 % des transactions de change impliquent le dollar. Au premier trimestre 2025, 50 % des transactions Swift étaient libellées en dollars.

Aucune autre monnaie n’est aujourd’hui en mesure de se substituer rapidement au dollar.

Deuxième devise de réserve mondiale, l’euro repose sur un marché intégré, un commerce extérieur dynamique et une stabilité politique relative. Il est largement utilisé dans les paiements internationaux, notamment en Afrique, en Europe de l’Est et au Moyen-Orient. Mais son talon d’Achille reste son incomplétude institutionnelle : pas d’union budgétaire, pas de Trésor commun, pas de dette fédérale comparable aux Treasuries. Cela limite sa liquidité. La BCE jouit certes d’une indépendance reconnue, mais l’absence d’un État fédéral demeure un obstacle. Cette faiblesse pourrait aussi être perçue comme une force, car elle protège l’euro d’influences politiques directes.

La Chine, deuxième puissance économique mondiale, promeut l’usage du yuan dans ses échanges, notamment via la Belt and Road Initiative. L’inclusion du yuan dans le panier des DTS du FMI en 2016 fut symbolique. Le développement du yuan numérique témoigne d’une volonté de jouer un rôle mondial. Mais une monnaie internationale suppose des marchés ouverts, prévisibles et transparents. Or, le système chinois reste centralisé, bureaucratique, contrôlé. Le manque de démocratie nuit aussi à l’internationalisation du yuan.

Nés du rejet des banques centrales et de la crise de 2008, les cryptoactifs ont émergé mais ne sont pas de vraies monnaies. Leur extrême volatilité, leur usage encore marginal, l’absence de régulation homogène et leur exposition à la spéculation limitent leur rôle. Les stablecoins, comme l’USDT ou l’USDC, offrent une alternative plus stable, adossée à des monnaies classiques. Leur succès est réel, notamment auprès des acteurs non bancarisés, mais ils restent sous surveillance. L’échec du projet Libra/Diem montre que la souveraineté monétaire reste un enjeu majeur.

Les monnaies numériques de banque centrale (MNBC) apparaissent comme une réponse institutionnelle. La Chine teste son yuan numérique à grande échelle. La BCE et la Fed avancent plus prudemment, mais l’e-euro ou le Fedcoin sont des hypothèses crédibles d’ici la fin de la décennie. Ces MNBC pourraient transformer le commerce international, en réduisant les coûts de transaction et en renforçant la souveraineté monétaire.

Parmi les alternatives évoquées mais sans perspective concrète figurent les DTS du FMI. Créés en 1969, ils visaient à :

- Compléter les réserves officielles ;

- Réduire la dépendance au dollar (et à l’or) ;

- Favoriser la stabilité monétaire mondiale.

Les DTS ne sont pas une monnaie, mais peuvent être échangés entre États. Leur valeur est indexée sur un panier de monnaies (dollar, euro, yuan, yen, livre). Leur rôle est marginal, faute de liquidité, de convertibilité directe et de véritable usage commercial. Les États-Unis s’opposent à leur généralisation.

L’idée d’une monnaie mondiale remonte à John Maynard Keynes, qui proposa en 1944 la création d’une monnaie supranationale, le bancor, émise par une Union internationale de compensation. Elle aurait permis d’éviter les déséquilibres chroniques et les politiques déflationnistes. Ce projet fut écarté au profit du plan américain (plan White), qui fit du dollar le pivot du système monétaire.

Certains rêvent d’un retour à l’étalon-or. Même sans rôle officiel, le métal précieux conserve son attrait. Ces dernières années, la Chine, la Russie ou la Turquie ont accru leurs réserves d’or. Mais un système fondé sur l’or reste théorique : manque de flexibilité, inégalités de répartition, faible capacité à refléter la croissance mondiale. Le dollar ne sera probablement pas détrôné du jour au lendemain. Sa résilience repose sur des piliers solides : la taille de l’économie américaine, la profondeur de ses marchés financiers, son rôle dans les dettes privées et publiques. Mais le temps du monopole monétaire touche à sa fin. Des alternatives émergent. Or, dans l’histoire, la coexistence de plusieurs devises dominantes a souvent été synonyme d’instabilité. Le déclin progressif du dollar pourrait ainsi générer de nouvelles tensions financières.