Conjoncture – plan Bayrou – inflation – démographie – maternité

Finances publiques : le plus difficile reste à faire !

Le 15 juillet dernier, le Premier ministre, François Bayrou, a présenté les grandes lignes des futurs projets de loi de finances.

En formulant ces annonces au cœur de l’été, il entend laisser du temps à la négociation avec les différentes forces politiques et partenaires sociaux. L’Assemblée nationale étant en vacances, le gouvernement ne pourra logiquement être visé par une motion de censure avant la fin du mois de septembre.

Le Premier ministre a souhaité, dès le début de son intervention, rappeler la situation dégradée des finances publiques et l’impossibilité pour la France de poursuivre sur la voie empruntée ces dernières années. Il a rappelé qu’aucun budget n’a été présenté à l’équilibre depuis 1974 et que, sans maîtrise du déficit, un emballement de la dette et une perte de souveraineté sont inévitables.

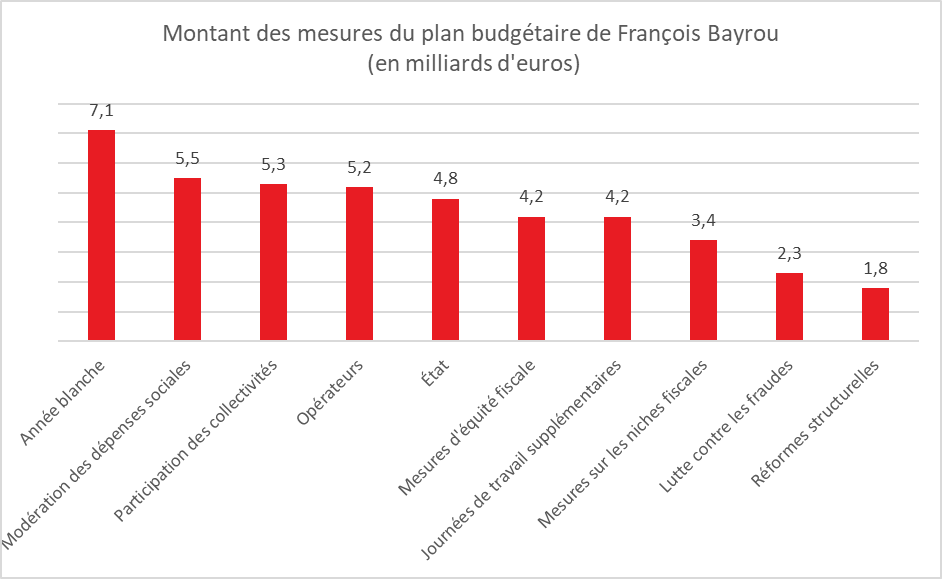

Il s’est fixé pour objectif de ramener le déficit à 4,6 % en 2026, 4,1 % en 2027, 3,4 % en 2028 et 2,8 % en 2029, seuil à partir duquel la dette française pourrait se stabiliser, sous réserve d’une stabilité des taux d’intérêt. Pour atteindre l’objectif de 2026, un effort de 43,8 milliards d’euros est annoncé. Ce montant correspond à la somme des économies et hausses d’impôts à réaliser, en tenant compte de l’évolution tendancielle des dépenses (inflation, revalorisations automatiques, demandes sectorielles).

Le plan du gouvernement prévoit une « année blanche » pour les pensions de retraite, les prestations sociales, l’indice de traitement des fonctionnaires et l’actualisation du barème de l’impôt sur le revenu. Il comprend également 14 milliards d’euros de hausses de prélèvements obligatoires.

Des mesures d’économie sur l’État et la santé, une contribution des collectivités

Des économies supplémentaires sont prévues pour l’État et le système de santé. Les collectivités locales seront également mises à contribution. Parmi les mesures fiscales annoncées figurent la remise en cause de l’abattement de 10 % sur les pensions et l’instauration d’une contribution spécifique pour les ménages aisés. Le Premier ministre a également proposé la suppression de deux jours fériés.

L’année blanche : prestations sociales, fonctionnaires et impôt sur le revenu

Une « année blanche » signifie que le gouvernement ne revalorisera pas en fonction de l’inflation certaines prestations sociales, les pensions de retraite, ni l’indice des fonctionnaires. De même, le barème de l’impôt sur le revenu, habituellement indexé à l’inflation, ne sera pas actualisé. Les tranches auraient dû être augmentées d’environ 1,5 % en 2026. Cette non-revalorisation se traduira par une hausse d’impôt pour tous les contribuables dont les revenus augmentent. Elle entraînera également une augmentation du nombre de foyers imposés. Le gain attendu est estimé à 7,1 milliards d’euros.

Le gouvernement a également annoncé une réforme de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite (plafonné à 4 299 euros). Il serait remplacé par une déduction forfaitaire de 2 000 euros. Une contribution spécifique des retraités les plus aisés est également prévue. En ajoutant les recettes issues de la lutte contre la fraude, les gains totaux de ces mesures sont estimés à 10 milliards d’euros.

Fraude fiscale et sociale : fantasmes et réalités

Les gains issus de la lutte contre la fraude sont souvent surévalués. Selon le Haut Conseil du financement de la protection sociale, la fraude sociale est estimée à 13 milliards d’euros par an, dont 6,8 à 8,4 milliards relèvent de la fraude aux cotisations (travail dissimulé) et 2,3 milliards de la fraude aux prestations.

La fraude fiscale est bien plus élevée, estimée entre 80 et 100 milliards par an. En 2024, l’administration a détecté 16,7 milliards d’euros de redressements (droits et pénalités), dont 11,4 milliards effectivement recouvrés. Au total, environ 20 milliards d’euros de fraudes fiscales et sociales ont été détectés en 2024, avec un objectif de 40 milliards d’ici 2029. Mais cette lutte exige des moyens renforcés, qui en limitent l’efficacité budgétaire nette.

Les niches fiscales : serpent de mer

Les 470 niches fiscales recensées représentent un manque à gagner de 85 milliards d’euros. Leur suppression est systématiquement annoncée, puis différée. « Dans chaque niche, il y a un chien méchant ». La dernière tentative, la suppression de la prime Renov, a illustré les résistances.

Les plus coûteuses sont le crédit d’impôt recherche (7,8 Md€), les emplois à domicile (6,7 Md€) et l’abattement de 10 % sur les pensions (4,5 Md€).

La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a exclu toute réforme des crédits d’impôt liés aux gardes d’enfants, aux personnes âgées ou handicapées, tout en appelant à un travail de précision avec les parlementaires pour les autres dispositifs.

État : stabilisation des dépenses et rationalisation

Les dépenses de l’État en 2026 resteront stables par rapport à 2025, à l’exception de la charge de la dette et du budget des armées. Une règle de non-remplacement d’un fonctionnaire sur trois partant à la retraite sera instaurée, avec 3 000 suppressions de postes.

Nicolas Sarkozy avait tenté un ratio de 1 sur 2 lors de son quinquennat, sans le respecter totalement. L’État créera également une société foncière pour mieux gérer son patrimoine, et prévoit de supprimer entre 1 000 et 1 500 postes dans des agences publiques jugées « improductives ».

Collectivités locales : effort contraint

Leur effort représente 12 % du plan (5,3 Md€), soit moins que leur poids dans la dépense publique (17 %). En 2025, 1 milliard d’euros avait été prélevé sur leur trésorerie ; le mécanisme sera reconduit en 2026, à un niveau plus élevé.

En parallèle, la hausse naturelle des recettes de TVA (+1,2 Md€ en 2025) ne leur sera pas intégralement reversée. Le fonds de compensation de la TVA sera réduit. En contrepartie, les collectivités pourront relever les impôts locaux, et 300 millions d’euros seront alloués aux départements en difficulté.

Santé : 5,5 milliards d’euros d’économies

Les franchises médicales seront doublées (de 50 à 100 € par an). Pour les 13 millions de malades chroniques (ALD), une sortie du régime à 100 % est envisagée lorsque leur état de santé ne le justifie plus.

Le Premier ministre souhaite également réformer les arrêts maladie, dont le coût a explosé (+40 % en dix ans). Il propose que le médecin généraliste puisse autoriser le retour au travail, en plus du médecin du travail, hors maladies professionnelles.

Une allocation sociale unifiée

Un projet de loi sera présenté d’ici fin 2025 pour créer une allocation sociale unifiée, fusionnant plusieurs prestations (RSA, prime d’activité), afin de rendre la solidarité plus lisible et favoriser l’activité.

Assurance chômage et droit du travail : nouvelle négociation

Une nouvelle réforme de l’assurance chômage sera engagée à l’automne. Les discussions porteront sur les modalités d’indemnisation et sur l’adaptation du droit du travail.

Suppression de deux jours fériés : retour du débat

La France est parmi les pays de l’OCDE comptant le plus de jours non travaillés (36), derrière l’Autriche (38) et la Finlande (37). François Bayrou propose de supprimer le lundi de Pâques et le 8 mai.

Ce dernier avait été supprimé en 1975 par Giscard, entérinant une décision de De Gaulle (1959), avant d’être rétabli par Mitterrand en 1981.

Contrairement à la journée de solidarité (Pentecôte), il ne s’agirait pas d’un jour travaillé non rémunéré, mais d’un véritable jour travaillé. Un jour travaillé supplémentaire génèrerait +0,07 point de PIB selon l’Insee.

Autres mesures

Simplification : des ordonnances sectorielles dès l’automne pour lever les obstacles spécifiques aux entreprises.

Financement : 900 M€ en fonds propres supplémentaires pour l’investissement.

Lutte contre les retards de paiement : amende jusqu’à 1 % du chiffre d’affaires.

Taxe sur les petits colis : ciblant les envois échappant aux droits de douane.

Technologies : recentrage de France 2030 sur l’IA et le cyber. Objectif : 100 000 ingénieurs et techniciens formés par an d’ici 2035.

Des effets économiques incertains

Ce plan, bien qu’indispensable pour éviter une spirale de la dette, pourrait peser sur une croissance déjà faible. La suppression de deux jours fériés soutiendra mécaniquement le PIB, mais les hausses d’impôts joueront à l’inverse. Le gouvernement parie sur une baisse du taux d’épargne pour relancer la consommation. Les retraités, qui ont beaucoup épargné ces dernières années, pourraient être incités à puiser dans leur épargne. Mais rien ne garantit ce comportement : en période d’incertitude, l’augmentation de l’épargne de précaution est un réflexe. C’est l’effet Ricardo-Barro.

Cercle de l’Epargne

D’ici le mois d’octobre, le gouvernement de François Bayrou devra trouver des axes de négociation pour éviter la cristallisation des oppositions parlementaires et ’éviter le vote d’une motion de censure. La copie sera ainsi sans nul doute différente au mois de septembre lors de la présentation des lois de finances au Conseil des Ministres. Le Premier Ministre a le mérite de vouloir amorcer un assainissement des comptes publics, assainissement que les candidats putatifs à la présidentielle n’ont guère envie d’endosser. Par ailleurs, le Premier MInistre peut compter sur la proximité des élections municipales pour lesquelles les alliances sont variées pouvant dans certains cas dépasser les clivages de l’Assemblée nationale.

L’arrivée de plus en plus tardive du premier enfant

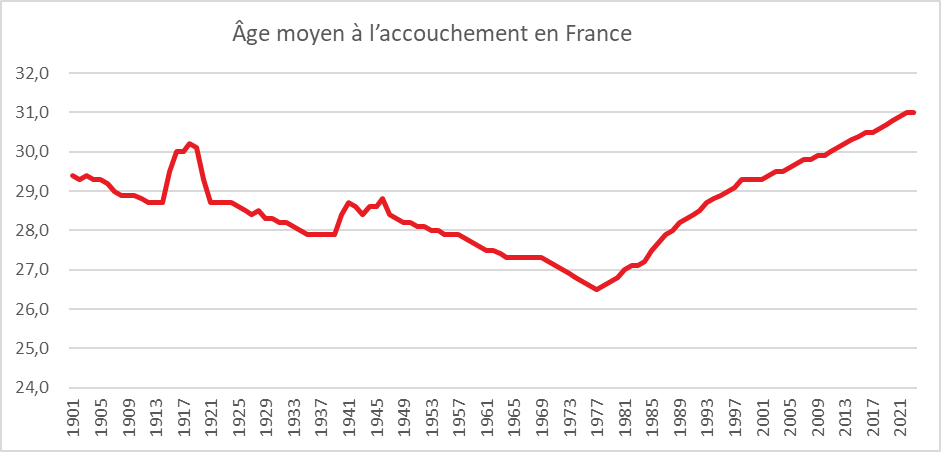

En 2023, la France a enregistré 678 000 naissances, soit l’un des niveaux les plus faibles depuis la Seconde Guerre mondiale. L’âge moyen des mères à l’accouchement a atteint 31,0 ans, un record historique. Cet âge progresse depuis plusieurs décennies pour de multiples raisons : contraception, allongement des études, difficultés d’insertion professionnelle, problèmes d’accès au logement et baisse du désir d’enfant.

Cercle de l’Epargne – données INSEE

Un basculement amorcé dans les années 1970

Alors qu’au début du XXe siècle, les femmes devenaient mères à 29,4 ans en moyenne, cet âge avait chuté à 26,5 ans en 1977, dans une société marquée par les familles nombreuses et les mariages précoces. Depuis, la tendance s’est inversée. En 1974, l’âge moyen à l’accouchement était de 26,8 ans. Cinquante ans plus tard, il a progressé de 4,2 années. Cette hausse est particulièrement marquée pour les premières naissances, qui représentent aujourd’hui 43 % du total. En 2023, l’âge moyen des mères à la première naissance était de 29,1 ans, contre 24,0 ans en 1974 (+5,1 ans). De 1974 à 1998, l’âge au premier enfant a augmenté rapidement, à raison de +0,14 an par an. Cette évolution s’explique principalement par trois facteurs :

- la généralisation de la contraception ;

- l’allongement de la durée des études ;

- la montée en puissance du travail féminin.

Depuis 1998, la hausse se poursuit, mais à un rythme plus lent : +0,07 an par an. Entre 2013 et 2023, l’âge au premier enfant a progressé de 0,9 an.

Une maternité plus tardive mais plus concentrée

Le report de l’âge à la première naissance s’accompagne logiquement d’un décalage des naissances suivantes :

- deuxième enfant : 31,6 ans en 2023 (contre 30,8 ans en 2013 ; +0,8 an) ;

- troisième enfant : 33,1 ans en 2023 (contre 32,1 ans en 2013 ; +1,0 an).

Les écarts entre les naissances demeurent stables :

- 4,2 ans entre le premier et le deuxième enfant ;

- 4,8 ans entre le deuxième et le troisième.

L’âge au troisième enfant a commencé à augmenter plus tardivement, à partir des années 1980, mais suit désormais la même trajectoire que les autres rangs de naissance.

Des maternités tardives, encore marginales

En 2023, 10 % des premières naissances concernent des femmes de 36 ans ou plus, et 3,6 % des femmes ont eu leur premier enfant à 40 ans ou plus, contre seulement 1,0 % en 1967. À l’inverse, les maternités précoces sont devenues rares : 10 % des premières naissances sont aujourd’hui le fait de femmes de 22 ans ou moins. La maternité s’est resserrée autour d’une tranche d’âge allant désormais de 25 à 35 ans, contre 20 à 30 ans auparavant.

Études, emploi, logement, incertitudes

Avec l’allongement des études, les femmes reportent de plus en plus la venue du premier enfant. En 1975, seulement 4 % des femmes de 25 à 34 ans étaient diplômées de l’enseignement supérieur. En 2024, elles sont près de 55 %.

Parallèlement, l’activité féminine s’est intensifiée. L’écart de taux d’emploi entre les hommes et les femmes, qui était de 35 points en 1970, n’est plus que de 6,8 points en 2024. Ce bouleversement structurel contribue à retarder l’arrivée des enfants, d’autant plus que les jeunes rencontrent souvent des difficultés d’insertion professionnelle : le taux de chômage des moins de 25 ans dépasse 16 % en France.

L’accès au logement constitue également un frein majeur. La hausse des prix immobiliers (+121 % entre 2000 et 2022) et la raréfaction de l’offre pèsent lourdement. Entre 2022 et 2024, le parc de logements disponibles à la location privée a chuté de 17 % en France, avec des baisses atteignant 44 % à Paris et 41 % à Nice. La multiplication des résidences secondaires et des locations saisonnières (Airbnb, etc.) accentue la tension sur le parc locatif traditionnel.

Une mutation sociologique et européenne

Les transformations sociales pèsent aussi sur la parentalité. Les couples se forment plus tard et leur constitution ne signifie plus nécessairement la volonté de fonder une famille. Par ailleurs, de plus en plus de jeunes expriment leurs doutes sur l’opportunité d’avoir un enfant dans un contexte politique, environnemental ou économique jugé incertain.

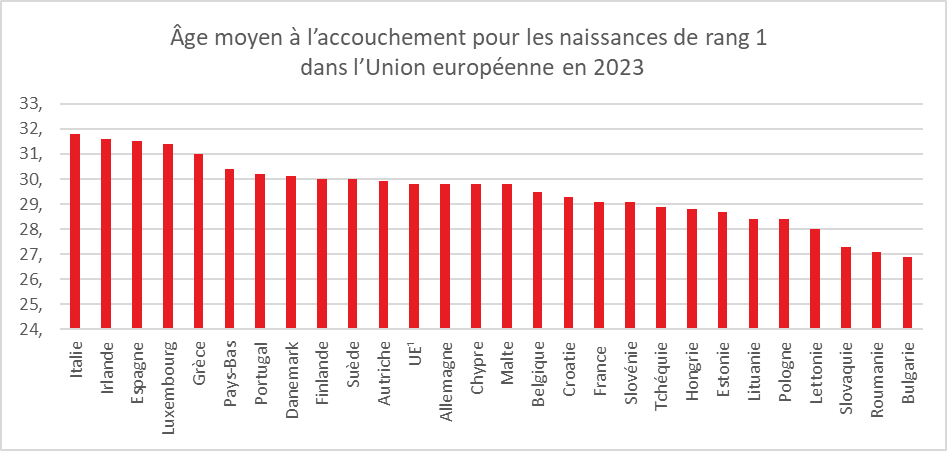

Ce recul de l’âge de la maternité n’est pas propre à la France. Tous les pays européens sont concernés. En 2023, l’âge moyen à la première maternité dans l’Union européenne était de 29,8 ans, soit 0,7 an de plus qu’en France. Les écarts restent toutefois significatifs : 31,8 ans en Italie, contre 26,9 ans en Bulgarie. Sur la période 2013–2023, la tendance est générale, avec une hausse moyenne d’un an. C’est dans les Pays baltes et en Pologne que le report a été le plus marqué (+2 ans).

Cercle de l’Epargne – données Eurostat

Le report de l’âge de la maternité contribue au recul de la fécondité totale, qui s’établit à 1,68 enfant par femme en France. Il soulève aussi la question de l’accompagnement médical des grossesses après 35 ans. Dans ce contexte, les politiques familiales classiques semblent inopérantes. Les enjeux liés au logement ou au soutien des mères actives demeurent insuffisamment pris en compte.

Taux d’inflation en Europe stable en juin

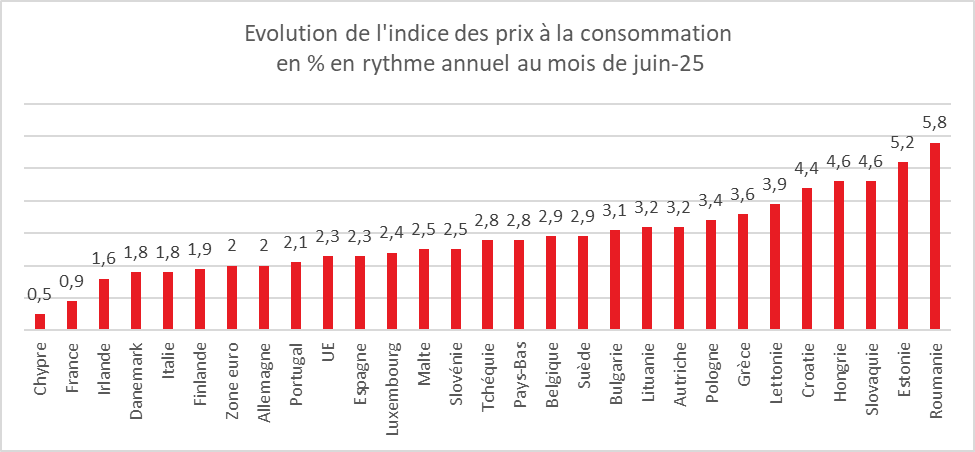

Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 2,0% en juin 2025, contre 1,9% en mai. Un an auparavant, il était de 2,5 %. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 2,3 % en juin 2025, contre 2,2% en mai. Un an auparavant, il était de 2,6 %. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne.

Les taux annuels les plus faibles ont été observés à Chypre (0,5 %), en France (0,9 %) et en Irlande (1,6 %). Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Roumanie (5,8 %), en Estonie (5,2 %), en Hongrie et en Slovaquie (4,6 % chacunе). Par rapport à mai 2025, l’inflation annuelle a baissé dans cinq États membres et a augmenté dans vingt-deux autres.

En juin 2025 les plus fortes contributions au taux d’inflation annuel de la zone euro provenaient des services (+1,51 points de pourcentage, pp), suivis de l’alimentation, alcool & tabac (+0,59 pp), des biens industriels hors énergie (+0,13 pp) et de l’énergie (-0,25 pp).