Economie – Etats-Unis – Allemagne

Etats-Unis : un tigre de papier ?

En 2024, les États-Unis ont enregistré une croissance de 2,8 % de leur PIB, soit plus de trois fois celle de la zone euro (0,8 %). Depuis une vingtaine d’années, l’écart de productivité de part et d’autre de l’Atlantique est important (respectivement +45 % et +10 %). Depuis 2017, la productivité par tête tend à diminuer en zone euro, tandis qu’elle poursuit sa progression aux États-Unis. Les résultats américains reposent sur un effort important d’investissement et d’innovation, sur une augmentation de la population active et sur un afflux de capitaux.

La première puissance économique mondiale n’est pas sans faiblesses. Le déficit public élevé, la dépendance au secteur de l’information et de la communication, la piètre qualité des infrastructures et le niveau moyen du système de formation pourraient peser sur la croissance, tout comme le protectionnisme. Au moment où Donald Trump entend promouvoir une Amérique plus grande, force est de constater qu’elle pourrait être confrontée à de sérieux problèmes à l’avenir.

Économie américaine : des atouts indéniables

Depuis 2002, le PIB s’est accru de 65 % aux États-Unis, contre 30 % pour la zone euro, donnant un avantage indéniable aux premiers sur les seconds. Les dépenses totales de recherche et développement s’élevaient en 2024 à 3,8 % du PIB aux États-Unis, 2,5 % en Chine et seulement 2,2 % en zone euro. Les investissements dans les technologies de l’information et de la communication représentaient, toujours en 2024, 3,6 % du PIB aux États-Unis, contre 2,4 % en zone euro.

En 2024, les fonds levés en capital-risque (venture capital) ont atteint 250 milliards de dollars aux États-Unis, 110 milliards de dollars en Chine et 22 milliards de dollars en Europe. La profondeur du marché financier américain constitue un réel atout. Ce marché attire des capitaux du monde entier, en premier lieu d’Europe. Les États-Unis peuvent compter sur la force du dollar pour attirer les capitaux et financer leurs déficits. La monnaie américaine est de loin la première au niveau mondial. La moitié des échanges internationaux sont réalisés en dollars, et ce dernier constitue 60 % des réserves de change, contre 22 % pour l’euro.

De réelles faiblesses

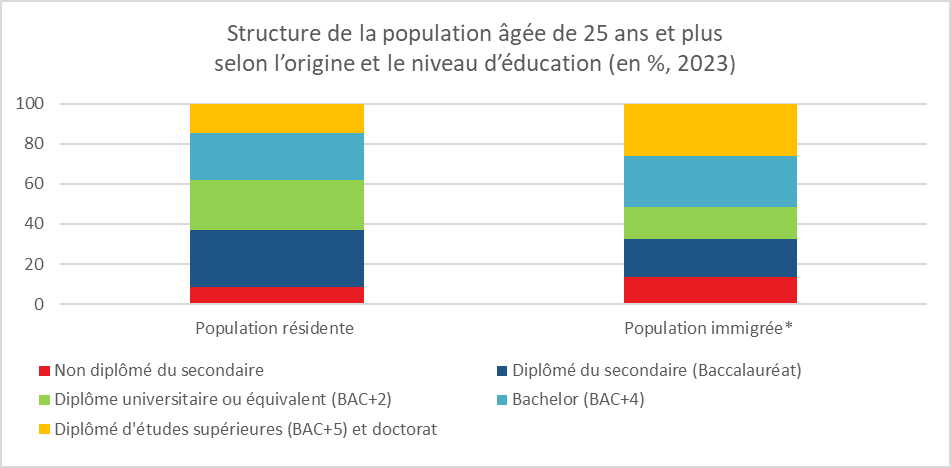

Un système de formation médiocre

Si les États-Unis attirent les talents de la planète entière, le niveau de formation des actifs y est médiocre. L’enquête PIAAC sur les compétences des adultes, réalisée en 2023 et dont les résultats ont été publiés à la fin de 2024, place les États-Unis en fin de peloton, derrière la France. L’économie américaine est dépendante de l’immigration, tant pour les emplois à faible qualification que pour ceux exigeant un niveau de compétences élevé.

La proportion d’habitants nés à l’étranger est passée de 10 % à 14,5 % de la population totale entre 2007 et 2024.

*/ population ayant immigré en 2023

Cercle de l’Epargne – données US Census Bureau

Un fort mouvement de désindustrialisation

Les États-Unis sont sur une trajectoire de désindustrialisation comparable à celle de la France. La valeur ajoutée manufacturière est passée de 12 % du PIB en 2007 à 10,3 % du PIB en 2024. La balance commerciale des biens et services est en déficit de plus de 700 milliards de dollars. Les entreprises américaines, notamment celles de la haute technologie, ont fait le choix de délocaliser leur production. La conception des produits, le marketing et la communication restent américains, mais la production est étrangère. Les entreprises ont opté pour un éclatement de leurs chaînes de production et ont optimisé leur situation fiscale, avec à la clé un fort déficit commercial.

La dette extérieure nette des États-Unis est passée de 10 % à 80 % du PIB entre 2006 et 2024. Le cumul d’un déficit public élevé, supérieur à 6 % du PIB en 2024, et d’un déficit commercial impose aux États-Unis d’attirer des capitaux étrangers, d’autant plus que l’effort d’épargne des ménages y est faible (inférieur à 10 % du revenu disponible brut, contre 18 % en France).

Cette dépendance à l’extérieur constitue une faiblesse en cas de moindre attractivité des États-Unis. L’engagement d’une guerre commerciale pourrait inciter les acteurs économiques internationaux à se détourner du pays. Donald Trump pense l’inverse, estimant que les entreprises étrangères, pour conserver leurs parts de marché, investiront aux États-Unis.

Un risque financier

Les indices boursiers américains ont progressé très rapidement ces dernières années, en lien avec la hausse de la valorisation des actions et le niveau élevé de la profitabilité des entreprises. Depuis 2002, l’indice Nasdaq Composite a été multiplié par dix et le S&P 500 par cinq. Le Price Earning Ratio (PER) était de 25 fin 2024 pour le S&P 500, contre 15 pour l’Eurostoxx (indice européen). Les profits des sociétés non financières après impôts et intérêts représentaient, fin 2024, 16 % du PIB aux États-Unis, contre 12 % en zone euro.

La survalorisation des entreprises liées à l’intelligence artificielle pourrait entraîner un krach. Un ajustement des cours en fonction des bénéfices à venir pourrait avoir des répercussions sur l’ensemble de la place financière américaine. Or, celle-ci impose son rythme à l’économie du pays. Une chute rapide du cours des actions pourrait amener les ménages à réduire leur consommation et les entreprises à freiner leurs investissements.

Un problème d’emplois

Les États-Unis risquent d’être confrontés à des pénuries de main-d’œuvre en raison de la réduction de l’immigration illégale. Certes, ils pourraient améliorer leur taux d’emploi, qui est, avec celui de la France, l’un des plus faibles de l’OCDE (72 % contre 78 % en Allemagne, 80 % au Japon et 82 % aux Pays-Bas). Pour mémoire, celui de la France est de 68 %.

Ce mauvais résultat américain s’explique par la faible qualification d’une partie des actifs – un nombre non négligeable n’étant pas insérable sur le marché du travail – et par des problèmes de santé. En effet, 14 % des Américains sont médicalement inaptes à travailler, 29 % des adultes ont une forme d’invalidité, et la drogue ainsi que l’obésité sont responsables de nombreux retraits du monde du travail.

Une société inégalitaire

Le système de santé est de plus en plus inégalitaire : 25 % des Américains n’ont pas de médecin attitré, et plus d’un quart n’ont pas consulté un médecin depuis plus d’un an en raison du coût des soins.

La société américaine est de plus en plus fragmentée, tant idéologiquement que socialement. La concentration des richesses est en forte croissance. Les 1 % des ménages les plus aisés possédaient, en 2024, 36 % du patrimoine national, contre 31 % en 2002.

Le taux de pauvreté atteignait, en 2023, 25,8 %, contre 14 % en France. L’espérance de vie est en baisse : depuis 2019, elle a chuté de près de trois ans. Cette diminution est imputable à des difficultés d’accès aux soins et à l’augmentation des morts violentes (armes à feu et drogues).

Mauvais état des infrastructures

Les infrastructures de transport, les réseaux électriques, l’adduction d’eau et les bâtiments scolaires sont en mauvais état aux États-Unis, ce qui a justifié la mise en place de l’Infrastructure Investment and Jobs Act en 2021. Par exemple, 45 000 ponts et 20 % des routes sont fortement dégradés, et 17 % des Américains n’ont pas accès à Internet.

Le retour du protectionnisme

Les Etats-Unis ont une tradition protectionniste. Au cours du XIXe siècle, les gouvernements ont eu recours à des mesures de protection de leur industrie. Donald Trump entend réduire le déficit commercial en obligeant les partenaires des Etats-Unis à acheter des produits américains ou à produire sur place. Les mesures protectionnistes si elles sont appliquées devraient accroître l’inflation, diminuer le pouvoir d’achat des ménages et ralentir la diffusion du progrès technique.

Sous Jimmy Carter et Ronald Reagan, l’instauration de droits de douane sur les produits sidérurgiques japonais et européens n’avait pas permis de sauvegarder les emplois, comme escompté. Elle avait au contraire rendu l’industrie automobile américaine moins compétitive.

En dépit de performances économiques remarquables, telles qu’une croissance du PIB de 2,8 % en 2024, les États-Unis se trouvent à la croisée des chemins. Les investissements soutenus en recherche et développement, ainsi que l’afflux de capitaux internationaux, ont consolidé leur position de leader mondial.

Cependant, des vulnérabilités structurelles subsistent : un déficit public préoccupant, une dépendance accrue au secteur technologique, des infrastructures vieillissantes et un système éducatif perfectible. Ces faiblesses, si elles ne sont pas corrigées, pourraient entraver la trajectoire de croissance future.

À l’heure où le protectionnisme refait surface, il est impératif pour les États-Unis de concilier dynamisme économique et résilience structurelle afin de préserver leur compétitivité sur la scène internationale.

Le modèle allemand à l’épreuve

Le « deutsche Michel », une personnification nationale comme l’Oncle Sam américain, John Bull britannique ou Monsieur Dupont en France, est un homme prudent, buvant une chope de bière, peu enclin aux bouleversements, mais qui, jusqu’à présent, était fier de la réussite industrielle de son pays. Michel est aujourd’hui désappointé : l’économie allemande a enregistré un recul de son PIB pour la deuxième année consécutive, ce dernier n’ayant progressé que de 0,1 % au cours des cinq dernières années. Cette situation économique peu reluisante risque de peser lourd dans les résultats des élections législatives prévues le 23 février prochain.

L’Allemagne a déjà connu une situation similaire au début des années 2000, après la réunification. À l’époque, tout comme aujourd’hui, la Chine avait gagné d’importantes parts de marché à l’exportation, déstabilisant l’industrie européenne. En 2025, l’Allemagne semble plus fragile qu’en 2000. Les États-Unis, autrefois gardiens et protecteurs de l’économie mondiale fondée sur des règles multilatérales, se sont engagés dans une série de rapports de force. La Chine, autrefois adepte des équipements allemands, s’en passe désormais au profit de ceux qu’elle fabrique.

La remise en cause est sévère et touche en premier lieu l’industrie automobile, fleuron de la puissance industrielle allemande, qui traverse des difficultés sans précédent depuis 1945. Le secteur a perdu quelque 10 000 emplois en 2024. L’idée d’une fusion avec des groupes étrangers n’est plus exclue, ce qui était impensable il y a encore quelques années. Le rapprochement de Mercedes avec Renault pourrait redevenir d’actualité. Tesla, le constructeur de véhicules électriques d’Elon Musk, a ouvert une usine à 50 km de Berlin, avec des projets d’expansion, et des concurrents chinois envisageraient d’acheter certaines usines de Volkswagen.

Dans les années 1970, lorsque les fabricants allemands d’appareils photo, leaders mondiaux, ont été concurrencés par des entreprises rivales japonaises, ils se sont recentrés sur d’autres types d’équipements optiques. Cette réorientation a été gagnante, car ce secteur a créé 2 000 emplois de juin 2023 à juin 2024. Ces entreprises fournissent aujourd’hui l’industrie des semi-conducteurs et celle de l’aérospatiale. Certaines entreprises de l’industrie automobile pourraient se réorienter vers l’aérospatiale, la défense ou le secteur médical, des domaines en forte croissance nécessitant un haut niveau de recherche.

La transition écologique pourrait être une autre source de croissance. Infrastructures de recharge, électrolyseurs d’hydrogène, électrification industrielle, réseaux électriques intelligents : l’Allemagne dispose d’avantages comparatifs certains dans tous ces domaines. Même dans le secteur de l’intelligence artificielle, elle pourrait jouer un rôle plus important, compte tenu de son intégration progressive dans les processus industriels. Le Mittelstand allemand, composé d’entreprises de taille moyenne spécialisées dans des niches industrielles, est réputé pour ses relations avec les clients et sa connaissance fine de leurs besoins et de leurs données, ce qui a été un atout pendant la révolution Internet. Les entreprises de fabrication et de construction de machines sont susceptibles d’ajouter davantage de services à leurs portefeuilles pour aider leurs clients à adopter les nouvelles technologies. Ces services liés à l’industrie ont créé 35 000 emplois entre 2023 et 2024.

De nouvelles entreprises émergent pour répondre aux besoins changeants de l’économie mondiale. En 2024, plus de 2 700 start-ups ont été créées en Allemagne, soit environ 11 % de plus qu’en 2023. Entre 2015 et 2019, les investisseurs en capital-risque ont investi moins de 5 milliards de dollars (soit environ 0,14 % du PIB) par an en Allemagne. Depuis, ce chiffre est passé à 11 milliards de dollars (soit 0,2 % du PIB) en moyenne par an.

La transformation de l’économie allemande pourrait cependant pénaliser certaines régions. Les zones industrielles risquent d’être perdantes, en particulier celles qui abritent des entreprises ayant du mal à réduire leurs émissions. Tirschenreuth, en Bavière, où se trouvent des producteurs de papier, et le Haut-Sauerland, près de Dortmund, où est implantée l’industrie du bois, seront confrontés à des difficultés. À l’inverse, les zones urbaines, où talents et idées ont tendance à se concentrer, devraient en profiter. Tesla a ainsi décidé d’implanter son usine en périphérie de Berlin. La Saxe, à l’est de l’Allemagne, est également susceptible de prospérer. En partie grâce à la politique industrielle du gouvernement est-allemand dans les années 1980, qui cherchait à développer une expertise dans les semi-conducteurs afin de réduire la dépendance à l’égard de l’Ouest capitaliste, la région est aujourd’hui devenue le premier pôle de fabrication de microprocesseurs en Europe, avec plus de 80 000 emplois. En août 2024, la construction d’une nouvelle usine de semi-conducteurs a commencé à Dresde, dans le cadre d’un projet mené par TSMC, un fabricant taïwanais, constituant l’investissement le plus important en Saxe depuis 1990. Dans le même temps, le nord-est de l’Allemagne, région venteuse, bénéficie d’une demande croissante en énergie renouvelable. Une étude de l’institut de recherche IWH révèle que l’est de l’Allemagne perd actuellement moins d’emplois que le sud plus riche.

La destruction créatrice est rarement agréable, surtout pour une population peu encline aux changements brutaux. Elle est néanmoins nécessaire pour garantir, à terme, la pérennité du modèle allemand. La densité du tissu industriel, le haut niveau de compétences des salariés et la renommée de la qualité germanique sont des atouts pour réussir la réorientation de l’économie.