Economie – Trump – Productivité en France – Italie

Donald Trump : une course contre la montre

Donald Trump souhaite la mise en œuvre d’une politique économique de rupture, du moins au niveau des mots, par rapport à celle de Joe Biden. Ce changement de cap n’est pas sans risques à court et à long terme. Le président américain joue aux apprentis sorciers.

Depuis son retour à la Maison-Blanche, le 20 janvier dernier, Donald Trump a décidé de lancer une guerre commerciale dont la portée reste encore à déterminer, en fonction des négociations en cours. Les droits de douane sont déjà supérieurs de 15 points à leur niveau de la fin 2024. Le président souhaite également obtenir un assouplissement de la politique monétaire, avec une baisse des taux directeurs de la banque centrale. À cet effet, il ne devrait pas renouveler, au terme de son premier mandat, Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale. Il devrait très probablement le remplacer par une personne beaucoup plus favorable à la baisse des taux d’intérêt. Le président a annoncé son intention de réduire les exigences de fonds propres des banques. Il a pris des dispositions visant à faciliter le développement des cryptomonnaies et des stablecoins. Il a fait adopter un budget 2025/2026 avec un déficit qui devrait dépasser 7 % du PIB en raison des baisses importantes d’impôts. Il a mis en œuvre des mesures qui réduisent les budgets de certains centres de recherche. Par ailleurs, il a entrepris de réduire l’immigration alors que le taux de chômage est très bas. Toutes ces mesures, assemblées les unes aux autres, peuvent entraîner des conséquences non négligeables sur l’économie américaine, mais plus globalement sur l’ensemble de l’économie mondiale.

Cette politique vise à réduire le déficit extérieur américain et à favoriser une réindustrialisation du pays, avec à la clé des emplois offrant de meilleures rémunérations. Le président américain désire une dépréciation du dollar afin de favoriser les exportations. Il considère qu’avec un dollar fort, les États-Unis enrichissent les investisseurs étrangers.

La hausse des droits de douane et la politique monétaire expansionniste menée en situation de plein emploi vont conduire à une accélération de l’inflation sous-jacente. Les salaires étant faiblement indexés sur l’inflation aux États-Unis, le pouvoir d’achat, la consommation des ménages et la croissance devraient diminuer.

Avec la dépréciation du dollar et les incertitudes sur l’évolution de la politique économique, la demande d’actifs américains (obligations, actions, parts d’entreprises) par les non-résidents devrait se replier. La baisse du rendement des actifs — dividendes et taux monétaires en recul — les rend moins attractifs. L’État fédéral éprouvera plus de difficultés à financer le déficit de la balance courante et le déficit public. Le solde de la balance courante était négatif de 6 points de PIB en 2024 et celui du budget fédéral de 7 points. Il en résultera une hausse des taux longs.

Une diminution des dividendes et une moindre valorisation du cours des actions auront des effets directs sur le pouvoir d’achat des ménages américains, ce qui accentuera la baisse de la consommation. À la différence des Européens, les Américains consomment une part non négligeable des gains qu’ils réalisent sur les marchés financiers.

Le recul des indices boursiers et de la croissance générera des pertes pour les banques américaines, d’autant plus inquiétantes que la déréglementation leur aura permis de réduire leurs fonds propres. La baisse de la valeur des Treasuries que les émetteurs de stablecoins conservent en garantie des sommes qu’ils collectent pourrait les mettre en difficulté.

Les décisions de politique économique de l’administration républicaine comportent d’évidents effets récessifs. Donald Trump compte sur la loi de finances pour en atténuer la portée, avec un risque, en revanche, d’emballement de la dette publique. Si les investisseurs internationaux se détournaient des actifs américains, un risque de crise économique et financière ne serait pas à négliger. Pour le moment, malgré les déclarations de Donald Trump, les États-Unis demeurent la valeur refuge du système économique mondial.

Donald Trump a déjà en ligne de mire les élections de mi-mandat, qui conditionneront la suite de son mandat. Ayant été élu sur les thèmes du pouvoir d’achat et de la lutte contre l’immigration, il se doit d’obtenir des résultats tangibles, les effets négatifs de sa politique devant être compensés par les effets positifs…

Pertes de productivité en France : l’Etat en première ligne

Depuis plusieurs années, la productivité du travail par tête décline en France. Cette érosion, discrète mais persistante, constitue une menace majeure tant pour la croissance potentielle que pour la soutenabilité des finances publiques. Longtemps, la France a pu se prévaloir de gains de productivité élevés, qui compensaient à la fois un faible taux d’emploi et un volume de travail parmi les plus bas des pays développés (en nombre d’heures travaillées par habitant). Cette dynamique vertueuse semble aujourd’hui rompue.

Entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2025, la productivité du travail par tête a reculé de 2,2 % dans l’ensemble de l’économie française. Ce recul est encore plus marqué dans le secteur privé, où la baisse atteint 3,1 % sur la période allant du premier trimestre 2019 au quatrième trimestre 2024. En parallèle, la productivité horaire, un indicateur plus fin et moins influencé par les variations du volume d’emploi, suit une trajectoire similaire : elle est inférieure en 2025 à son niveau de 2018, confirmant un ralentissement structurel.

Face à cette baisse de la productivité, les réactions ont été contrastées. Le taux de marge des sociétés non financières, indicateur du partage de la valeur ajoutée entre travail et capital, est resté relativement stable autour de 38 % en 2024/2025, soit deux points de plus qu’en 2018, traduisant une certaine capacité des entreprises à préserver leur rentabilité, notamment grâce aux aides publiques et à la modération salariale relative.

Le pouvoir d’achat des ménages, quant à lui, a poursuivi sa progression entre 2018 et 2024, enregistrant une hausse de plus de 10 % sur la période, en grande partie grâce aux mesures de soutien budgétaire post-Covid et à l’indexation partielle de certaines prestations et salaires.

En revanche, cette double résilience des entreprises et des ménages s’est traduite par un alourdissement du déficit public, passé de 2,2 % du PIB en 2018 à 5,6 % en 2025. Autrement dit, ce sont les finances publiques qui ont absorbé l’essentiel du choc de productivité. Cette situation n’est pas tenable à moyen terme, d’autant que la dette publique dépasse désormais les 110 % du PIB, limitant la capacité de réaction de l’État en cas de nouveau choc.

Le plan d’assainissement budgétaire, actuellement en discussion, vise à rétablir les équilibres macroéconomiques en augmentant la production potentielle (via les réformes structurelles) et en renforçant la pression fiscale. Il s’agit de reconfigurer le partage des revenus en corrigeant les déséquilibres accumulés depuis 2018 : autrement dit, faire évoluer la répartition des gains (ou des pertes) au détriment des ménages et des entreprises et au profit des administrations publiques. C’est un renversement complet du cycle précédent, marqué par le soutien massif de l’État.

Sans retour des gains de productivité, ni les entreprises ni les ménages ne pourront durablement contribuer à l’effort de redressement, et l’État sera contraint d’arbitrer entre croissance, justice sociale et soutenabilité de la dette.

L’Italie est-elle un exemple pour la France ?

Au mois de juillet, pour certaines maturités, l’État italien est parvenu à emprunter à un taux inférieur à celui de la France. L’Italie, autrefois mauvais élève de l’Union européenne en matière budgétaire, a désormais la capacité de donner des leçons à la France. Son déficit public est passé de 7,2 % du PIB en 2023 à –3,8 % en 2024. Le solde primaire est désormais positif (+0,4 %), alors qu’il reste négatif en France (–3,7 %). L’Italie a ainsi commencé à se désendetter pour la première fois depuis plusieurs années.

Malgré ces résultats flatteurs, le pays reste confronté à plusieurs problèmes structurels susceptibles de remettre en cause l’assainissement de ses finances publiques : recul de la productivité des entreprises, robotisation limitée de l’économie, faible niveau de compétences de la population, difficultés à mobiliser les fonds du plan Next Generation EU en lien avec les retards accumulés en matière de transition énergétique ou numérique.

Depuis quelques semaines, les investisseurs affichent un réel optimisme à l’égard de l’Italie. Le spread de taux d’intérêt à 10 ans entre l’Italie et l’Allemagne s’est fortement réduit. L’écart de taux avec la France, qui atteignait 2 points en 2022, n’est plus que de 0,3 point en 2025. L’assainissement budgétaire a été rendu possible grâce à une réduction drastique des subventions, en particulier celles liées à la rénovation immobilière. Au 4e trimestre 2024, l’Italie a même enregistré un excédent budgétaire de 0,4 % du PIB. Le pays affiche également un excédent courant de sa balance des paiements, porté par ses excédents industriels – à la différence de la France.

Un déclin démographique préoccupant

La réduction du déficit public italien ne saurait effacer d’un coup de baguette magique les difficultés structurelles auxquelles le pays est confronté.

L’Italie subit l’un des déclins démographiques les plus marqués d’Europe. Ce phénomène, amorcé depuis plusieurs décennies, atteint aujourd’hui un seuil critique. Il menace, à moyen terme, la croissance, l’emploi, les finances publiques et la soutenabilité de son système social.

En 2024, l’Italie n’a enregistré que 379 000 naissances. Le taux de fécondité s’élève à 1,20 enfant par femme, l’un des plus faibles de l’Union européenne, très loin du seuil de renouvellement des générations (2,1). Simultanément, l’espérance de vie reste élevée et la population vieillit rapidement : 24 % des Italiens ont aujourd’hui plus de 65 ans, un taux qui devrait dépasser 30 % d’ici 2040 si les tendances actuelles se poursuivent.

La population italienne diminue d’environ 250 000 habitants par an. Les projections d’Eurostat anticipent un passage de 59 à 50 millions d’habitants d’ici 2070. Le solde naturel est négatif depuis plus de dix ans, et l’immigration ne suffit plus à compenser les pertes. Avec moins d’actifs et une productivité stagnante, le potentiel de croissance s’érode. Selon la Banque d’Italie, la croissance à long terme pourrait tomber à 0,5 % par an en l’absence de choc de productivité ou de réforme structurelle.

Les départs à la retraite dépassent les entrées sur le marché du travail, notamment dans l’industrie et les services qualifiés. Les entreprises peinent à recruter, en particulier dans le Nord du pays. Le nombre croissant de retraités pèse sur les régimes de pensions, déjà parmi les plus coûteux d’Europe (environ 15 % du PIB). Le vieillissement démographique réduit mécaniquement la consommation, notamment de biens durables, et pèse sur le secteur immobilier.

Le recul dangereux de la productivité

Comme la France, l’Italie connaît depuis 2018 un recul de la productivité des entreprises. La productivité du travail y est structurellement faible. Parmi les grands pays de l’Union européenne, la productivité horaire y figure parmi les plus basses, étant deux fois inférieure à celle des Pays-Bas. L’Italie est en outre pénalisée par de forts écarts internes : la productivité est deux fois plus faible dans le Sud que dans le Nord.

Une robotisation encore limitée

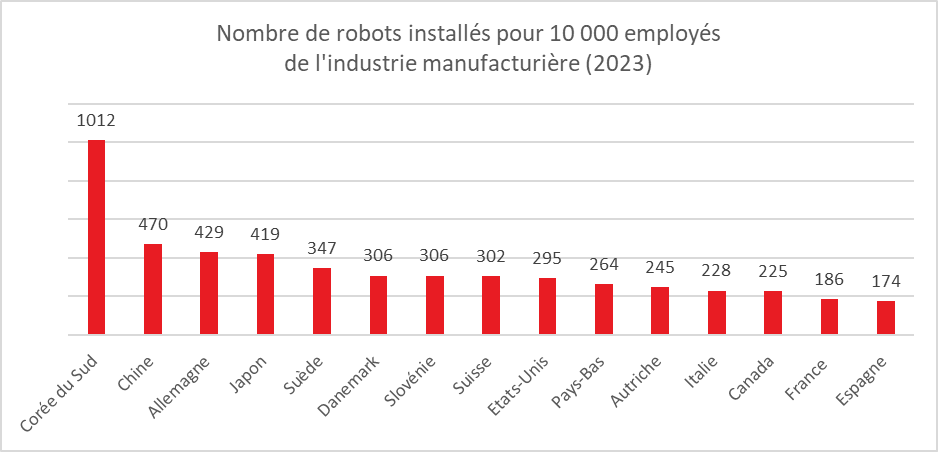

L’industrie italienne demeure faiblement robotisée, même si elle devance légèrement la France ou l’Espagne sur ce point.

Cercle de l’Epargne – données World Robotics

Des compétences adultes insuffisantes

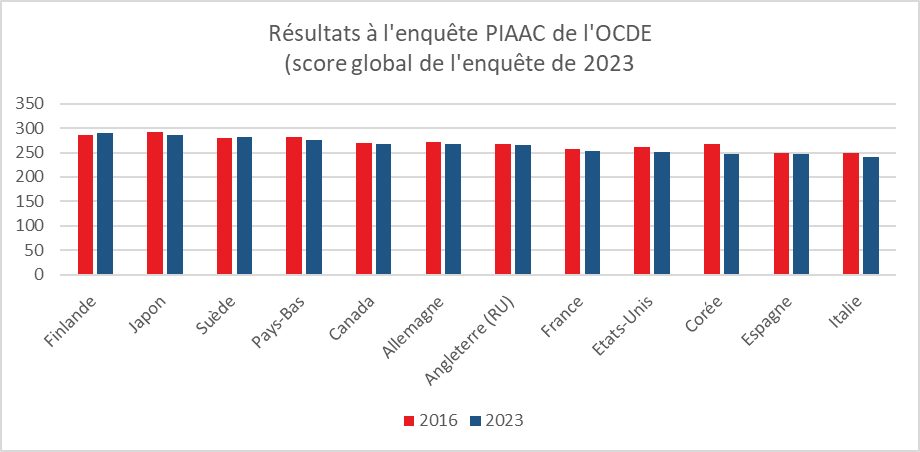

L’Italie figure parmi les derniers rangs des grands pays européens dans l’enquête PIAAC de l’OCDE, qui mesure les compétences des adultes en mathématiques, compréhension de textes et résolution de problèmes.

Cercle de l’Epargne – données OCDE

Ce déficit de compétences s’explique notamment par un niveau de formation initiale et continue jugé médiocre.

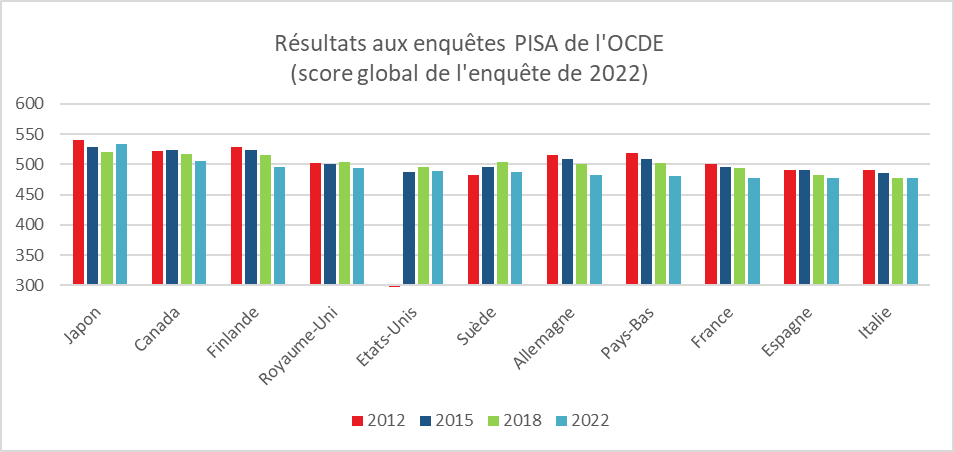

Cercle de l’Epargne – données OCDE

Une faible consommation des crédits européens

Dans le cadre du plan Next Generation EU, l’Italie peut prétendre à 194 milliards d’euros, répartis entre un tiers de subventions et deux tiers de prêts. En juin 2025, elle avait reçu 122 milliards d’euros, mais n’en avait effectivement dépensé que 52 milliards. Le pays rencontre des difficultés à concevoir et à mettre en œuvre des projets de modernisation dans les domaines de la transition énergétique, du numérique ou des transports ferroviaires.

L’Italie affiche aujourd’hui des chiffres rassurants en matière de commerce extérieur et de finances publiques. Mais la restauration des comptes publics et de la balance commerciale reste fragile. Le recul de la productivité, la faible robotisation, le déficit de compétences chez les jeunes et les adultes, ainsi que l’insuffisance de projets de transformation économique, constituent de réels risques pour la croissance des prochaines années.