Le Coin de la Conjoncture du 30 novembre 2019

Les ménages français veulent moins épargner tout en faisant le contraire

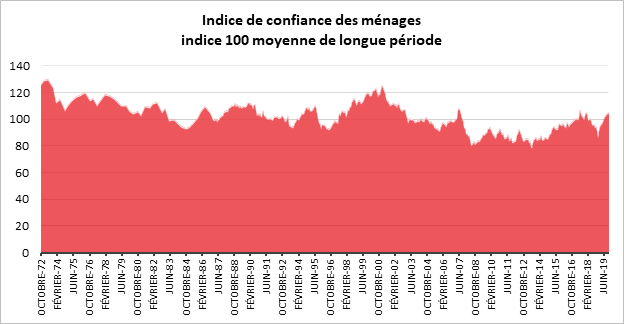

Pour le douzième mois consécutif, l’indice de confiance des ménages dans la situation économique, calculé par l’INSEE, ne baisse pas. Pour le mois de novembre, il augmente à nouveau, après deux mois de stabilité. À 106, l’indicateur qui la synthétise gagne deux points et demeure au-dessus de sa moyenne de longue période (100).

En novembre, les Français sont plus optimistes qu’au mois précédent concernant l’évolution future de leur situation financière future. Leur appréciation sur leur situation financière passée est également positive. Les deux indices mesurant ces sentiments sont au-dessus de leur moyenne de longue période. Par ailleurs, la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants augmente légèrement par rapport au mois dernier.

En novembre, l’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne future reste stable tandis que le solde relatif à leur capacité d’épargne actuelle baisse d’un point. Les deux soldes demeurent néanmoins nettement au-dessus de leur moyenne.

Même si depuis un an les Français ont tendance à épargner davantage, leur appréciation sur ce point est tout autre. Ainsi, en novembre, la part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner baisse légèrement. Le solde correspondant perd un point et demeure ainsi inférieur à sa moyenne de longue période.

En novembre, la part des ménages qui considèrent que leur niveau de vie passé en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois augmente de nouveau. Le solde correspondant poursuit sa progression en gagnant trois points ; il se situe au-dessus de sa moyenne de longue période. Cet optimisme prévaut également pour l’évolution à venir du niveau de vie. L’indice augmente d’un point après trois mois de stabilité. Les craintes de chômage sont, de leur côté, en baisse.

Cet optimisme ne se reflète qu’imparfaitement dans la consommation à moins que les comportements des ménages en la matière soient en train de se modifier. Lors des dernières décennies, une forte corrélation était constatée entre le moral des ménages et les dépenses de consommation ; depuis la crise de 2008, il apparaît que le lien est plus faible.

2019, un point bas pour l’économie mondiale

Selon l’OCDE, la croissance de l’économie mondiale ne devrait pas dépasser 2,9 % en 2019, soit son plus bas niveau depuis la crise financière de 2008. Cette prévision traduit un réel ralentissement par rapport à 2018, année durant laquelle la croissance avait atteint 3,5 %. Le ralentissement de l’activité touche aussi bien les économies de marché émergentes que les économies avancées, mais plus ou moins sévèrement selon l’importance des échanges dans les différents pays. Aux États-Unis, la croissance devrait selon les prévisions ralentir pour revenir à 2 % en 2020 comme en 2021. Dans la zone euro et au Japon, elle devrait s’établir autour de 1 % tandis qu’en Chine, la décélération devrait se poursuivre avec une croissance qui pourrait ressortir à 5,5 % en 2021, contre 6,6 % l’année dernière. Pour 2020 et 2021, l’OCDE estime que le PIB mondial devrait s’accroître d’environ 3 %. Le ralentissement de la croissance est, en grande partie, imputable à la guerre commerciale sino-américaine et à la fin d’un cycle industriel. La tertiarisation de l’économie chinoise influe également sur les échanges internationaux qui augmentent désormais moins vite que le PIB.

Si aucune récession n’est attendue à court terme, les responsables de l’OCDE demandent aux dirigeants publics d’engager une action déterminée en faveur de l’investissement. La transition énergétique suppose la réalisation de nouvelles infrastructures. Par ailleurs, la digitalisation de l’économie suppose également des efforts d’investissement importants en particulier dans les domaines de l’éducation et de la formation. L’OCDE demande que des règles internationales équitables en matière de fiscalité et d’échanges soient instituées afin de lutter contre les tentations protectionnistes. Elle précise qu’ « en l’absence de coordination au niveau des échanges et du système fiscal international, d’orientations stratégiques claires en matière de transition énergétique, le climat d’incertitude continuera de régner, compromettant les perspectives de croissance. »

À la recherche de nouvelles équations économiques

Selon les règles économiques passées, un taux de chômage très faible était annonciateur d’une récession. Il traduisait une économie en surchauffe s’accompagnant d’une hausse des salaires non compensée par l’augmentation de la productivité. Cette règle s’est appliquée en 1973, en 1979 ou en 1997, en 2000 ainsi qu’en 2007. Depuis la dernière crise, le lien plein-emploi/récession semble s’effriter. Les pronostics de l’arrivée d’une crise aux États-Unis ont été déjoués malgré un taux de chômage ayant atteint des niveaux historiquement bas. L’actuel cycle de croissance des États-Unis dure depuis plus de dix ans. Plusieurs autres pays sont en situation de plein emploi sans que cela se soit accompagné d’une récession. Il en est ainsi de l’Allemagne, des Pays-Bas, la République tchèque voire du Royaume-Uni. Certes, l’Allemagne a failli être en récession en 2019 mais elle y échappe pour le moment.

Le plein emploi est également censé s’accompagner d’une résurgence de l’inflation. Traditionnellement, les salaires sont l’un des principaux canaux de transmission de l’augmentation des prix. En cas de plein emploi, l’insuffisance de l’offre contraint les employeurs à augmenter les salaires pour conserver leurs salariés ou pour en attirer de nouveau. Cette règle est en partie défaillante. La tertiarisation de l’économie, le développement de nouvelles formes d’emploi, la baisse du taux de syndicalisation et la rémanence des forts taux de chômage de ces dernières années expliquent la dissociation entre plein emploi et inflation.

Au sein des pays avancés tout comme au sein de plusieurs pays émergents dont la Chine, la population active sans apport extérieur est amenée à plafonner voire à diminuer, ce qui pourrait renforcer les tensions sur le marché du travail. Les évolutions rapides des techniques pourraient également se traduire par des déficits de main d’œuvre dans certains secteurs. Par ailleurs, avec le vieillissement de la population, la demande de personnel dans les services de proximité devrait s’accroître fortement. La faible progression de la masse salariale pèse sur la demande intérieure ce qui, par ricochet, freine l’inflation.

Les modes de production et de commercialisation des biens et services sont également anti-inflationnistes. Les capacités de production de biens industriels sont excédentaires, ce qui joue contre l’inflation. Les prix des produits manufacturiers sont ainsi orientés depuis de nombreuses années à la baisse. Internet facilite la rencontre de l’offre et de la demande. Il a surtout permis l’arrivée de producteurs de biens et de services. L’essor des locations saisonnières, des voitures avec chauffeur a été rendu possible par les plateformes en ligne comme Uber ou Airbnb. Les ménages consomment en outre de plus en plus de services en ligne et de moins en moins de produits physiques. L’époque est à la mobilité, aux loisirs et non à la possession de biens physiques. Le vieillissement de la population provoque une augmentation de la demande de services et une moindre consommation de biens manufacturés ou de biens durables. Au niveau de la distribution, le développement du commerce en ligne contraint les autres formes de distribution à tenir leur prix. La distribution en lignes de services est moins pénalisée par des goulets d’étranglement. Quand tous les ménages veulent la même voiture, au même moment, son prix a tendance à augmenter. Pour les services en ligne, le coût marginal de la commande supplémentaire est nul. La liaison plein emploi/croissance/ inflation est obsolète. Actuellement, l’inflation se nourrit de l’évolution des cours des matières premières et de l’énergie. Or, le marché pétrolier est en situation d’excédent de production avec l’essor du pétrole de schiste. Le prix du pétrole est naturellement inférieur à 60 dollars le baril. Il n’atteint ce niveau qu’en raison de l’accord de régulation de l’offre signé par l’OPEP et la Russie. La décélération de la croissance freine la progression de la demande en pétrole et en matières premières, ce qui contribue à la sagesse des prix. Une envolée des cours de l’énergie pourrait être occasionnée par une crise au Moyen Orient. À moyen terme, le sous-investissement dans le secteur pétrolier pourrait avoir un effet négatif sur le niveau de la production et conduire à une augmentation des tarifs. Cet impact pourrait être limité en cas de progression rapide des énergies renouvelables.

La non-réalisation de la crise maintes fois annoncée s’explique également par le caractère expansionniste des politiques publiques. Dix ans après la crise, les dépenses publiques sont restées à un niveau élevé. Leur décrue n’a pas été parallèle à l’amélioration de la situation économique. Plusieurs États conservent d’importants déficits publics. Ces politiques soutiennent la croissance à un niveau proche de la croissance potentielle. Les équations économiques traditionnelles sont mises à mal par la persistance des faibles taux d’intérêt. Dans le passé, ces derniers montaient quand le taux de chômage devenait faible. Cette augmentation s’accompagnait d’une hausse des défauts des emprunteurs, signe de la survenue d’une crise. Logiquement, sur moyenne période, le taux d’intérêt est la somme de la croissance et de l’inflation projetées à laquelle s’ajoute une prime de risque. Aux États-Unis, depuis le retour du plein emploi, les taux sont inférieurs de deux à trois points à leur niveau logique. Pour la zone euro, l’écart est de deux points. Les simples annonces de ralentissement de la croissance ont contraint la Banque Centrale Européenne et la banque centrale américaine, la FED, à réduire leurs taux. La remontée des taux est reportée à plus tard. Les États sont les grands gagnants de cette baisse durable des taux d’intérêt. Elle est leur principale source d’économies. Compte tenu des niveaux d’endettement atteints, la remontée des taux ne serait pas sans danger. La politique monétaire accommodante mise en œuvre depuis une dizaine d’années n’a guère réussi à redresser l’inflation mais elle est devenue une drogue générant une forte dépendance. Si dans le passé, l’inflation faisait les taux, la relation s’est peut-être inversée en raison de la modification des anticipations.

Autre changement : dans le passé, la profitabilité des entreprises devenait faible en fin de période d’expansion. Celle-ci tend à rester stable du fait de la sagesse salariale. Les entreprises maîtrisent plus finement leurs coûts que dans le passé. La digitalisation offre des gains de productivité qui sont en partie mal appréciés par les statistiques économiques traditionnels. Le rapport de force favorable aux actionnaires explique également le maintien de la rentabilité des entreprises malgré l’apparente fin de cycle économique.

La modification des équations économiques apparaît de plus en plus pérenne à l’image des politiques monétaires non conventionnelle, devenues la norme. Les taux d’intérêt très bas maintiennent la solvabilité des emprunteurs en particulier les moins rentables qui auraient disparu en temps normaux. Les cycles économiques sont lissés tant par la politique budgétaire et la politique monétaire accommodantes. De ce fait, un taux de chômage très bas n’est plus le signe d’arrivée d’une récession dans les pays de l’OCDE, du moins pour le moment.

Que faire du cash des entreprises ?

Lors de ces vingt dernières années, les entreprises non-financières européennes et japonaises ont fortement augmenté leurs liquidités. Ainsi, en zone euro, ces dernières sont passées de 10 à 22 % du PIB et au Japon de 40 à 60 %. Aux États-Unis, la hausse a été plus faible. Les actifs liquides des entreprises sont passés simplement de 5 à 7 %.

La volonté de maintenir une enveloppe importante de cash a été renforcée après la crise de 2008 qui s’était notamment caractérisée par le blocage du marché interbancaire, rendant difficile l’obtention rapide de liquidités. Cette hausse n’en demeure pas moins étonnante, d’autant plus que le coût de la dette des entreprises demeure positif malgré la baisse des taux. Le taux moyen des prêts détenus par les entreprises en zone euro était de 2 % en 2018. Ces dernières années, les entreprises ont préféré s’endetter que de puiser sur leurs réserves. La question est donc de savoir ce qu’elles feront de ces liquidités. Jusqu’à maintenant, les responsables financiers espéraient une remontée des taux permettant de souscrire à des placements plus rémunérateurs. Or, les dernières décisions des banques centrales ont mis un terme à cet espoir. L’absence chronique d’inflation et le biais expansionniste des politiques monétaires ainsi que l’endettement important des États ont fortement réduit les probabilités de hausse des taux.

Avec des taux très faibles et d’importantes réserves de liquidités, les grandes entreprises pourraient être tentées de mener des opérations de fusions-acquisitions. Au Japon, un tel mouvement est constaté depuis 2012. Du fait de la rémanence de la crise, les opérations de fusion acquisition s’étaient fait plus rare. Les taux bas après avoir permis à des entreprises de survivre tout en ayant des performances moyennes devraient avoir comme conséquence l’engagement d’un processus de restructuration au sein de plusieurs secteurs d’activité qui peuvent, en outre, être confrontés à des évolutions technologiques (automobile, chimie, finances). Dans le cadre des opérations de fusions-acquisitions, le cash de l’entreprise acheteuse est transmis aux actionnaires (entreprises, institutionnels, ménages) qui sont vendeurs.

Le cash pourrait être utilisé pour augmenter l’investissement. Pour le moment, le taux d’investissement des entreprises non financières est assez stable. Il est de 16,5 % du PIB au Japon, de 13,8 % aux États-Unis et de 13 % en zone euro. Les entreprises n’accroissent pas leur effort en la matière compte tenu des faibles gains de productivité attendus. La rentabilité du capital est de 5,5 % en zone euro, inférieure à son niveau d’avant crise. Elle est de 4,6 % aux États-Unis et de 5 % au Japon.

Les entreprises pourraient réduire leur niveau d’endettement mais le maintien de taux d’intérêt très bas ne les y incite guère.

Le cash pourrait être rendu aux actionnaires sous forme de dividendes

ou de rachats d’actions. Ce phénomène est déjà en œuvre, en particulier aux

Etats-Unis et au Japon. En revanche, en Europe, il est plus marginal.