Le Coin de l’économie – droits de douane – France – Etats-Unis – marchés financiers

Quels scenarii économiques après le coup de Donald Trump ?

Le 2 avril 2025 pourrait devenir non pas le « libération day » mais le « disruption day », le jour où l’économie mondiale est entrée dans un nouveau cycle sur fond de fragmentation et de protectionnisme. Ce cycle pourrait mettre un terme à celui ouvert en 1989 avec la chute du Mur de Berlin qui marqué l’entrée dans l’ère de la mondialisation. Ce dernier cycle était ébréché depuis la crise financière de 2008 et la guerre en Ukraine. L’augmentation des droits de douane aux États-Unis et les mesures de représailles ont et auront des incidences sur le cours de la conjoncture. Celles-ci seront plus ou moins importantes en fonction du résultat des négociations entre les États-Unis et leurs partenaires. Plusieurs scénarii peuvent être ainsi formulés.

Scénario A : la spirale protectionniste

Le scénario catastrophe repose sur une absence d’accords entre les États-Unis et leurs partenaires économiques et l’enclenchement d’une spirale de droits. Le commerce international pourrait connaître un recul marqué. L’inflation augmenterait aux États-Unis mais aussi dans les autres pays. Une récession mondiale serait fortement probable.

La décision de la Chine d’appliquer des droits de douane de 34 % en représailles de ceux des États-Unis amenant ces derniers à surenchérir en portant le taux à 104 % pour les importations chinoises. Compte tenu de l’éclatement des chaînes de valeurs, ces taux peuvent avoir des conséquences majeurs au niveau mondial sur de nombreux produits dont les téléphones portables qui incorporent des éléments venant d’un grand nombre de pays.

L’Europe s’est interdite, pour le moment, de répliquer en recourant à un relèvement massif des droits de douane. Dès le départ, elle a opté pour la voie de la négociation et a laissé le temps au temps. Les évènements semblent lui donner raison.

Scénario B : le protectionnisme régulé

50 pays auraient engagé des négociations avec les États-Unis afin d’obtenir des aménagements des droits de douane contre des concessions. Donald Trump entend, de la sorte, rééquilibrer la balance commerciale des États-Unis en optant pour un système de quasi troc niant la théorie des avantages comparatifs et de la spécialisation internationale. Les droits pourraient se situer, après négociation, autour de 16/20 %. Ces accords pourraient néanmoins permettre une moindre attrition du commerce international. Cette voie a pris forme avec la décision le 9 avril dernier de Donald Trump de sursoir à l’application de son plan de majoration des droits de douane sauf pour la Chine l’application des droits de douane dits réciproques semble vouloir jouer la carte de la négociation. C’est le scénario le plus probable.

Scénario C : un retour à presque bonne fortune

Sur pression du Congrès, du monde des affaires, Donald Trump pourrait infléchir progressivement sa politique commerciale. En cas de tensions inflationnistes et de perte de pouvoir d’achat pour les ménages américains, il pourrait réduire de manière ciblée les droits de douane. Progressivement, les échanges reprendraient et les effets sur la croissance seraient amortis d’ici le milieu de l’année 2026.

Au Congrès, des démarches bipartisane ont été prises afin de reprendre la main sur la politique commerciale. Cependant pour mettre un veto sur les décrets du Président, un vote des deux tiers des membres est nécessaire. En l’état, cette hypothèse ne semble pas crédible. Les parlementaires restent pour le moment tétanisés par face à Donald Trump. La crainte que ce dernier favorise des candidats contre des élus qui ne suivraient pas sa politique est forte. Le scénario à bonne fortune n’est donc pas, actuellement, dominant.

La France face aux droits de douane américains

En 2024, les exportations françaises de biens vers les États-Unis ont atteint environ 47 milliards d’euros, représentant 8 % du total des exportations françaises. Les États-Unis se sont ainsi positionnés comme le quatrième client de la France, derrière l’Allemagne, l’Italie et la Belgique. Ils sont ses premiers clients hors Union européenne.

La balance commerciale des biens avec les États-Unis était, en 2024, déficitaire avec un solde de -6,6 milliards d’euros. Une réduction des exportations vers les États-Unis ne pourrait être compensée que partiellement par la substitution sur d’autres marchés ou par une baisse des importations.

Les principaux secteurs exposés aux droits de douane sont l’aéronautique, les vins et spiritueux, les produits de luxe et l’automobile. Les produits pharmaceutiques, dont les ventes aux États-Unis en 2024 ont atteint 3,6 milliards d’euros, ne sont pas concernés pour le moment par le relèvement des droits.

Aéronautique (9 milliards d’euros d’exportations)

Ce secteur représente près de 20 % des exportations françaises vers les États-Unis. Les droits de douane augmentés pourraient réduire significativement la compétitivité prix de groupes comme Airbus. Le secteur pourrait réduire en partie ses marges ce qui altérerait les bénéfices.

Une taxation additionnelle de 20 % pourrait entraîner une baisse de 15 à 25 % des volumes exportés, soit une contraction du chiffre d’affaires de 1,35 à 2,25 milliards d’euros. Chaque milliard d’euros d’exportation aéronautique soutient environ 4 000 emplois directs et indirects en France. La perte pourrait donc atteindre 5 000 à 9 000 emplois.

Vins et spiritueux (3,9 milliards d’euros d’exportations)

Les États-Unis représentent le premier marché pour ce secteur. Déjà confrontés à des droits additionnels dans le passé, les producteurs français subissent un nouveau choc tarifaire pouvant se traduire par une réduction de leurs marges ou une baisse de leurs exportations.

L’effet d’une augmentation de 20 % des droits sur les exportations pourrait conduire à une diminution de 20 à 30 % de ces dernières, soit une perte de 780 millions d’euros à 1,17 milliard d’euros. Le secteur agricole, viticole pourrait perdre, en l’absence de redéploiement, 7 000 à 9 000 emplois, principalement au sein des régions viticoles.

Produits de luxe (4,5 milliards d’euros d’exportations)

La maroquinerie, les parfums et la cosmétique donnent lieu à d’importantes exportations vers les États-Unis. Ces produits sont moins sensibles au prix que les produits industriels classiques mais restent néanmoins vulnérables à des droits élevés.

Une taxation de 15 à 25 % pourrait induire une baisse de 10 à 20 % des ventes, soit une perte de 450 millions à 900 millions d’euros.

Ces secteurs mobilisent une main-d’œuvre hautement qualifiée et concentrée en France (notamment en Île-de-France, Normandie, Pays de la Loire). Une réduction des ventes pourrait se traduire par une perte de 3 000 à 6 000 emplois.

Automobile (570 millions d’euros d’exportations)

Moins stratégique pour la France que pour l’Allemagne, les exportations automobiles s’élevaient, en 2024, à 570 millions d’euros (essentiellement des biens intermédiaires exportés par Stellantis et des équipementiers). Une hausse tarifaire de 20 % des droits pourrait réduire de moitié les exportations françaises, soit une perte d’environ 285 millions d’euros. Des productions locales américaines peuvent se substituer assez facilement aux exportations françaises. Une perte de 1 000 emplois pourrait survenir dans le secteur de l’industrie automobile déjà en difficulté sur le Vieux continent.

Synthèse des pertes potentielles (estimation Cercle de l’Épargne)

| Secteur | Exportations 2024 (Mds €) | Baisse estimée ( %) | Perte CA estimée (€) | Emplois menacés (ordre de grandeur) |

| Aéronautique | 9 | 15 à 25 | 1,35 à 2,25 milliards | 5 000 à 9 000 |

| Vins & spiritueux | 3,9 | 20 à 30 | 780 M à 1,17 milliard | 7 000 à 9 000 |

| Produits de luxe | 4,5 | 10 à 20 | 450 M à 900 millions | 3 000 à 6 000 |

| Automobile | 0,57 | 40 à 50 | 230 M à 285 millions | < 1 000 |

| Total estimé | ~18 | — | 2,81 à 4,61 milliards | 15 000 à 25 000 emplois |

Les indices boursiers sont-ils durablement atteints ?

Les indices « actions », à l’exception notable de celui de la France, battaient record sur record jusqu’à la fin février 2025. Les investisseurs, anticipant un second mandat de Donald Trump, espéraient retrouver les leviers pro-business du premier : baisses d’impôts, dérégulation, soutien aux entreprises américaines. En sous-estimant la radicalisation du discours protectionniste du candidat républicain, les marchés ont intégré un scénario de croissance robuste, tirée par la consommation intérieure et les bénéfices des entreprises.

Un tournant s’est opéré à partir de la fin février, avec les premières annonces concrètes sur le relèvement des droits de douane visant la Chine, mais aussi certains partenaires européens. La perspective d’une guerre commerciale globale s’est alors matérialisée, entraînant une brutale révision des anticipations. Entre fin février et fin mars, le S&P 500 a chuté de 8,3 %, le Nasdaq Composite de 13,3 %. En Europe, le DAX allemand a également reculé de plus de 7 %, signe de la contagion des inquiétudes.

Les valeurs technologiques ont été particulièrement affectées. Plusieurs leaders américains de l’intelligence artificielle ont publié des résultats inférieurs aux attentes, confirmant les doutes croissants sur la rentabilité immédiate des investissements massifs consentis dans ce domaine. Le montant cumulé des investissements en IA aux États-Unis pour 2025 est estimé à plus de 325 milliards de dollars. Toutefois, des acteurs plus agiles, notamment chinois (comme DeepSeek ou Moonshot AI), proposent des modèles aussi performants pour des coûts moindres, remettant en question les « business models » des géants de la tech américains.

Cette conjonction de tensions commerciales, de doutes technologiques et de fragilité macroéconomique s’accompagne d’un repli de l’appétit pour le risque. Les flux d’investissement vers les actions américaines se sont taris, provoquant une dépréciation du dollar, d’autant que les taux d’intérêt à long terme sur la dette américaine restent bas depuis leur repli de mi-février. Les investisseurs redoutent également l’émergence de mesures de contrôle des capitaux ou d’interventions administratives hostiles à l’égard des non-résidents, comme cela avait été esquissé en 2018.

Les effets cumulatifs de cette crise boursière se font déjà sentir. La baisse des marchés agit comme un facteur anxiogène, pesant sur la confiance des ménages et des entreprises. Les achats d’équipement et projets d’investissement sont reportés. Aux États-Unis, où la consommation repose en partie sur l’effet richesse lié à la valorisation des portefeuilles financiers, le repli de plus de 15 % du S&P 500 depuis le début de l’année pourrait freiner la demande intérieure.

La politique économique envisagée par Donald Trump — hausses tarifaires, politique budgétaire expansive, pressions sur la Fed — alimente les tensions inflationnistes. Les anticipations d’inflation à 12 mois sont reparties à la hausse. Certains analystes, comme ceux de la Bank of America, estiment que l’inflation pourrait dépasser les 4 % d’ici la fin 2025, pénalisant ainsi le pouvoir d’achat et exacerbant les tensions sociales.

La combinaison d’un ralentissement économique mondial, d’une hausse des anticipations d’inflation, et d’un recul de la profitabilité des entreprises, devrait continuer à peser sur les marchés d’actions dans les mois à venir. La volatilité restera élevée, les investisseurs arbitrant entre actifs risqués et valeurs refuges. L’incertitude politique aux États-Unis — notamment sur la capacité de Donald Trump à concilier nationalisme économique et stabilité financière — constituera un facteur d’instabilité durable. Dans ce contexte, la reprise des marchés pourrait n’intervenir qu’à partir du second semestre 2026, après un cycle de réajustement des valorisations, de clarification des politiques économiques, et une meilleure visibilité sur les bénéfices des entreprises.

Si la rhétorique protectionniste obéissait avant tout à l’expression d’un rapport de force ponctuel et si l’administration américaine menait rapidement une négociation avec ses partenaires commerciaux (notamment la Chine et l’UE), les marchés pourraient rebondir plus vite que prévu. Un apaisement rapide des tensions commerciales, combiné à un soutien monétaire maintenu par la Fed, créerait un environnement plus favorable aux actions. Les valeurs technologiques pourraient être dopées par la nécessité, dans un contexte inflationniste, de générer des gains de productivité dont elles sont potentiellement porteuses.

Donald Trump peut-il gagner son pari économique ?

La décision de Donald Trump de majorer les droits de douane américains repose sur un pari, celui de la réindustrialisation de son pays, seule à même, à ses yeux, de procurer des salaires décents à sa population. Ce pari passe par la réorientation de la population, active vers l’industrie ainsi que par la mobilisation des capitaux en faveur de ce secteur d’activité. Plusieurs facteurs risquent néanmoins de contrarier le plan du Président américain : le manque d’actifs disponibles, leur faible niveau de compétences, les coûts élevés de production aggravés par l’inflation.

Une désindustrialisation aux causes multiples

Depuis les années 1990, les États-Unis ont connu une profonde recomposition de leur appareil productif. Le poids de l’industrie manufacturière dans le PIB et l’emploi n’a cessé de diminuer. En 1990, l’industrie représentait encore environ 16 % du PIB et plus de 17 millions d’emplois. En 2025, elle ne pèse plus que 10 à 11 % du PIB et les emplois industriels sont tombés à 12,9 millions, soit à peine 8 % de l’emploi total. Les États-Unis sont, avec la France et le Royaume-Uni, le pays ayant connu le plus fort mouvement de désindustrialisation. Celle-ci doit être néanmoins relativisée. La production industrielle américaine n’a pas baissé en volume. Elle a continué à croître jusqu’à la crise de 2008, puis a stagné. L’économie s’est tertiarisée avec l’essor des services à forte valeur ajoutée en particulier dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. La moindre intensité de main-d’œuvre dans l’industrie s’explique par la progression de la productivité du travail dans l’industrie. Les accords commerciaux, notamment l’ALENA (1994) puis l’adhésion de la Chine à l’OMC (2001), ont accéléré la concurrence mondiale. Les chaînes de valeur mondiales se sont développées, de nombreuses entreprises américaines ont transféré une partie de leur production en Chine, au Mexique ou ailleurs.

La désindustrialisation a touché plus durement certaines régions, notamment le Midwest (ancienne « Rust Belt ») : l’Ohio, la Pennsylvanie, le Michigan, ou encore l’Illinois ont perdu des dizaines de milliers d’emplois industriels. Ce phénomène a accentué les fractures territoriales et économiques.

Dès 2017, Donald Trump a engagé une politique commerciale protectionniste, avec des tarifs douaniers visant à protéger l’industrie américaine, notamment face à la Chine avec des résultats limités. Joe Biden a mis en œuvre une politique favorisant les investissements sur le territoire américain avec l’adoption notamment de l’Inflation Reduction Act (2022), axée sur la transition énergétique et les subventions à la production domestique, le CHIPS and Science Act (2022), visant à relancer la production de semi-conducteurs sur le sol américain. De son côté, l’Infrastructure Investment and Jobs Act (2021) avait comme objectif de renforcer les infrastructures logistiques et énergétiques.

Le retour en force du protectionnisme

Donald Trump a entamé son deuxième mandat en plaçant au cœur de sa stratégie économique l’augmentation des droits de douane. À la différence des mesures prises lors de son premier mandat, il a décidé de relever tous les tarifs douaniers applicables à tous les pays commerçant avec les États-Unis. Ce choix vise à empêcher des déplacements de production entre les différents pays pour échapper aux droits de douane. Le relèvement des droits vise également à contraindre les partenaires commerciaux à ouvrir plus largement leur marché aux produits américains.

Une politique inflationniste et défavorable à la croissance

La politique américaine est de nature inflationniste. Les droits de douane devraient aboutir à une augmentation des prix des produits importés. Cela aura des effets sur le pouvoir d’achat des ménages et sur les coûts de production. Avec l’éclatement des chaines de valeur, l’industrie américaine recourt à de nombreux bien intermédiaires importés en provenance en particulier du Canada et du Mexique. La lutte contre l’immigration illégale devrait également accroître les tensions inflationnistes avec un marché du travail proche du plein emploi. Une inflation plus importante pénalisera la compétitivité de l’économie américaine et pèsera sur ses exportations.

La politique économique du Président devrait restreindre la consommation, principal moteur de la croissance aux États-Unis. Le moral des Américains est déjà orienté à la baisse ce qui pourrait induire des changements de comportement dans les prochaines semaines avec une réduction de leurs achats. Aux États-Unis, l’évolution des cours boursiers a des conséquences sur la consommation et l’investissement. Avec la disparition de l’effet richesse que générait ces dernières années la hausse du cours des actions, les ménages pourraient, en effet, revoir leur niveau de consommation à la baisse. Les entreprises, de leur côté, pourraient diminuer leurs investissements, celles-ci se finançant majoritairement via les marchés financiers à la différence de leurs homologues européennes qui privilégient le crédit bancaire.

Une main-d’œuvre insuffisante et mal formée

La réindustrialisation des États-Unis bute sur des problèmes de main-d’œuvre. Le taux de chômage est faible, autour de 4 % de la population active. Certes, le taux d’emploi offre de marges de manœuvre. Le taux d’emploi s’élève à 71 % contre 79 % en Allemagne. Néanmoins, la proportion des handicapés (disabled) dans la population est élevée, 11 % des Américains en âge de travailler ont un handicap. Cette forte proportion est imputable en grande partie à la dépendance d’une partie de la population aux opiacées.

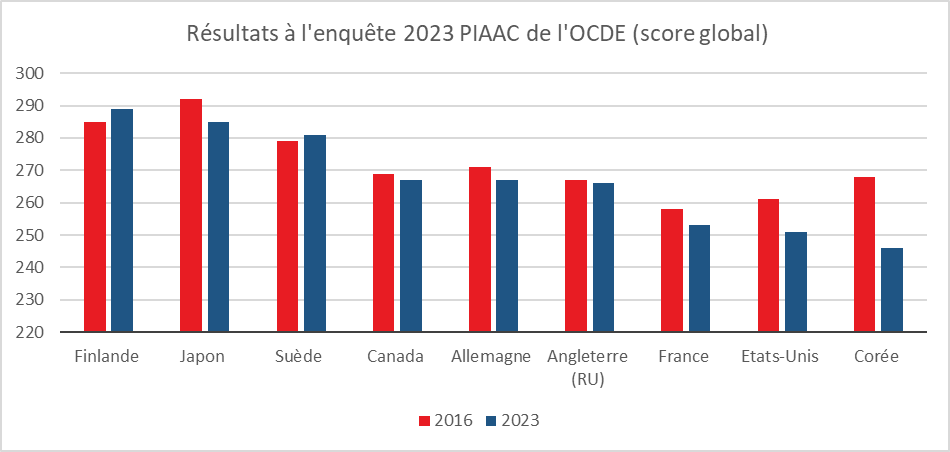

L’industrie nécessite des salariés bien formés ayant des compétences techniques importantes or le niveau des compétences des Américains est bas, comme le souligne l’enquête PIAAC de l’OCDE.

Cercle de l’Épargne – données OCDE

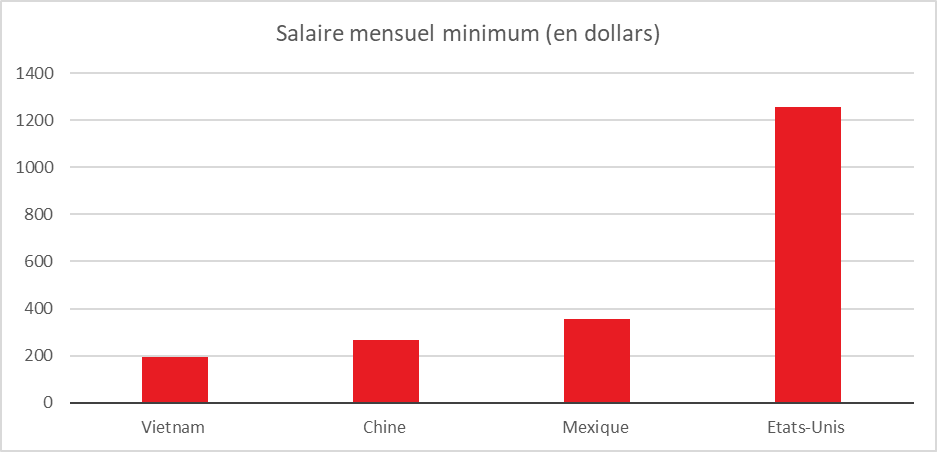

Les coûts de production sont aux États-Unis élevés limitant la réindustrialisation. Celle-ci ne peut passer que par un recours à l’automatisation ce qui conduira à un faible niveau de création d’emplois.

Cercle de l’Épargne – données Datastream

La réduction des fonds fédéraux alloués au Center For Disease Control (CDC), à l’Advanced Research Projects Agency – Energy (ARPA-E), l’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), à diverses universités (Columbia, John Hopkins) peuvent à terme entraver la recherche aux États-Unis qui constituait jusqu’à maintenant une de forces du pays. Le Président américain en décidant de suspendre le financement des études sur le changement climatique à l’Environmental Protection Agency (EPA) et en exerçant des pressions sur l’Office of Research Integrity (ORI) incite les chercheurs à émigrer.

Les droits de douane, les expulsions d’immigrés, la désorganisation des agences fédérales pèsent, aux États-Unis, sur la croissance avec une augmentation de l’inflation à court terme. À moyen ou long terme, une compensation ne peut intervenir qu’à condition de maintenir la compétitivité de l’économie américaine ce qui suppose une amélioration du niveau de formation des salariés et une augmentation du taux d’emploi. Les mesures prises à l’encontre de la recherche pourraient pénaliser, sur longue période, l’attractivité de l’économie américaine.