Le Coin de l’Economie – intelligence artificielle – productivité

L’intelligence artificielle à la conquête du monde ?

Les effets économiques de l’intelligence artificielle (IA) demeurent en grande partie inconnus ou incertains. Ils dépendent de la rentabilité des investissements coûteux engagés par les entreprises de haute technologie et du ruissellement des gains de productivité. Pour mesurer les conséquences de l’IA, il est essentiel de distinguer les producteurs des utilisateurs. Comme pour tout secteur émergent, les analyses sont susceptibles d’être remises en cause par des changements de modèle. Ainsi, la simple annonce de l’entreprise chinoise DeepSeek concernant la mise sur le marché d’un modèle de langage efficace et peu coûteux à développer et à entraîner, bien que finalement exagérée, a semé le trouble parmi les investisseurs.

Le 9 février, Emmanuel Macron a déclaré que 109 milliards d’euros seraient investis dans l’IA au cours des dix prochaines années. Cet engagement fait écho à celui de Donald Trump, qui a annoncé 600 milliards de dollars d’investissements dans ce domaine. Une véritable surenchère est engagée dans cette nouvelle bataille technologique, qui touche un grand nombre de secteurs, tant du côté des producteurs que des utilisateurs d’intelligence artificielle. Les entreprises qui produisent l’IA appartiennent principalement à deux secteurs d’activité : les services de télécommunication et les technologies de l’information. Tous les autres secteurs sont potentiellement des utilisateurs de l’IA, certains étant plus concernés que d’autres : l’énergie, la finance, la santé, les services collectifs (électricité, eau, gaz naturel) et l’industrie.

Depuis deux ans, les investissements se concentrent principalement sur les entreprises chargées de produire l’IA, ce qui est une tendance classique pour les technologies émergentes. Dans un second temps, ces investissements devraient se déplacer vers les entreprises utilisatrices, dans le cadre du déploiement de l’IA. Toutefois, par rapport aux précédentes disruptions technologiques, la diffusion de l’IA est relativement rapide. L’évolution du cours boursier des valeurs technologiques reflète assez finement l’engouement des investisseurs pour cette technologie. Ainsi, l’indice S&P 500 Technologies a plus que doublé entre 2020 et 2024, tandis que le cours des « Sept Magnifiques » (Alphabet, Amazon, Meta, Apple, Nvidia, Microsoft et Tesla) a été multiplié par deux entre 2022 et 2024.

La valorisation boursière de ces entreprises repose sur l’anticipation de bénéfices élevés liés à l’IA. Le ratio cours/bénéfices, ou PER (Price-Earnings Ratio), atteint ainsi 50 pour Nvidia, 170 pour Tesla, 33 pour Microsoft et 41 pour Amazon. Un PER normal dépend du secteur d’activité, du cycle économique et des conditions de marché. Pour les grandes entreprises matures, il se situe généralement entre 15 et 20. Un PER inférieur à 10 traduit souvent une entreprise sous-valorisée ou en difficulté, tandis qu’un PER supérieur à 25 est généralement observé pour des entreprises à forte croissance ou surévaluées.

Les entreprises liées à l’IA commencent à atteindre une zone de forte volatilité, où leurs valorisations sont très sensibles aux annonces des concurrents ou aux résultats inférieurs aux attentes. Compte tenu du développement récent de l’IA, de nouveaux acteurs ont encore la possibilité de s’imposer. Toutefois, l’IA repose sur l’exploitation de volumes massifs de données, ce qui confère un avantage stratégique aux grandes entreprises américaines des technologies de l’information et de la communication. L’annonce de DeepSeek a ainsi marqué un coup d’arrêt dans la valorisation des « Sept Magnifiques ». L’émergence d’un nouvel acteur dans le domaine des robots conversationnels a prouvé que le marché des producteurs pourrait être plus concurrentiel que prévu, redonnant potentiellement du pouvoir aux utilisateurs. Comme pour Internet, la crainte d’une captation de la rente par les producteurs au détriment des utilisateurs demeure, notamment si les gains de productivité promis ne sont pas au rendez-vous. Ces derniers sont en baisse constante depuis une dizaine d’années, malgré l’essor des activités numériques. Pour les producteurs d’IA, le risque d’une surconsommation de capitaux pour des résultats limités n’est pas à exclure. L’effet bulle, similaire à celui observé lors de l’essor d’Internet, pourrait entraîner un afflux de capitaux excessif et une mauvaise allocation des ressources.

Tout secteur émergent est soumis à des ajustements brutaux, dictés par un retour à la réalité, l’apparition d’acteurs plus agiles et moins coûteux, ainsi qu’une réévaluation des besoins des utilisateurs. Depuis le lancement de ChatGPT le 30 novembre 2022, l’IA est perçue comme une nouvelle terre promise… mais pourrait aussi conduire à des désillusions.

Le défi de la productivité pour la zone euro

La productivité est en recul depuis plusieurs années en zone euro mettant à mal la croissance économique d’autant plus que la population active stagne voire diminue en lien avec le vieillissement démographique. Sans restauration de la productivité, les Etats européens ne peuvent pas espérer améliorer le pouvoir d’achat de leur population et maintenir un niveau élevé de protection sociale. La restauration de la productivité passe par une augmentation de l’investissement et de l’effort d’innovation.

La productivité décline, en Allemagne, depuis 2018. Elle a reculé fortement en France entre 2019 et 2022 avant de se redresser légèrement. Elle stagne en Italie depuis 2012 et en Espagne, depuis 2016. Pour l’ensemble de la zone euro, la productivité est étale depuis cinq ans. Depuis 2010, elle a progressé de moins de 5 %. En un quart de siècle, la productivité par tête s’est accru de 40 % aux Etats-Unis, contre moins de 20 % en zone euro.

Si la productivité du travail continue à stagner en zone euro, la croissance ne pourra résulter que de l’augmentation du taux d’emploi sachant que la population active augmente faiblement dans l’ensemble de la zone euro et recule dans un certain nombre d’Etats (Italie, Allemagne). Le taux d’emploi peut potentiellement augmenter en Espagne, en Italie ou en France où il est en 2024 inférieur à 70 %. En revanche, en Allemagne, les marges de manœuvre sont faibles en la matière, ce taux étant déjà de 78 %. En France comme en Italie, le taux d’emploi pourrait progresser chez les plus de 55 ans. En Espagne et en Italie, il pourrait également augmenter pour les 16/25 ans. L’autre possibilité pour compenser le manque de productivité afin de conserver un minimum de croissance serait de recourir à l’immigration. L’immigration nette annuelle s’élève, pour la zone euro, à un million de personnes en 2024, l’Allemagne captant la moitié des nouveaux immigrés. Le recours à l’immigration suscite une opposition croissante des populations résidentes. En Allemagne comme en France, les flux sont orientés à la baisse. L’autre moyen serait d’augmenter le nombre d’heures de travail des actifs en réduisant le nombre de jours de congés ou en augmentant la durée de travail. De telles mesures rencontrent l’hostilité des syndicats.

A défaut de compter sur l’augmentation de la population en emploi, les Etats doivent mettre en œuvre des politiques permettant la réalisation de gains de productivité. Celle-ci est en partie dépendante du niveau de l’investissement. C » dernier tend à décliner en Europe, surtout depuis 2022 avec la hausse des taux d’intérêt et le ralentissement de la croissance. Le taux d’investissement des entreprises non-financières s’élevait à 11 % du PIB en Allemagne en 2024 et à 11,5 % en France. Ce taux est de 10,4 % en Italie, de 11,8 % en Espagne et en moyenne pour la zone euro à 11,7 %

L’investissement dans les technologies de l’information et de la communication (TIC) demeure faible, deux à trois fois moins qu’aux Etats-Unis. L’effort en matière s’élève à 3,8 % du PIB en France et à 1,2 % en Allemagne. En France, ce taux est plus élevé en raison de la prise en compte des dépenses en logiciels. Retraité, il est proche de celui de l’Allemagne. En Espagne et en Italie, le ratio est voisin de deux fois de PIB.

la France des dépenses de fabrication des logiciels dans les entreprises. L’effort dans les TIC stagne en Europe quand il augmente aux Etats-Unis ou en Chine en raison des dépenses d’investissement réalisés dans l’intelligence artificielle. Plus globalement, depuis la fin des années 2010, les dépenses de R&D des entreprises arrêtent de croître voire diminuent en Allemagne, en France, en Italie et dans l’ensemble de la zone euro. Elles ne progressent qu’en Espagne, mais elles y sont très faibles.

L’Europe est confrontée à une inquiétante baisse du niveau de formation des jeunes et de compétences de la population active.

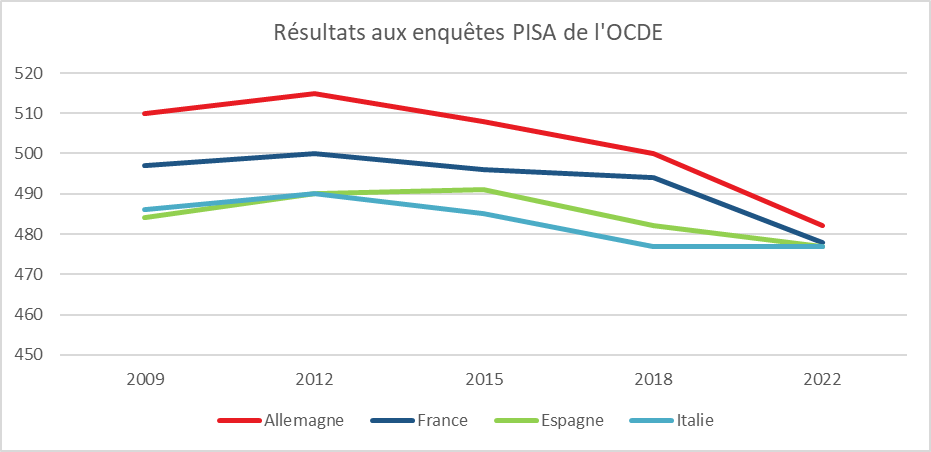

Le niveau des élèves, mesuré par l’OCDE avec son enquête PISA est en forte baisse en Europe depuis 2020. La France est un des pays les plus concernés par ce recul.

Cercle de l’Epargne – données OCDE

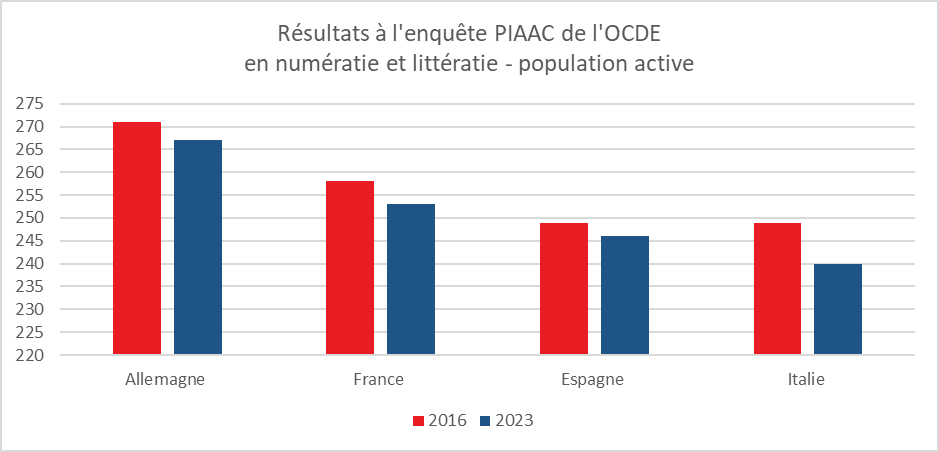

Le niveau de formation des adultes est également en retraite. Or, logiquement il devrait augmenter par le jeu de l’effet Noria (les anciennes générations moins bien formées cédant la place à des nouvelles générations ayant un niveau d’études potentiellement plus élevé.

Cercle de l’Epargne – données OCDE

En Europe, le poids de l’industrie dans le PIB recule. Or, ce secteur est le principal pourvoyeur de gains de productivité. Plus une économie se tertiarise, moins elle est à même à dégager des gains de productivité. En outre, ce sont les activités de services à la personne qui connaissent la plus forte croissance ; or ces derniers sont les moins susceptibles de générer des gains de productivité. La valeur ajoutée de l’industrie manufacturière est passé de 2012 à 2024 de 10 à 9 % du PIB en France, de 12 à 11 % en Espagne, de 14,5 à 14 % en Italie et de 20 à 19 % en Allemagne. Dans ce dernier pays, le recul est récente mais rapide. Il s’est, en effet amorcé à compter de 2022 avec le déclenchement de la guerre en Ukraine et la remise en cause de ‘l’approvisionnement en gaz russe.

Un redressement de la productivité du travail, par rapport à sa tendance depuis la fin des années 2010, nécessite un redressement du taux d’investissement des entreprises, ou du taux d’investissement des entreprises en nouvelles technologies, ou des dépenses de Recherche-Développement des entreprises, ou des compétences des jeunes et des adultes, ou du poids de l’industrie manufacturière dans le PIB.