Le Coin des tendances

Les atouts de la démocratie libérale de marché

Dix ans après la survenue de la crise de 2008, les tensions sociales s’aiguisent dans de nombreux pays. Les inégalités sociales sont de plus en plus durement ressenties. Des pays différents comme le Chili, la Bolivie, le Liban et la France sont confrontés à des mouvements sociaux relativement violents. Cette montée des revendications sociales intervient dans un contexte de transition écologique qui impose des changements assez brutaux dans les priorités et dans l’allocation des ressources.

La montée des inégalités serait pour certains économistes, tel Thomas Piketty, la conséquence d’une maximisation des intérêts des propriétaires (actionnaires, propriétaires fonciers, etc.). Ce travers n’est pas l’exclusivité du capitalisme dit libéral. La Chine avec son capitalisme étatique est confrontée au même problème. Depuis 1990, les inégalités ont progressé au sein de l’OCDE et en Chine. Les 1 % les plus riches disposent de 15 % du revenu national au sein des pays de l’OCDE en 2015 contre 12 % en 1990. En Chine, les ratios respectifs sont de 14 et 8 %. Depuis la crise, les niveaux de vie évoluent peu. En Italie, le PIB par habitant est, en 2018, inférieur de 10 % à celui de 2008 et est proche de celui de 1999. En France, celui du premier quintile a baissé. Sans la redistribution sociale, il y aurait détérioration du pouvoir d’achat. Les prestations sociales représentent en France plus de 50 % des revenus pour les 10 % les plus modestes. Ce taux est de 40 % pour les 20 % les plus modestes. Depuis une dizaine d’années, l’illusion monétaire a disparu. Une partie des gains de pouvoir d’achat sont liés à la baisse des prix des produits manufacturés et de certains services comme la téléphonie. Ces gains ne sont pas perceptibles aisément à la différence d’une augmentation du salaire net. Par ailleurs, l’augmentation du prix du logement au sens large (en prenant en compte les travaux, peinture, plomberie, etc.) réduit à néant les gains précédents.

L’exaspération de la population s’explique également par le caractère de plus en plus contradictoire des messages qu’elle reçoit. Autrefois, le nombre d’émetteurs d’information était assez réduit. Aujourd’hui, il est quasi infini. Les pouvoirs publics pour occuper l’espace médiatique multiplient les annonces sans se préoccuper de leur cohérence, de leur impact et parfois de leur application. Twitter ne permet guère d’installer une ligne politique, et pourtant ce canal d’information est celui qui est de plus en plus utilisé par les autorités publiques. Il n’est pas étonnant que si les populations sont assez sensibles à la question de la transition énergétique, elles se révèlent opposées à l’augmentation des taxes écologiques. L’inflation verbale est une source d’anxiété et de perplexité. Il en résulte un bruit de fond qui rend inaudible tout message. Ainsi, depuis 1993, tous les gouvernements ont affirmé que leur réforme des retraites assurerait la pérennité du système. Lors de chaque mandature, un plan de réduction des impôts est avancé n’empêchant pas in fine la hausse des prélèvements. La dépendance est depuis au moins quinze ans une priorité nécessitant une grande loi et des moyens de financement adaptés. Pour autant, le règlement de cette question est reporté de quinquennat en quinquennat. L’inflation verbale s’accompagne d’une inflation législative et réglementaire. Les modifications incessantes de la loi conduit à l’insécurité juridique et à la paralysie. Les citoyens ont de plus en plus l’impression d’être embarqués sur un bateau ivre avec un pilote qui est à des milliers de kilomètres d’eux. Faut-il consommer ou épargner ? Hier, il fallait acheter une voiture diesel ; aujourd’hui place à la voiture électrique qui a toutes les chances d’être obsolètes l’année prochaine… Je dois recycler les produits mais si le consommateur n’achète plus, il risque de détruire des emplois. Il faut consommer bio et plus light. Il faut favoriser les produits locaux mais les fruits vendus au supermarché viennent de l’étranger.

Dans ce contexte, certains estiment que le système capitaliste et démocratique est inefficient à résoudre les défis de ce début du XXIe siècle. Les jeunes générations prêteraient moins d’attention à l’exercice du pouvoir considérant que, quelle que soit sa forme, il ne sert pas les intérêts de la population. Pour autant, l’économie libérale de marché offre de réels atouts trop souvent méconnus et inexploités.

L’économie de marché repose sur un système de fixation de prix déconcentré. C’est la confrontation de l’offre et de la demande qui permet d’établir un prix d’équilibre en temps réel. Logiquement, cela empêche la constitution de position de rentes qui sont nuisibles à la bonne allocation des ressources. L’URSS fonctionnait selon des règles totalement différentes à travers le Gosplan qui déterminait les montants produits et leurs prix de manière centralisée. Il en résultait tout à la fois des gaspillages et de la pénurie. Le système capitaliste souffre certainement d’une insuffisance de concurrence. La mondialisation comme la réglementation concourent à une concentration sans nul doute excessive. L’industrie de l’automobile, la grande distribution, l’aéronautique, le secteur de la finance, celui des technologies de l’information, etc. sont confrontés à une réduction du nombre d’acteurs.

À travers des signaux clairs et stables en matière de prix, les pouvoirs publics pourraient orienter plus efficacement les comportements des entreprises. La fixation d’un prix d’émission du carbone cohérent avec la nécessaire transition écologique comme le propose l’économiste, Christian Gollier (Le climat après la fin du mois, 2019, PUF) permettrait d’accélérer la réalisation des investissements nécessaires. La concurrence est en économie de marché un multiplicateur d’énergie, d’initiative et d’innovations. Dans l’économie planifiée, la ligne de transmission est verticale, en économie décentralisée, elle est horizontale. L’erreur n’est pas fatale pour cette dernière car elle peut être instantanément corrigée par d’autres acteurs qui auront choisi une autre voie. L’histoire de la construction de l’EPR à Flamanville démontre bien les conséquences d’un système très centralisé qu’est EDF. Au Texas aux États-Unis, les autorités ont préféré abandonner la construction de centrales nucléaires de nouvelles générations et opter pour la multiplication d’initiatives dans le domaine des énergies renouvelables.

L’économie de marché associée à la démocratie repose également sur la notion du contrat et de son respect dans le cadre d’un état de droit faisant l’objet d’un consensus. Le système de contrats est un élément clef dans la primauté du capitalisme libéral sous réserve qu’il ne soit pas la simple traduction d’un rapport de force. Le contrat est fondé sur la règle du donnant/donnant et garantit logiquement une certaine forme de stabilité. Il permet d’organiser des échanges sur la durée et donc de prévoir les règles d’amortissement et de rentabilité.

La force de la démocratie est logiquement de créer du consensus. Depuis plusieurs années, cette capacité semble être remise en cause. La succession des crises, la montée des inégalités réelles ou ressenties et le sentiment de l’impuissance publique ont affaibli la légitimité des démocraties libérales. Pour autant, elles conservent des atouts indéniables avec en premier lieu, la liberté. La libre initiative constitue une force, surtout en période de mutations. Donner la possibilité aux citoyens de trouver des solutions aux défis à relever est une force que les dictatures se privent. Les pesanteurs administratives et la concentration au sommet du pouvoir de décision ont érodé cette faculté. Une moindre présence médiatique du pouvoir, une attrition législative, une plus grande responsabilisation des acteurs locaux, entreprises, collectivités locales, partenaires sociaux, pourraient sans nul doute revigorer la démocratie libérale afin qu’elle puisse relever les deux grands défis de ce siècle : la transition énergétique et le vieillissement de la population.

L’obésité, un défi sanitaire et économique

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde souffrent d’obésité. En 2030, plus de 3,3 milliards de personnes pourraient être concernées. Dans 34 des 36 États membres de l’OCDE, plus de la moitié de la population est en situation de surpoids en 2019. La proportion d’adultes présentant une surcharge pondérale sévère dans les pays de l’OCDE est passée de 21 %, en 2010, à 24 % en 2016, soit 50 millions d’obèses supplémentaires.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, l’obésité est d’autant plus dangereuse qu’elle frappe les personnes dès l’enfance. Les conséquences sont d’ordre sanitaire mais aussi scolaire. Les enfants obèses accumulent le plus d’absence, sont moins enclins à poursuivre leurs études dans le supérieur. Ils connaissent un taux d’échec plus important et un taux de décrochage (enfants abandonnant l’école) plus élevé que la moyenne. Ils sont confrontés à d’importants problèmes psychologiques. Ils ont aussi trois fois plus de risques d’être victimes de harcèlement scolaire, ce qui n’est pas sans lien avec leurs problèmes scolaires. La difficulté est marquée pour les garçons qui sont de plus en plus jugés par leurs pairs sur leurs résultats en sport et sur la capacité à s’imposer en société.

L’obésité, un marqueur social

Dans les 28 pays de l’Union européenne, les personnes aux revenus modestes ont une probabilité d’être obèses supérieure à celle des personnes aisées, de 90 % chez les femmes et 50 % chez les hommes, ce qui fait de l’obésité un marqueur d’inégalités. Les personnes souffrant d’une maladie chronique liée à l’obésité, sinon plusieurs, voient leurs chances d’avoir un emploi l’année suivante réduites de 8 %.

Un impact négatif sur la santé important

Les adultes obèses, quant à eux, s’exposent à un risque accru de développer une maladie chronique, comme le diabète, et de mourir prématurément. Leur absentéisme est plus élevé tout comme leur consommation de psychotropes. Les personnes obèses ont une probabilité d’être absentes jusqu’à 3,4, selon l’OCDE, plus importante que la moyenne de la population active.

Les pays de l’OCDE consacrent 8,4 % de leur budget de santé au traitement des maladies associées à l’obésité. Cela équivaut à près de 311 milliards de dollars soit 209 dollars par habitant et par an. L’obésité est responsable de 70 % de l’ensemble des dépenses engagées pour soigner le diabète, 23 % dans le cas des maladies cardiovasculaires et de 9 % en ce qui concerne le cancer.

Les préconisations de l’OCDE

L’OCDE préconise un meilleur étiquetage des produits alimentaires en magasin et un encadrement accru des messages publicitaires faisant la promotion, auprès des enfants, d’aliments nocifs pour la santé. Les initiatives de portée universelle, comme l’affichage d’informations nutritionnelles sur les emballages et les menus ou les campagnes dans les médias, généreraient quant à elles un gain évalué entre 51 000 et 115 000 années de vie dans les 36 pays étudiés, par an d’ici 2050.

Le développement de la prévention en agissant sur les comportements alimentaires constitue aux yeux des experts de l’OCDE un investissement rentable. Chaque dollar investi dans la prévention de l’obésité amènerait jusqu’à six dollars de retombées économiques. La réduction de 20 % la teneur en calories des aliments trop riches, comme les chips et les confiseries, pourrait éviter chaque année plus d’un million de cas de maladies chroniques, et notamment de maladies cardiaques. La diversification des repas, la consommation accrue de légumes et de fruits, la limitation des plats préparés, la réduction de la consommation du sel et sucre constituent des priorités pour endiguer l’essor de l’obésité. La pratique du sport et la limitation de l’accès aux écrans sont également des voies importantes pour limiter les risques de surpoids.

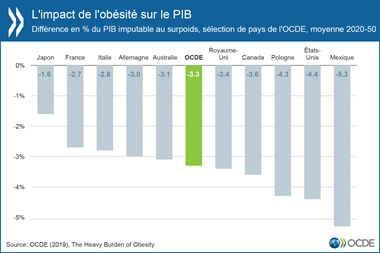

Le coût économique de l’obésité est évalué à 3,3 % du PIB pour l’ensemble de l’OCDE. La France est avec le Japon le pays où l’impact est parmi le plus faible, 2,7 % du PIB, loin derrière les États-Unis (4,4 % du PIB).

La France, 20 % de la population concernée

En France, un adulte sur cinq est obèse. Chez nous comme dans les autres pays de l’OCDE, les problèmes de surpoids sont un marqueur social. Ils se rencontrent essentiellement parmi les catégories sociales modestes, dans les banlieues des grandes agglomérations et en milieu rural.

La perte d’espérance de vie liée à la surcharge pondérale est de 2,3 ans. Le surpoids obérerait le PIB national de 2,7 points. Depuis une dizaine d’années, à travers des taxes et des messages ciblés, les autorités françaises ont engagé des actions de lutte contre l’obésité. Le quatrième programme national nutrition santé lancé le 20 septembre 2019 s’est donné pour objectif de réduire de 15 % la prévalence de l’obésité chez l’adulte et de 20 % chez l’enfant d’ici 2023.

En France, le surpoids est responsable de 4,9 % des dépenses de santé. 2,8 milliards d’euros en soins de ville et 3,7 milliards d’euros à l’hôpital sont dédiés à l’obésité chaque année. Il génère une perte d’emploi, du fait des arrêts maladie et des invalidités, évaluée à 671 000 emplois à plein temps.

La France a longtemps été épargnée par le problème de l’obésité. Avec la déstructuration des familles, l’allongement des distances travail/domicile, le recours croissant aux plats préparés et à la restauration rapide, la proportion de personnes en surpoids augmente assez rapidement. La tradition gastronomique française constituait tout à la fois un garde-fou comme les mauvaises pratiques et un frein à l’engagement de programmes de réduction des apports caloriques la spécificité française pourrait disparaître d’ici le milieu du siècle. Le sujet de l’obésité n’était pas jusqu’à une date récente une priorité. Depuis une dizaine d’années, des campagnes ont été néanmoins lancées afin de sensibiliser l’opinion sur cette question. L’étiquetage sur les produits alimentaires commence à évoluer afin de mentionner les apports calorifiques.

Quand le bio fait le bonheur des consommateurs et des distributeurs !

En 2018, 71 % des Français ont déclaré avoir consommé des produits biologiques au moins une fois par mois selon une enquête réalisée par l’Agence Bio. 12 % indiquent manger tous les jours des produits biologiques. La consommation de ces produits est plus élevée dans les régions à dominante urbaine et fort pouvoir d’achat comme l’Île-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes ou Provence-Alpes-Côte d’Azur. En revanche, elle est plus faible dans les Hauts-de-France, en Bourgogne-Franche- Comté et dans le Grand Est.

56 % des Français affirment acheter des produits bio depuis 5 ans, 19 % entre 6 et 19 ans et 8 % depuis au moins 20 ans. 17 % se sont convertis aux produits bios en 2018.

Les acheteurs de produits bio sont très circonspects par rapport aux affichages. Ils sont 51 % à douter de l’origine des produits proposés. 63 % estiment que la réglementation est insuffisante pour garantir le caractère réellement naturel des produits. Dans la même proportion, ils considèrent que les contrôles sont inefficaces pour lutter contre les fraudes en matière de produits alimentaires.

L’objectif numéro un en matière de consommation de produits bio est la santé. Ce souhait recueille l’assentiment de 69 %des personnes interrogées. Parmi les autres raisons suivent le goût (58 %) et la préservation de l’environnement (56 %). Les Français ne consommant pas de produits bio justifient leur choix par le prix trop élevé (84 %) et le doute sur la qualité réelle des produits (62 %). 37 % des consommateurs ne prennent pas de produits biologiques par réflexe. Ils n’entendent pas changer leurs habitudes.

Les grandes surfaces ont capté une grande partie du marché du bio. 81 % des consommateurs y achètent leurs produits bio. 31 % se rendent dans des boutiques spécialisées et 31 % sur les stands bios des marchés.

En 2016, en France, selon l’INSEE, parmi les 57 000 magasins alimentaires « de proximité » 970 sont spécialisés dans la vente de produits bio. Ces derniers représentent 3,5 % des magasins et 2,5 % de la surface de vente. 76 % ont moins de 10 ans, contre 64 % pour les magasins non bio.

La distribution de produits biologiques s’organise de plus en plus autour de groupes. Une quinzaine d’enseignes se partage le marché. Parmi les indépendants, se trouvent les pionniers de la vente bio datant des années 70 (La Vie Claire, L’eau vive). Ils ont été rejoints par des groupes d’enseignes spécialisées nés dans les années 80 et 90 (Satoriz, Biocoop, Biomonde). Depuis les années 2000 plusieurs autres groupes se sont constitués (Bio C Bon, Natureo). Figurent également des enseignes rachetées par des groupes de la grande distribution (Naturalia) ou des enseignes plus récentes développées par les groupes eux-mêmes (Carrefour Bio).

Les distributeurs spécialistes du bio sont fréquemment organisés en réseaux d’enseignes, 54 % contre 39 % seulement pour les petites et moyennes surfaces généralistes et les autres spécialistes non bio. 18 % des magasins bio adhèrent à un groupement contre 6 % des autres magasins. En revanche, le modèle du commerce intégré et celui de la franchise sont aussi fréquents parmi les magasins bio que les magasins non bio (environ respectivement 18 % et 11 % des magasins).

La grande distribution qui se caractérise par sa forte concentration en France s’est intéressée depuis quelques années aux produits bio. Les établissements Leclerc ont développé Bio village, Carrefour a lancé Carrefour Bio et a racheté Greenweez (e-commerce bio) en 2016, puis So.Bio en 2018. Auchan a lancé Auchan Bio. Monoprix (groupe Casino) a racheté Naturalia dès 2008. Enfin, Intermarché ou encore Système U misent sur des initiatives locales. Intermarché a également pris une participation minoritaire au capital des Comptoirs de la bio.

Les magasins spécialistes du bio sont présents sur l’ensemble du territoire français, avec cependant de fortes disparités territoriales. Ils sont davantage implantés en Bretagne et dans les Pays de la Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes et dans certains départements d’Occitanie, en Alsace, ainsi qu’à Paris et dans sa banlieue sud et ouest. Cette implantation coïncide en partie avec les territoires où la culture de produits biologiques ainsi que la consommation sont plus développées. Les magasins bio sont ainsi plus souvent situés dans les grandes villes que leurs homologues non bio. 83 % d’entre eux sont implantés dans des pôles urbains, dont 71 % dans des grands pôles. Ces proportions sont respectivement de 71 % et 62 % pour les magasins non bio.

En 2016, les magasins bio dégagent en moyenne 262 000 euros

de chiffre d’affaires par salarié. C’est moins que les supermarchés (408 000

euros), mais plus que les supérettes et les autres magasins non bio (193 000

euros). Un salarié génère plus de valeur ajoutée dans un magasin bio, 54 000

euros en moyenne contre 42 000 euros pour les supérettes et supermarchés. Le

taux de marge commerciale y est également supérieur, 32 % en moyenne pour

un magasin bio, contre 29 % pour une supérette et 19 % pour un

supermarché. Cette rentabilité plus importante explique l’essor actuel de ces

magasins dont les produits sont proposés à des tarifs supérieurs à ceux des

produits non bio.

L’e-exclusion, une menace bien réelle

Pour payer ses impôts, réaliser certaines démarches administratives, commander un billet de train ou d’avion, réserver un spectacle ou une séance de cinéma, le recours à Internet est de plus en plus indispensable voire incontournable. En France, une partie de la population, en particulier parmi les plus de 75 ans, est menacée d’exclusion par incapacité d’utiliser Internet que ce soit en recourant à un ordinateur ou en utilisant un téléphone intelligent.

La lutte contre l’illectronisme devient ainsi un enjeu de politique publique comparable à celle contre l’illettrisme. Elle ne concerne pas exclusivement les seniors. Il apparaît que pour éviter à une exclusion numérique à la retraite, il convient d’agir en amont. Une faible utilisation durant la vie active de moyens informatique expose à une incapacité à utiliser les moyens de communication électronique après 65 ans. Les maladies mentales comme Alzheimer accentuent évidemment ce problème.

En 2019, 12 % des individus de 15 ans ou plus résidant en France hors Mayotte ne disposent d’aucun accès à Internet depuis leur domicile, quel que soit le type d’appareil (ordinateur, tablette, téléphone portable) et de connexion. Ce taux a baissé de 21 points depuis 2009 mais des écarts importants entre les différentes catégories de la population subsistent. Ainsi, 53 % des 75 ans ou plus n’ont pas accès à Internet, comme 34 % des personnes sans diplôme ou titulaires d’un certificat d’études primaires (CEP) et 16 % des plus modestes (vivant dans un ménage du 1er quintile de niveau de vie). À l’opposé, seuls 2 % des 15-29 ans ne sont pas équipés, comme 3 % des diplômés du supérieur et 4 % des personnes vivant dans un ménage du dernier quintile de niveau de vie. 19 % des Français déclarent ne pas s’équiper par choix. Pour 15 %, la volonté de protéger sa vie privée (15 %) ou le fait de disposer d’un accès hors du domicile (6 %) sont les arguments mis en avant pour leur choix.

En 2019, 15 % de la population n’a pas utilisé Internet dans l’année écoulée. À l’opposé, 71 % de la population est utilisatrice quotidienne ou presque. La progression en dix ans est de 24 points. Le taux d’usage quotidien est passé de 5 à 19 %, entre 2009 et 2019 chez les 75 ans. L’écart d’usage entre ces derniers et les moins de 30 ans n’est plus de de 41 points contre 66 points il y a dix ans. L’écart entre les diplômés du supérieur et les non-diplômés est de 24 points contre 63 points en 2009, celui entre les cadres et les ouvriers est passé de 49 à 14 points. Toutefois, le non-usage d’Internet reste socialement très clivé en 2019. Malgré tout 64 % des 75 ans ou plus et 41 % des personnes sans diplôme ne se sont pas connectées au cours de l’année. Le diplôme explique en grande partie le non-usage plus que le niveau de revenus.

38 % des usagers français apparaissent manquer d’au moins une compétence dans les quatre domaines que sont la recherche d’information, la communication, l’utilisation de logiciels et la résolution de problèmes (accéder à son compte bancaire, télécharger des dossiers). Le défaut de compétence le plus répandu concerne l’usage de logiciel (35 %) devant la recherche d’information (11 %), la résolution de problèmes (8 %) et la communication (7 %).

L’absence de compétences numériques concerne 2 % des usagers d’Internet. Si l’on ajoute les non-usagers, 17 % de la population se trouve en situation d’illectronisme. Le profil des personnes concernées reflète largement celui du non-usage : les plus concernées sont les personnes âgées, peu diplômées, au niveau de vie modeste, vivant seules ou en couple sans enfant, inactives ou vivant dans les DOM (hors Mayotte).

24 % de la population apparaît être incapable à accéder à de l’information sur Internet. 9 % se sentent réellement incompétents bien qu’usagers d’Internet, tandis que 15 % sont non-usagers. Parmi les usagers d’Internet, 33 % n’ont ainsi pas été en mesure de se renseigner sur des produits et services et 49 % de rechercher des informations administratives. La dématérialisation de l’administration accroît le risque de non-recours à des prestations ou de perte de droits.

L’usage des mails est devenu quotidien mais cela pose un problème à 21 % de la population. Parmi les usagers d’Internet, 14 % n’ont ni envoyé ni lu de courriels et 54 % n’ont pas communiqué via les réseaux sociaux (qu’ils soient personnels ou professionnels).

L’accès aux annonces d’emploi suppose l’utilisation de logiciels, comme les traitements de texte et les PDF. La rédaction d’un curriculum-vitae et d’une lettre de motivation suppose le recours à un logiciel adapté. 35 % des usagers d’Internet déclarent ne pas avoir les compétences suffisantes en la matière. Parmi les usagers d’Internet dans l’année, 8 % n’ont pas effectué de tâche informatique simple, comme déplacer un fichier, installer un programme ou consulter son compte en banque.

Les raisons de l’absence d’équipement à domicile sont variables : le manque de compétence (41 %), le coût du matériel (32 %) ou de l’abonnement (27 %) sont les plus citées, loin devant l’absence d’offre haut-débit (5 %). Mais cette dernière raison clive vraiment le territoire : elle est citée par 13 % des non équipés des communes rurales contre moins de 2 % dans les unités urbaines de plus de 100 000 habitants. Si 79 % des connexions filaires sont en haut-débit, ce n’est le cas que de 69 % dans les communes rurales (où on trouve 16 % de bas débit) contre plus de 80 % dans les unités urbaines de 10 000 habitants ou plus et 87 % en agglomération parisienne (où seules 5 % sont en bas-débit).

La France, un niveau de compétence digital moyen au niveau européen

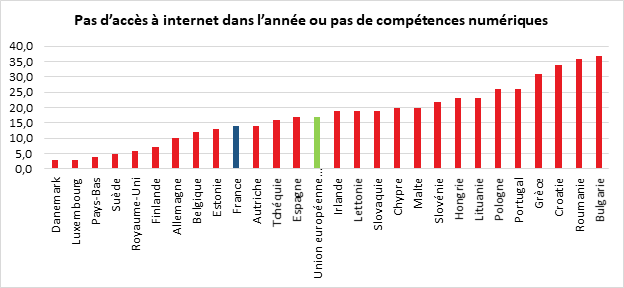

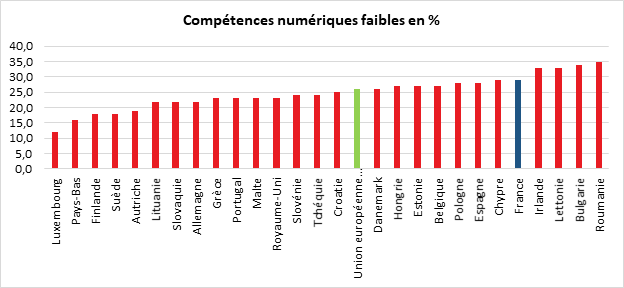

En France, en 2017, 43 % des individus de 16 à 74 ans (tranche d’âge commune à toutes les enquêtes européennes) avaient un score global de capacité numérique nul ou faible, ce qui place le pays dans la moyenne de l’Union européenne. Le Luxembourg et Pays-Bas sont en tête (entre 15 % et 20 % de non-usage et de compétences faibles ou nulles), alors que la Roumanie et la Bulgarie sont en bas du classement, en raison de la faible proportion d’usagers (63 % en Bulgarie et 64 % en Roumanie).

Le développement des services administratifs en ligne, la disparition d’un certain nombre de services (agences de voyages, agences bancaires, bureaux de poste, etc.) est une source d’exclusion pour une partie de la population. En matière de santé, les résultats d’analyse sont de plus en plus communiqués par Internet en recourant à des codes. La dématérialisation des documents bancaires n’est pas sans conséquence pour les personnes âgées qui sont perdues dans la tenue de leurs comptes. L’ouverture de bureaux dans les communes permettant aux personnes n’utilisant pas Internet d’y accéder ne résout qu’en partie les problèmes. En effet, en ce qui concerne non seulement les problèmes administratifs ou fiscaux mais aussi les questions relatives à la santé, il n’est pas naturel de passer par un intermédiaire pour obtenir des informations d’ordre privé. Les personnes en handicap physique ou mental peuvent être également en situation d’incapacité d’accéder à des services dont elles ont besoin. Dans les prochaines années, cette question d’illectronisme devrait s’amplifier avec la montée en puissance des services en ligne et la multiplication des objets connectés.