Le Coin des tendances

La population domienne moins heureuse que le reste de la population

Les départements d’outre-mer peuvent faire rêver avec leurs eaux chaudes et leur nature préservée. Pour autant, selon une récente étude de l’INSEE, leurs habitants seraient moins heureux que ceux résidant en métropole. La cherté de la vie, les problèmes de transports, le fort taux de chômage sont des explications possibles à cet état d’esprit.

Cercle de l’Épargne – données INSEE

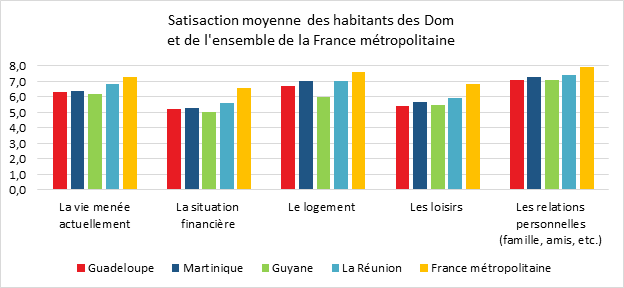

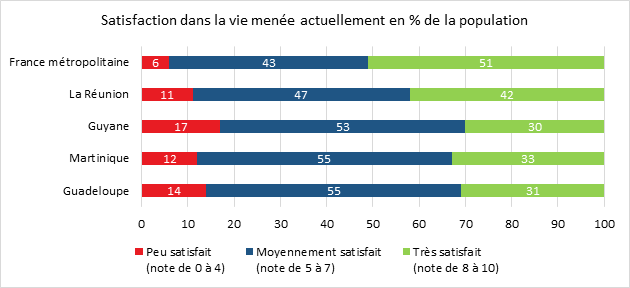

Les habitants de La Réunion expriment un degré de satisfaction plus proche de leurs concitoyens métropolitains (note moyenne de 6,8 contre 7,3 sur 10). En revanche, en Guyane, les habitants sont en moyenne les moins satisfaits de la vie qu’ils mènent actuellement (6,2). En Guadeloupe et en Martinique, les notes sont respectivement de 6,3 et 6,4. À La Réunion, moins de personnes se déclarent peu satisfaites : 11 % des habitants attribuent une note de satisfaction dans la vie inférieure à 5. C’est un peu moins que les Martiniquais (12 %), les Guadeloupéens (14 %) et surtout les Guyanais (17 %), mais près de deux fois plus que les métropolitains (6 %).

Cercle de l’Épargne – données INSEE

Dans les DOM comme en métropole, la situation financière des individus est la composante majeure et la plus discriminante de la satisfaction ressentie dans la vie. Les personnes estimant leur situation financière peu satisfaisante déclarent une note moyenne de satisfaction autour de 5, 4,8 en Guadeloupe et Guyane, de 5,1 en Martinique ainsi qu’à La Réunion et de 5,3 en métropole. Inversement, les personnes très satisfaites de leur situation financière évaluent leur satisfaction moyenne dans la vie au-delà de 8, avec respectivement 8,2 en Martinique, Guyane et métropole, jusqu’à 8,4 en Guadeloupe et 8,5 à La Réunion.

La spécificité des DOM provient de la forte proportion de personnes peu satisfaites de leur situation financière. Elle est de 26 % à La Réunion, 30 % en Martinique, 33 % en Guadeloupe et de 37 % en Guyane, contre seulement 12 % en métropole. Cette spécificité est en lien avec un taux de pauvreté bien plus élevé qu’en métropole. La pauvreté monétaire touche un tiers de la population en Guadeloupe et en Martinique, quatre personnes sur dix à La Réunion, une sur deux en Guyane, soit plus de trois fois le niveau métropolitain. De ce fait, plus d’une personne sur deux déclare éprouver des difficultés à couvrir ses dépenses en Guyane, Martinique et Guadeloupe. Elles sont quatre sur dix à La Réunion et moins d’une sur six en métropole.

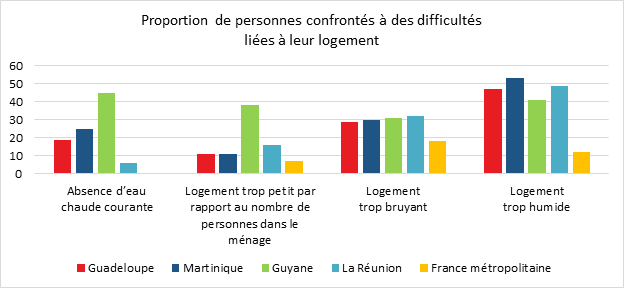

Le logement constitue un élément majeur du cadre de vie, tant par son confort et sa surface que par son environnement immédiat ou sa localisation. 10 % des habitants sont peu satisfaits de leur logement en Martinique, 12 % à La Réunion, 14 % en Guadeloupe et jusqu’à 25 % en Guyane, tandis qu’ils ne sont que 4 % en métropole.

Cercle de l’Épargne – données INSEE

La part des Domiens peu satisfaits de leurs loisirs varie d’un quart à La Réunion et en Martinique à un tiers en Guadeloupe et en Guyane, soit deux à deux fois et demie plus qu’en métropole.

Les relations personnelles jouent un rôle également important dans le ressenti du bonheur. En la matière, les Domiens se distinguent peu des métropolitains. La note de satisfaction varie de 7,1 à 7,4 dans les DOM, contre 7,9 en métropole. Moins d’une personne sur dix se déclare peu satisfaite de ses relations personnelles.

La satisfaction dans la vie varie modérément avec l’état de santé ressenti, même si le lien entre eux augmente à partir de 50 ans. Cet indicateur doit être apprécié en prenant en compte l’âge de la population. Ainsi, en Guyane, où un habitant sur deux a moins de 25 ans, 27 % de la population se déclarent en très bonne santé, soit plus du double qu’aux Antilles et 7 points de plus qu’en métropole. Les difficultés économiques récurrentes des DOM avec une réduction importante de l’activité touristique depuis une dizaine d’années dans les Antilles contribuent à une dégradation des conditions de vie. L’éloignement à la Métropole avec un éclatement croissant des familles peut également expliquer cette situation.

À la recherche de la productivité disparue !

Depuis une dizaine d’années, le progrès technique bégaie. De multiples ruptures technologiques ont été promises sans réellement déboucher sur des résultats concrets. Les avancées dans les domaines des voitures sans conducteur, de la biotechnologie, de l’énergie sont plus lentes que prévu. Le lancement de la vaccination contre la Covid-19, en utilisant de nouveaux procédés, moins d’un an après le début de l’épidémie, semble prouver qu’en la matière de technologie, la fatalité n’est pas de mise.

Au-delà du vaccin, les pessimistes suggèrent que la Covid-19 pourrait aggraver les performances de productivité. Selon une étude de la Banque mondiale, les pays touchés par des épidémies connaissent une baisse marquée de la productivité du travail de 9 % après trois ans par rapport aux pays non affectés. Les optimistes soulignent que les chocs de productivité sont difficiles à expliquer et à prévoir. La Seconde Guerre mondiale a été suivie par une période de très forte croissance au sein des pays occidentaux. À la fin du XXe siècle, un rebond de productivité est intervenu grâce à la diffusion des ordinateurs. Pour les optimistes, après deux décennies de baisse de productivité, celle-ci pourrait marquer son retour. Au-delà de l’augmentation de la taille de la population active et du stock de capital, la productivité demeure l’élixir magique de la croissance économique. Sa croissance permet une efficience plus importante des économies. Elle offre la possibilité de gagner plus en dépensant moins. Elle est à la base de l’augmentation à long terme des revenus.

Les économistes tentent depuis le début de la révolution industrielle – vers 1750 – d’expliquer la croissance, ses fondements et notamment ceux de la productivité. Malgré de nombreuses études, celle-ci demeure toujours une grande inconnue de la science économique. Sa survenue, ses évolutions et ses absences sont des sources de perplexité. Les augmentations de la productivité du travail (c’est-à-dire plus de production par travailleur et par heure) semblent suivre les améliorations des niveaux d’éducation, les augmentations des investissements (qui élèvent le niveau de capital par travailleur) et l’adoption de nouvelles innovations. Une augmentation de la productivité totale des facteurs – ou l’efficacité avec laquelle une économie utilise ses intrants productifs – peut nécessiter la découverte de nouvelles façons de produire des biens et des services, ou la réaffectation de ressources rares d’entreprises et de lieux à faible productivité vers des entreprises à haute productivité.

Depuis 1970, la croissance de la productivité a fortement ralenti par rapport aux taux élevés des décennies d’après-guerre. Une poussée de croissance de la productivité a été néanmoins constatée en particulier aux États-Unis, du milieu des années 1990 au début des années 2000 en lien avec la montée en puissance des microprocesseurs. Les marchés émergents ont également connu une croissance rapide de la productivité au cours de la décennie précédant la crise financière mondiale, alimentée par des niveaux élevés d’investissement et une expansion des échanges. Depuis la crise, cependant, un ralentissement généralisé et persistant de la croissance de la productivité s’est installé. Plusieurs thèses ont été avancées pour expliquer cette panne de la productivité dont celle sur la stagnation séculaire de Larry Summers et Robert J Gordon. Selon cette théorie, les innovations les plus évidentes, les moins coûteuses auraient été trouvées. Les nouvelles inventions exigent des coûts de recherche et de développement élevés obérant leur productivité. Elles sont, en raison de leur prix, moins nombreuses à passer au stade de l’industrialisation et de la commercialisation. Par ailleurs, les économies tertiaires dépendant avant tout de la main d’œuvre sont moins à même de générer des gains de productivité. Le vieillissement de la population irait à l’encontre de ces derniers. Un changement d’état d’esprit vis-à-vis de la science et du progrès peut également expliquer le recul de la productivité. Les Européens, tout particulièrement, doutent des avantages procurés par la science. La transition énergétique, en déconsidérant la consommation de masse et en imposant des investissements importants à la rentabilité immédiate faible, peut également influer sur la productivité. La Banque mondiale estime, de son côté, que la multiplication des mesures protectionnistes adoptées depuis la crise de 2008 a ralenti la croissance du commerce et la diffusion du progrès technique. Dans toutes les économies, la lenteur des investissements au lendemain de la crise financière mondiale semble avoir joué un rôle non négligeable, en particulier dans les régions où la main-d’œuvre vieillit et diminue.

De nombreux économistes cherchent à comprendre pourquoi les nouvelles technologies telles que la robotique, le cloud computing et l’intelligence artificielle n’entraînent pas une augmentation massive des investissements et une croissance de la productivité plus élevée. Pour les techno-pessimistes, les innovations récentes ne seraient tout simplement pas aussi transformatrices que les optimistes le pensent. Internet, les algorithmes offriraient du confort mais ne bousculeraient pas la productivité. Le développement des process informatiques pourrait avoir un effet contreproductif. Le digital aboutit à déporter le risque et le travail sur les derniers éléments de la chaîne. Le principe de spécialisation qui est à la base des gains de productivité au XXe siècle est battu en brèche. Le vacancier passe désormais de nombreuses heures à se constituer son voyage en ligne. Il en est de même pour le cadre qui doit organiser ses voyages professionnels. La suppression des postes de secrétaires ou d’assistantes aboutit à un transfert de charges d’organisation sur les cadres. Certes, celles-ci ont été simplifiées grâce aux outils digitaux mais au regard de l’heure de salaire du cadre, il n’est pas évident que ce transfert soit rentable. Par ailleurs, la multiplication des tâches de gestion réduit le temps de travail disponible pour le reste des missions qui peuvent être à plus forte valeur ajoutée. Les outils informatiques aboutissent à une accumulation de process administratifs et de mails chronophages.

Si le numérique n’est pas à la hauteur, la faute proviendrait d’un sous-investissement et d’un manque de formation. La demande finale aurait été trop basse depuis une dizaine d’années pour permettre une large utilisation des outils digitaux. Aux États-Unis, avant la survenue de l’épidémie, un frémissement s’amorçait. Les gains de productivité étaient ainsi passés, en rythme annuel, de 0,3 % en 2016 à 1,7 % en 2019, soit le rythme de croissance le plus rapide depuis 2010. Le digital est une technologie à usage général comme l’électricité. Son effet sur la productivité est long à se révéler car il suppose une modification des infrastructures tant matérielles qu’immatérielles. Le développement des bâtiments « intelligents » suppose le renouvellement du parc soit par réhabilitation soit par construction. Ce processus est par nature lent d’autant plus que le volume de constructions neuves est en recul. La capacité des actifs d’utiliser au mieux les outils numériques suppose un effort de formation et exige également du temps. Les travaux des économistes, Erik Brynjolfsson et Daniel Rock du MIT et t Chad Syverson, de l’Université de Chicago, mettent en avant que la productivité évolue selon une « courbe en J ». Dans un premier temps, l’investissement dans le digital entraînerait une baisse de la productivité avant d’augmenter avec une hausse de la production. Cette analyse reprend celle de 1987 de l’économiste Robert Solow qui indiquait alors que les ordinateurs pouvaient être vus partout sauf dans les statistiques de productivité. Neuf ans plus tard, la croissance de la productivité américaine amorçait une accélération. Dans les faits, les gains de productivité n’ont pas une seule origine. Ainsi, dans les années 1990, le rebond était également la conséquence d’une amélioration des techniques de fabrication, une meilleure gestion des stocks, une rationalisation de la logistique et des processus de production ainsi que d’un accroissement de la concurrence.

Des économistes estiment que la productivité est mal mesurée. La non prise en compte des investissements immatériels dans les logiciels fausserait les calculs. Les gains de productivité seraient sous-estimés de 0,9 point par an depuis le début de la décennie 2010. La courbe en J offre un moyen de concilier l’optimisme technologique et l’adoption de nouvelles technologies avec des statistiques de productivité médiocres.

Même si le potentiel du Web pour soutenir une économie a déçu, les outils digitaux ont permis, en situation d’épidémie, de limiter les pertes en 2020. Les nouvelles technologies auraient ainsi prouvé qu’elles pouvaient faire plus que ce qui leur a été demandé ces dernières années. Selon une enquête auprès des entreprises mondiales menée par le Forum économique mondial en septembre 2020, plus de 80 % des employeurs ont l’intention d’accélérer les plans de numérisation de leurs processus et d’offrir plus d’opportunités de travail à distance, tandis que 50 % prévoient d’accélérer l’automatisation des tâches de production. 43 % estiment que la digitalisation réduira le nombre de leurs salariés.

La digitalisation pourrait lever certains freins externes à la productivité. Le coût des bureaux et des logements au cœur des métropoles contraint les entreprises soit à augmenter les salaires des cadres, soit à leur imposer des temps de transports importants ce qui nuit à leur productivité. Le développement du télétravail devrait permettre de réduire le frais de transports, de logement et de bureaux, ce qui constitue autant de sources de productivité. La problématique du logement risque de se renforcer avec les contraintes de plus en plus strictes au niveau de l’urbanisme (lutte contre l’artificialisation des sols, baisse de la construction, normes environnementales). La progression de l’enseignement à distance et de la télémédecine pourrait contribuer à la réalisation d’économies d’échelle dans des secteurs qui se sont longtemps révélés résistants aux mesures de stimulation de la productivité. Des progrès sont également attendus dans l’agriculture avec une gestion de plus en plus fine des intrants et de l’eau en particulier. Si la transition énergétique est, dans un premier temps, génératrice de surcoûts, elle pourrait à terme déboucher sur de nouvelles pratiques plus efficientes. Pour obtenir le rebond de la productivité, des obstacles psychologiques devront être levés en particulier en France comme en témoigne l’hostilité d’une partie de la population vis-à-vis du déploiement de la 5G.

Inflation, retour vers le futur !

L’inflation est morte. Cette affirmation peut apparaître bien présomptueuse mais elle traduit l’état d’esprit de nombreux économistes. Les investisseurs l’ont faite leur au regard des taux à long terme demandés aux emprunteurs. L’inflation disparue tient aux politiques économiques des gouvernements et aux politiques monétaires des banques centrales dont la base monétaire a augmenté de manière exponentielle ces dix dernières années. La croyance de la faible inflation permet aujourd’hui de financer la crise en émettant des montants sans précédent en période de paix d’obligations. La dette publique des pays de l’OCDE dépasse désormais 125 % du PIB sans pour autant que les investisseurs s’inquiètent. La recherche de rendement entraîne une forte hausse des indices actions, notamment aux États-Unis, malgré l’amplification de l’épidémie car tous les acteurs des marchés financiers s’attendent à un rebond économique fort sans inflation en 2021 et au-delà.

La fin de la spirale salaire/prix liée à l’engagement des politiques de désinflation compétitive et à la modification du rapport de force entre les salariés et les employeurs, ont provoqué un changement de cap à partir des années 1980. Avant la pandémie, le plein emploi dans un nombre croissant de pays n’avait pas, ou peu, d’effets sur les prix. Les pays de l’OCDE suivent ainsi l’exemple japonais et sont menacés non plus par l’inflation mais par la déflation. La mise en place de politiques monétaires accommodantes reposant sur d’importants rachats d’obligations était censée relever le niveau de l’inflation. Or, pour le moment, celle-ci est aux abonnées absentes.

Plusieurs facteurs pourraient donner raisons à ceux qui prédisent un retour de l’inflation dans les prochains mois. Quand la population sera vaccinée et libérée, la consommation pourrait rebondir au point de dépasser l’offre, provoquant une hausse des prix. Le prix des matières premières et de l’énergie pourrait augmenter rapidement d’autant plus que les investissements destinés à la valorisation de nouveaux gisements sont faibles depuis plusieurs années. Le prix du cuivre, par exemple, est 25 % plus élevé qu’au mois de janvier. Celui du minerai de fer a augmenté de plus de 80 %. Des chercheurs de la Banque d’Angleterre, en étudiant sur 800 ans l’évolution des prix, ont conclu que ces derniers augmentaient l’année suivant le début d’une pandémie. Un article récent de Robert Barro de l’Université de Harvard et de ses collègues constate que la pandémie de grippe de 1918-2020 « a augmenté les taux d’inflation au moins temporairement ». La multiplication des faillites après une pandémie diminue les capacités de production provoquant des goulots d’étranglement et donc une hausse des prix. Le changement des comportements des consommateurs rapide et pérenne se traduit également par des augmentations de tarifs. Ainsi, le prix de l’expédition d’un objet a progressé, aux États-Unis, de plus de 60 %, ces dernières semaines.

Des facteurs plus structurels pourraient également amener à une inversion du cycle des prix. En Occident et en Asie, les populations vieillissent, créant des pénuries de main-d’œuvre. Ce vieillissement, c’est moins de producteurs et plus de consommateurs de services domestiques qui exigent une main d’œuvre nombreuse. Le vieillissement ne conduit pas automatiquement à une hausse de l’inflation comme le prouve le Japon qui est le pays où la proportion des plus de 60 ans est la plus élevée au monde. Ce pays a multiplié les investissements à l’étranger, les entreprises manufacturières japonaises profitant ainsi d’une main-d’œuvre mondiale abondante. Les importations bon marché ont réduit l’inflation des biens et la délocalisation des emplois manufacturiers a réduit le pouvoir de négociation des travailleurs. Malgré tout, les entreprises japonaises ont dû consentir des augmentations de salaire mais qui ne se sont pas traduites dans les prix en raison des gains de productivité générés par le progrès technique et l’intégration dans la chaîne de valeurs de gains liés aux importations en provenance des pays à faibles coûts.

Le protectionnisme et le refus croissant de l’immigration sont deux éléments pouvant changer la donne en matière de fixation des prix. Pendant des années, la mondialisation a réduit l’inflation en créant un marché plus efficace pour les biens et le travail. Cette mondialisation est arrivée à son apogée et tend à légèrement reculer. Les relocalisations au nom du souverainisme économique devraient aboutir à des augmentations de prix. Par ailleurs, au sein des dirigeants publics, le souhait d’un retour de l’inflation serait amplement partagé. Les banques centrales ont mis entre parenthèses leur objectif d’inflation, explicitement pour la FED et implicitement pour la BCE. Face à une augmentation des dépenses publiques qui devrait se poursuivre après l’épidémie, du fait du vieillissement, l’endettement est amené à poursuivre sa marche en avant. Dans les prochaines années, les retraites, la santé, et la dépendance seront des sources importantes de dépenses. L’inflation permettra de manière indolore de réduire le poids des dettes publiques.

La transition énergétique pourrait conduire à une augmentation substantielle des prix. Le passage d’une énergie carbonée abondante et flexible à une énergie renouvelable mais fonction de la météo contraint à surdimensionner les capacités de production et à recourir à du stockage coûteux. En outre, la mise au rebut d’infrastructures avant même leur amortissement provoquera des augmentations de charges pour leurs propriétaires qui pourraient être amenés à restaurer leurs marges par des relèvements de tarifs.

Ce scénario d’un retour de l’inflation n’est pas le plus certain et n’est pas sans risque. La concurrence mondiale demeure vive avec la multiplication des acteurs économiques. Le nombre de producteurs pouvant accéder aux marchés s’accroît, aidé en cela par l’essor du commerce en ligne. La tertiarisation des économies avec l’augmentation du nombre de travailleurs et la multiplication des petites structures limitent le pouvoir de négociation des syndicats, notamment sur le sujet des salaires. Pour le moment, l’envol de l’épargne, la nécessité pour les banques et les assureurs de maintenir leurs fonds propres jouent contre l’inflation. Cette dernière se cantonne dans la valeur haussière des actifs financiers et immobiliers.

Une inflation mal contrôlée est une source de dangers. La hausse des taux d’intérêt qu’elle pourrait générer risquerait de déboucher sur une crise financière de grande ampleur. Pour profiter des taux bas, les gouvernements ont eu tendance à raccourcir la duration de leurs dettes. Ainsi, la maturité moyenne des bons du Trésor américains, par exemple, est tombée de 70 mois à 63 mois, ce qui les expose plus fortement au risque d’une hausse des taux. En novembre, l’organisme de surveillance budgétaire britannique a souligné que la combinaison des nouvelles émissions de titres avec les opérations de quantitative easing avait rendu les coûts du service de la dette de l’État deux fois plus sensibles aux taux à court terme qu’ils ne l’étaient au début de l’année 2020, et près de trois fois plus qu’en 2012. Pour limiter les effets d’une reprise de l’inflation, les gouvernements auraient tout avantage à se financer à très long terme.

L’inflation n’est pas en soi positive pour les acteurs économiques. Les augmentations rapides et continues des prix enlèvent arbitrairement de la richesse aux épargnants et dévalorisent les salaires. Elle érode la confiance dans l’avenir en remettant en cause la somme des contrats liant les acteurs dans une économie de marché. Au cours des années 70, l’inflation des pays riches a été en moyenne de 10 % par an. Dans les années 2010, le taux était inférieur à 2 % par an.

Actuellement, les investisseurs anticipent une faible hausse des prix. Ils estiment que le les attentes du public et la situation du marché du travail jouent contre une reprise de l’inflation. Goldman Sachs ne s’attend pas à ce que le taux de chômage tombe en dessous de 4 % d’ici 2024. Les économistes de JPMorgan Chase estiment que, même en surcroît de demande, l’effet sur l’inflation sera faible à court et moyen terme. Dans le passé, les investisseurs se sont, à plusieurs reprises, trompés en étant trop conformistes dans leurs positions. Plus de dix ans après la crise des subprimes et dix mois après le début de la crise sanitaire, deux voies complètement contradictoires semblent possibles, une déflation mortifère avec une hausse des taux provoquant un dégonflement des bulles financières ou un retour de l’inflation avec des taux bas afin d’éviter un blocage sur les dettes publiques. Dans un cas comme dans l’autre, des mouvements sur les monnaies seraient probables avec des risques de déstabilisation de l’économie mondiale. La crise de 2020 laissera des traces et modifiera le rapport de forces entre les différents pays. Elle peut déboucher sur changements monétaires importants ou sur une reconfiguration du système monétaire et financier qui a été modelé lors de la conférence de Bretton Woods et par la fin de la convertibilité du dollar en or le 15 août 1971.