Le Coin des tendances

Quand l’enseignement s’internationalise et se privatise

Les études de l’OCDE ou de la Commission de Bruxelles le confirment année après année, les résultats d’un pays dépendent de la qualité de son système de formation. La mondialisation et la digitalisation renforcent le poids de l’éducation. Les problèmes économiques français sont imputés, en partie, à la qualité perfectible de son système de formation initiale et professionnelle. La polarisation des emplois entre le haut de gamme et le bas de gamme rend le développement de filières de formation d’excellence crucial. L’enseignement a été longtemps perçu sous un angle national, surtout en France (existence d’un Ministère de l’Éducation nationale). Or, l’enseignement s’internationalise de plus en plus. Cette tendance concerne non seulement les élèves ou les étudiants qui peuvent être amenés à poursuivre leurs études dans plusieurs pays mais aussi les structures en charge de délivrer les formations qui, pour les plus reconnues d’entre elles, sont désormais présentes à l’international.

L’internationalisation s’exprime également à travers la compétition à laquelle les États et les établissements d’enseignement supérieur se livrent pour bien figurer dans les classements comme celui réalisé par l’université Jiao Tong de Shanghai. Ces classements ont conduit de nombreux pays à revoir l’organisation de l’enseignement supérieur. Par ailleurs, afin d’améliorer leur renommée et trouver de nouvelles sources de financement, de plus en plus d’écoles internationalisent leurs activités. L’ouverture d’antennes à l’étranger a concerné dans un premier temps les établissements d’enseignement supérieur comme Sciences Po Paris. Mais depuis quelques années, les établissements d’enseignement primaire et secondaire s’y mettent également. Ainsi, la Westminster School créée en 1560 a prévu d’ouvrir un établissement à Hong Kong. L’école devrait ouvrir ses portes en septembre 2020 et comptera 2 500 élèves âgés de 3 à 18 ans. Elle sera suivie par cinq autres établissements de taille similaire dans d’autres villes chinoises au cours des dix prochaines années. Westminster éduquera ainsi vingt fois plus d’enfants en Chine qu’en plein cœur de Londres.

La demande d’établissements de qualité augmente à l’échelle internationale. Au sein des pays émergents, l’enrichissement d’une partie de la population permet à ses enfants d’accéder à des établissements privés de renom. En outre, avec la baisse du taux de fécondité, les familles peuvent consacrer plus d’argent pour leurs enfants. En Chine ou en Corée, les parents ont une très forte ambition pour leur progéniture. En Occident, c’est la crainte du déclassement qui incite les parents à rechercher des établissements de qualité. Il est communément admis que dans les prochaines années l’obtention de bons emplois passera par une formation de haut niveau. L’élévation du niveau moyen d’éducation rend plus difficile l’accession aux postes les plus prestigieux du fait d’une concurrence plus vive.

De plus en plus de parents confient leurs enfants au secteur privé tant dans les pays émergents qu’en Occident. La massification de l’enseignement public, les problèmes de recrutement qu’il rencontre sont autant de facteurs qui expliquent cette évolution. Parmi les arguments mis en avant par les parents optant pour le secteur privé figure sa plus aptitude à intégrer les nouvelles technologies et méthodes d’enseignement.

Ce phénomène est lié au rôle de plus en plus crucial de l’éducation pour accéder aux postes les plus valorisants et les plus rémunérateurs. Cela s’explique également par le fait qu’une classe moyenne supérieure se développe au sein des pays émergents.

Les XIXe et le XXe siècles ont été marqués par la montée en puissance de l’enseignement public qui a pris le relais des Églises et des Entreprises. Le secteur privé enregistre une forte croissance depuis le début du XXIe siècle. Au niveau des pays du G20, le nombre d’inscriptions dans les écoles privées par rapport à l’ensemble des inscriptions est passé de 10 à 17 % au primaire et de 19 à 27 % au secondaire. Il convient de préciser que dans certains pays comme la France, la frontière entre privé et public est floue, les établissements sous contrat pouvant bénéficier de professeurs payés par l’État. Aux Pays-Bas, si les trois quarts des élèves sont inscrits dans des écoles privées, la grande majorité d’entre elles sont financées par des fonds publics.

En Amérique latine, le rôle important de l’Église catholique et la faible qualité des services publics ainsi que la croissance rapide expliquent l’essor de la demande d’enseignement privé. Dans la majeure partie de l’Asie du Sud et de l’Afrique, la pauvreté, les migrations et la croissance démographique empêchent les gouvernements de dispenser l’éducation dans de nombreuses villes. Le secteur privé est donc important et se développe rapidement. Les élites ont déjà quitté les systèmes publics et beaucoup de gens de la classe moyenne et des plus pauvres les suivent. Le privé assure la formation des enfants des classes supérieures et peut être également présent dans les quartiers difficiles désertés par les pouvoirs publics. Même dans des pays reconnus pour la qualité de leur système d’éducation nationale publique comme le Vietnam, le privé connaît une forte croissance.

En Chine, si officiellement, le passage dans les écoles publiques demeure obligatoire en particulier pour le primaire et l’enseignement secondaire, les parents n’hésitent pas à inscrire leurs enfants pour des cours du soir dans le privé.

Même si l’offre d’enseignement est très peu concentrée, de plus en plus de groupes d’établissements apparaissent. Ils font appel à des capitaux extérieurs et certains sont même cotés en bourse. L’enseignement devient un secteur capitalistique comme les autres. De grandes chaînes se constituent à l’échelle internationale, telles que Gems Education, une société basée à Dubaï qui compte 47 écoles principalement au Moyen-Orient, Cognita, une entreprise britannique avec 73 écoles dans huit pays et Beaconhouse School Systems, une entreprise pakistanaise qui compte 200 écoles dans sept pays.

L’éducation demeure un secteur très réglementé. Les Gouvernements n’apprécient guère la montée en puissance du privé qui est accusé d’accentuer les inégalités. La présence d’écoles d’origine étrangère est perçue comme un risque d’ingérence. Aux États-Unis, certaines universités ont remis en cause leur partenariat avec des institutions chinoises suspectées de réaliser des opérations d’espionnage.

En France, les écoles privées gagnent du terrain. Ainsi, selon une note de l’Éducation nationale, en 2016, le collège public a perdu près de 10 000 élèves. Les parents justifient leur choix par la recherche d’une meilleure qualité de l’enseignement, une présence plus assidue des professeurs et un meilleur encadrement des élèves. Si dans les années 1980, le public obtenait les meilleurs résultats aux examens, aujourd’hui, les premières places sont occupées par des établissements du secteur privé. Le lycée Stanislas à Paris peut ainsi s’enorgueillir d’obtenir 100 % de mention au Bac. En maternelle, où il n’y a pas vraiment d’enjeux ou d’examens, la proportion d’élèves dans le privé est de 14 %. Au collège, pour la seule classe de 6e, le pourcentage d’élèves dans le privé atteint les 22 %. L’offre privée se multiplie tant pour le primaire, le secondaire que pour l’enseignement supérieur. Pour le moment, l’internationalisation concerne, en France, les grandes écoles d’enseignement supérieur qui sont, par ailleurs, en retard, par rapport à leurs homologues étrangers. La présence de très nombreux établissements dont la répartition géographique suivait le découpage administratif français explique en partie ce retard. Le regroupement en cours réalisé tant pour des raisons budgétaires qu’au nom de la visibilité internationale devrait déboucher sur l’intégration de plus en plus poussée des établissements dans des réseaux internationaux.

Les gilets jaunes, « des invisibles » en quête de reconnaissance

Le Crédoc a réalisé une étude au début de l’année 2019 sur le mouvement des « gilets jaunes » afin de déterminer quelles sont les caractéristiques des personnes qui revendiquent en faire partie. Contrairement à quelques idées reçues, les personnes affirmant avoir des affinités avec le mouvement sont plus actives que l’ensemble de la population (65 % contre 51 %). Mais parmi ceux affirmant une profonde hostilité vis-à-vis de la politique du Gouvernement, 41 % sont actifs. Les retraités et les personnes sans emploi figurent parmi les plus virulents. Les « gilets jaunes » appartiennent aux catégories modestes et sont plutôt jeunes. 70 % ont un revenu inférieur au revenu médian, 45 % sont ouvriers et employés. 50 % ont moins de 40 ans (34 % pour l’ensemble de la population). De nombreux sympathisants du mouvement ont connu des périodes de chômage (35 % au cours des cinq dernières années). Un tiers souffrent d’une maladie chronique ou d’un handicap (25 % en moyenne dans la population). 17 % ont divorcé ou se sont séparés dans l’année. 27 % ont été confrontés à un décès dans les douze derniers mois (6 % en moyenne dans la population). Plus des deux tiers des « gilets jaunes » estiment que les personnes pauvres n’ont pas eu de chance dans leur vie quand ce taux est de 45 % chez les personnes hostiles au mouvement. Seulement 27 % des « gilets jaunes » pensent que la réalisation d’efforts permet de sortir de la pauvreté (54 % chez les personnes hostiles au mouvement).

Plus des trois quarts des « gilets jaunes » affirment avoir des problèmes pour vivre correctement. Ils indiquent être obligés de se restreindre en permanence (76 % contre 55 % pour l’ensemble de la population). Seulement un tiers des « gilets jaunes » pensent être capables de pouvoir faire face à un surcroit de dépenses de 2 000 euros (53 % en moyenne). Les « gilets jaunes » sont plus sensibles que la moyenne aux nouveautés (41 % 25 % pour l’ensemble de la population). 50 % d’entre eux avouent effectuer régulièrement des achats quand ils n’ont pas le moral mais 59 % se sentent coupables au moment de payer. La société consommation joue un grand rôle dans leur vie même s’ils la dénoncent dans leur prise de parole publique.

85 % des « gilets jaunes » s’estiment invisibles aux yeux des pouvoirs publics. Ce taux est de 71 % pour les Français qui soutiennent le mouvement et de 36 % pour ceux qui y sont hostiles. Les « gilets jaunes » ont un besoin de reconnaissance. Les choix même de la chasuble et du rond-point comme lieu de manifestation en sont des signes. Les participants au mouvement ont voulu imposer leur histoire. Ils ont récusé les moyens traditionnels de communication (télévision, radio) qu’ils maîtrisaient mal pour préférer les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.). L’appropriation de lieux symboliques comme les Champs Élysées, les centres villes des grandes agglomérations obéit à la même logique. Le recours à la violence est justifié pour garantir justement la visibilité. 88 % des personnes se revendiquant « gilets jaunes » jugent normales le blocage des lieux pour se faire entendre et 49 % estiment que l’usage de la violence physique se justifie. 38 % d’entre eux comprennent la dégradation de biens publics. Le Crédoc note que dans l’ensemble de la population et en particulier chez les plus jeunes, l’utilisation de la violence comme moyen d’expression est plus acceptée en 2019 que lors des précédentes enquêtes réalisées sur le sujet (+5 points par rapport à 2017 pour la violence physique et +3 points pour les dégradations de biens).

La montée aux extrêmes pour se faire entendre est liée à la chute des corps intermédiaires et en premier lieu des partis politiques et des syndicats. Par ailleurs, l’émergence du mouvement des « gilets jaunes » intervient au moment où les grands médias sont remis en cause. La télévision, la presse écrite ont perdu leur pouvoir fédérateur. En 1988, TF1 captait 45 % de l’audience ; ce taux est de 20 % en 2019. Les quotidiens et les magazines ont vu leur nombre de lecteurs se restreindre très rapidement lors de ces vingt dernières années. Le journal « Le Monde » a perdu en vingt ans 100 000 lecteurs. La diffusion de l’Express est passée de 433 000 à 290 000 de 2005 à 2017. Les ventes quotidiennes de l’Humanité s’élèvent à moins de 35 000 contre 150 000 en 1972 et à 107 000 en 2002.

Les séries sur Internet, les blogs, les réseaux sociaux deviennent les principales sources d’information. Les « gilets jaunes » sont plus méfiants que la moyenne nationale vis-à-vis des médias traditionnels. Ils estiment que ceux-ci sont manipulés. Ainsi, au sein des populations à revenus modestes, les thèses complotistes sont très populaires. Le rejet de la vaccination du fait de son danger pour la population est populaire chez les jeunes et au sein des 40 % des Français les plus modestes. Internet devient le canal de référence qui supplante les voies officielles que sont l’école, les médias traditionnels ou les pouvoirs publics.

Les sociétés occidentales sont minées par l’évolution divergente des différentes catégories qui les constituent. Dans le passé, surtout en France, les écarts de patrimoine et de revenus étaient bien plus importants, mais la religion, la République, l’école et l’attachement à des valeurs communes permettaient de donner du sens à la notion de communauté. La fabrique du consensus semble être en panne, tant en France qu’aux États-Unis. Les dirigeants politiques adoptent des positionnements de plus en plus extrémistes. Si la chute du communisme a laissé croire la fin de l’histoire et la victoire des mouvements de centre droit/centre gauche, l’évolution de ces dernières années infirme cette tendance.

Inégalités, un ressenti tournant à l’allergie

Bien que la France soit l’un des pays les plus égalitaires de l’OCDE, le ressenti par la population est tout autre. Le niveau élevé des dépenses sociales ne semble pas étancher la soif égalitaire de l’opinion. Ainsi, selon une étude du Ministère des Solidarités et de la Santé en 2018, neuf personnes sur dix jugent que la pauvreté et l’exclusion ont plutôt augmenté dans le pays au cours des cinq dernières années et que cette hausse est amenée à se poursuivre dans les années qui viennent. Huit personnes sur dix considèrent que la société française est plutôt injuste, que les inégalités ont plutôt augmenté au cours des cinq dernières années. L’idée qu’elles augmentent encore dans les prochaines années est admise par une très forte majorité des Français. Ce sentiment est à son plus haut niveau depuis 2008. Les Français expriment une défiance vis-à-vis des institutions et même envers les régimes de protection sociale. En 2018, une enquête du Cercle de l’Épargne avait souligné que plus de 72 % des Français jugeaient le système de retraite injuste et inéquitable.

Parmi les inégalités jugées comme les plus choquantes figurent celles liées aux revenus. 92 % des Français sont pour une augmentation du SMIC contre 88 % en 2017. Suivent les inégalités d’accès aux soins, celles liées aux origines ethniques et celles liées au genre.

En 2018, la situation personnelle ressentie se dégrade. La part de ceux qui jugent leur situation actuelle mauvaise augmente de 3 points par rapport à 2017, atteignant 23 %. 48 % des Français se déclarent très pessimistes pour leur avenir selon la DREES, soit 7 points de plus qu’en 2017. L’année 2018 marque ainsi une interruption dans la hausse continue de l’optimisme observée entre 2013 et 2017. Quant à l’optimisme des Français pour l’avenir de leurs enfants ou de celui des générations futures, il retrouve le niveau observé au cours des dix dernières années, autour de 30 %, en recul de 8 points par rapport à 2017. La baisse de ces indicateurs est imputable au changement d’opinion des ouvriers et des retraités. En 2018, le pessimisme des ouvriers en emploi par rapport à leur propre situation atteint 58 % (+13 points par rapport à 2017) et leur insatisfaction actuelle 28 % (+6 points). Le pessimisme des retraités atteint quant à lui 55 % (+12 points) et leur insatisfaction 22 % (+4 points). Les ouvriers ont été touchés par le léger regain d’inflation qui a provoqué une perte de pouvoir d’achat. L’état d’esprit négatif des retraités est imputable en grande partie à la hausse de la CSG.

Le taux de pauvreté reste, en France, depuis plusieurs années, autour de 14 % mais, en 2018, 8 % des Français se considèrent comme pauvres et 24 % pensent qu’ils peuvent le devenir dans les cinq prochaines années. Si la fréquence du sentiment de pauvreté était demeurée stable jusqu’en 2017, elle a augmenté de 5 points en 2018. En un an, la part des Français qui s’estiment à l’abri du risque de devenir pauvre recule de 6 points. La baisse la plus importante est enregistrée chez les ouvriers (-14 points). La proportion de retraités se considérant à l’abri de la pauvreté est également en contraction de 9 points. En revanche, la part des actifs en emploi qui estiment qu’il existe un risque de chômage pour eux ou l’un de leur proche dans les mois à venir est de 39 % en 2018, soit 8 points de moins qu’en 2017.

Une défiance accrue vis-à-vis du système de protection sociale

En 2018, les Français sont moins nombreux à considérer que notre système de sécurité sociale fournit un niveau de protection suffisant ou qu’il peut servir de modèle à d’autres pays. La part des personnes qui jugent que le système de sécurité sociale coûte trop cher à la société évolue peu, mais enregistre un recul total de 12 points entre 2014 et 2018. La proportion des personnes qui déclarent que les retraites ou les allocations chômage ne devraient bénéficier qu’à ceux qui cotisent recule respectivement de 28 % à 21 % et de 37 % à 28 %. Les Français semblent être favorables à l’existence d’un matelas universel. En matière d’indemnité chômage, la part des personnes opposées à ce que leur versement soit limité dans le temps s’accroît de 27 % à 37 % entre 2016 et 2018. Augmentent également la part des personnes qui désapprouvent que le droit à ces allocations soit conditionné à l’acceptation de toute offre d’emploi, quel que soit le lieu ou la qualification, et la part de celles qui rejettent l’idée d’une obligation de réaliser des tâches d’intérêt général.

La crainte de la remise en cause du pouvoir d’achat est très élevée comme cela a été souligné par l’enquête 2019 du Cercle de l’Épargne/Amphitéa. AG2R LAMONDIALE MATMUT. Ainsi, 88 % des Français sont opposés à la baisse des retraites (contre 82 % en 2017), 86 % le sont concernant les aides aux handicapés ou aux personnes âgées dépendantes (respectivement 81 % et 80 % en 2017) et 78 % le sont concernant les allocations logement (71 % en 2017). La question posée évoquait pourtant l’idée que la baisse des prestations puisse s’accompagner d’une réduction des prélèvements obligatoires. Une plus grande part de la population rejette une diminution de certains remboursements maladie afin de réduire le déficit de la sécurité sociale (69 % en 2018, contre 59 % en 2017)

Les Français sont également plus réticents à l’idée d’une augmentation des impôts et cotisations à leur charge pour financer une hausse des prestations. L’opposition à l’augmentation des cotisations afin de réduire le déficit de la branche maladie de la sécurité sociale s’accroît de 77 % à 88 % dans l’ensemble de la population. En revanche, les Français estiment que les entreprises peuvent prendre en charge une part croissante des dépenses sociales. Une personne sur deux est, selon la DREES favorable à l’augmentation des cotisations payées par les entreprises, une proportion qui augmente continûment depuis 6 ans (32 % en 2012, 50 % en 2018) et particulièrement entre 2017 et 2018 (+8 points).

L’enquête de la DREES comme celle de la Sécurité sociale soulignent l’existence d’une forte défiance à l’encontre des pouvoirs publics. Elles montrent les fortes divisions qui parcourent la société française, la peur du déclassement et le rejet des réformes.

L’église catholique et sa démographie

L’incendie de Notre Dame de Paris a été durement ressenti par la population française. Symbole de Paris et plus largement de la France, bénéficiant d’un rayonnement international, la cathédrale de Paris rassemble au-delà des communautés qui constituent la France. Si Notre Dame est avant tout un lieu de culte, elle était et demeure sans nul doute perçue par une part non négligeable de la population comme un monument historique qui avait traversé les temps. Sa présence imposante et majestueuse au cœur de Paris rassurait et en faisait un symbole d’unité. L’élan de solidarité pour sa reconstruction associant riches et plus modestes prouve la capacité d’un bâtiment à fédérer et créer de l’émotion. Le paradoxe de cette tragédie est qu’elle intervient au moment où la France doit faire face à de nombreuses divisions sociales et politiques et au moment où le poids de l’Église catholique n’a jamais été aussi faible.

De moins en moins de sacrements

Le nombre de baptisés en France est passé de 89 % pour les 50/64 ans (en 2012) à 65 % pour les 18/24 ans. Selon un sondage de l’IFOP, seulement 58 % des parents, en 2012 pensaient baptiser leurs prochains enfants, soit un recul de 24 points par rapport à 1962. D’après les chiffres fournis par la Conférence des Évêques de France, le nombre de baptisés est encore plus faible. Seulement 30 enfants sur 100 naissances intervenues en 2015 l’ont été contre 50 en 1999. En parallèle, le nombre de mariages célébrés à l’église a fortement décliné. 50 000 mariages ont été célébrés dans une église catholique en 2017 (chiffre Épiscopat de France) contre 123 000 en 2000. Moins d’un mariage civil sur deux donne lieu aujourd’hui à une célébration catholique.

44 000 personnes ont fait leur confirmation en 2017 contre 62 000 en 2000. 5 à 6 % des enfants des générations d’après 2003 sont confirmés.

En 1961, 40 % des baptisés affirmaient se rendre « le plus souvent possible » ou « chaque dimanche » à la messe. En 2012, ce ratio est tombé à 7 %. 46 % des baptisés déclarent ne jamais aller à la messe en 2012 contre 24 % en 1961. Le nombre de prêtres, de religieux et de religieuses s’est effondré, passant de 177 000 à 51 000 de 1950 à 2015. En vingt-cinq ans, le nombre de prêtres diocésains a été divisé par deux. Chaque année, leur nombre se contracte de 500 (moins de 12 000 en 2015). Moins de 100 prêtres diocésains seraient ordonnés chaque année. Du fait de la pyramide des âges, sans inversion de la tendance, il pourrait ne plus y avoir de prêtre en France d’ici le milieu du siècle, sauf à en faire venir de l’extérieur. Pour maintenir en l’état la présence religieuse dans les églises, il faudrait dans les trente prochaines années, l’arrivée de près de 10 000 prêtres en provenance de pays étrangers. Cette diminution sans précédent des effectifs remet en cause le maillage territorial de l’Église qui avait survécu à la Révolution et qui avait servi d’exemple à Napoléon pour la mise en place du corps préfectorale.

Une société agnostique

La France est un des pays les plus agnostiques d’Europe. La baisse de la pratique religieuse s’est amorcée dès le XVIIIe siècle. Elle a commencé dans le Nord, dans le bassin parisien, le Sud-Ouest pour se propager dans le Sud. Le phénomène s’est accéléré dans les années 1970/1980 avec l’arrivée à maturité de générations qui n’avaient pas, peu ou prou, reçu d’éducation religieuse. Désormais, la déchristianisation touche toutes les régions même celles qui ont été longtemps le plus pratiquantes comme le Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire) et la Corse. Religion majoritaire, le catholicisme est contraint de se penser comme une minorité en concurrence avec d’autres cultes (protestant, musulman, juif, orthodoxe). De la Révolution jusqu’aux années 1960, le catholicisme était au cœur de la vie politique et sociale du pays. La lutte contre les tenants de la laïcité puis contre le communisme a été un fil conducteur de la vie politique qui s’est éteint au fil des décennies. En 1984, l’Église catholique arrivait à rassembler au-delà de ses pratiquants assidus pour s’opposer au projet du Gouvernement de Pierre Mauroy visant à réformer les modalités de financement de l’école libre. Cette capacité de mobilisation a été moindre lors du mariage pour tous. Le combat a été surtout beaucoup moins consensuel. Sur les sujets de société, mariage homosexuel, adoption d’enfants par des couples homosexuels par exemple, les messages de l’église ne passent pas au sein de l’opinion. Les Français choisissent de plus en plus la crémation au détriment de l’enterrement. Ce choix s’effectue en dehors de toute référence religieuse. Il repose sur un changement de rapport à la mort. Le nombre croissant d’enfants nés hors mariage (plus d’un enfant sur deux en 2018) et la multiplication des divorces traduisent bien un changement de comportements individuels que l’Église n’a pas su empêcher ou comprendre.

En France, l’État a tenté de s’approprier une certaine forme de transcendance en lieu et place des églises. Cette appropriation a commencé bien avant le recul du fait religieux. Le concept de monarchie de droit divin en est l’expression. La formule, « le Roi est mort, Vive le Roi » renvoie à la notion de l’immortalité. Le souverain quelle que soit sa forme humaine est intemporelle. L’exécution de Louis XVI voulait mettre un terme à cette symbiose entre l’État et Dieu. La République a repris le principe de permanence en conceptualisant certaines valeurs républicaines, en affirmant le rôle de la nation et du peuple souverain. Aujourd’hui, la République doit faire face à une défiance croissante vis-à-vis des institutions.

Les classes moyennes sous pression

Dans un récent rapport intitulé « sous pression : la classe moyenne en perte de vitesse », l’OCDE souligne qu’au sein des États membres, la classe moyenne se contracte. Cette dernière rassemble les ménages dont les revenus sont compris entre 75 % et 200 % du revenu national médian. Si près de 70 % des personnes de la génération du baby-boom faisaient partie des ménages à revenu intermédiaire lorsqu’elles avaient une vingtaine d’années, seuls 60 % des jeunes de la génération Y en font partie aujourd’hui. Les jeunes générations éprouvent de plus en plus de difficulté à y accéder. Par ailleurs, la multiplication des incidents de parcours durant la vie professionnelle provoque la sortie des classes moyennes d’un nombre croissant de personnes. La polarisation des emplois a pour conséquence de diminuer ceux traditionnellement occupés par les classes moyennes au profit de ceux à faible qualification et de ceux exigeant au contraire un haut niveau d’enseignement. La digitalisation inquiète à plus d’un titre les représentants de la classe moyenne. Un travailleur à revenu intermédiaire sur six occupant un emploi est fortement exposé au risque d’automatisation, contre un travailleur à revenu faible sur cinq et un travailleur à revenu élevé sur dix.

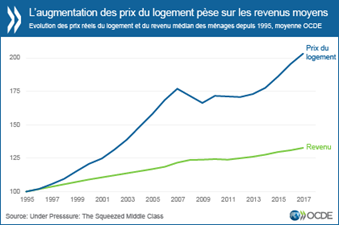

Les classes moyennes craignent non seulement le déclassement professionnel mais aussi celui lié à l’augmentation des dépenses pré-engagées. Le coût du mode de vie de la classe moyenne progresse plus vite que l’inflation. Le logement, par exemple, représente le poste de dépense le plus important chez les ménages à revenu intermédiaire, correspondant à environ un tiers du revenu disponible, par rapport à un quart dans les années 1990. Ces vingt dernières années, les prix du logement ont progressé trois fois plus vite que le revenu médian des ménages.

Plus d’un ménage à revenu intermédiaire sur cinq dépense plus qu’il ne gagne, et le surendettement concerne davantage les ménages de la classe moyenne que les ménages à revenu faible et à revenu élevé.

L’influence économique de la classe moyenne a aussi considérablement diminué. Dans la zone OCDE, à l’exception de quelques pays, les revenus intermédiaires sont à peine plus élevés aujourd’hui qu’il y a dix ans, progressant de 0,3 % tout juste par an, soit un tiers de moins que le revenu moyen des 10 % les plus aisés.

Pour éviter un délitement des classes moyennes qui pourrait saper les États occidentaux, l’OCDE préconise un investissement important dans les systèmes d’enseignement et de formation professionnels. L’organisation internationale demande une meilleure couverture sociale des emplois atypiques, par exemple les travailleurs intérimaires ou à temps partiel et les travailleurs indépendants. Les experts de l’OCDE demandent que les États transfèrent la charge fiscale pesant sur les revenus du travail vers les revenus du capital et les plus-values, les revenus de la propriété et les successions. Ils estiment qu’il est nécessaire de rendre l’impôt sur le revenu plus progressif et équitable.