Le Coin des Tendances enseignement – histoire de l’inflation

LE COIN DES TENDANCES

Le défi qualitatif de l’enseignement supérieur en France

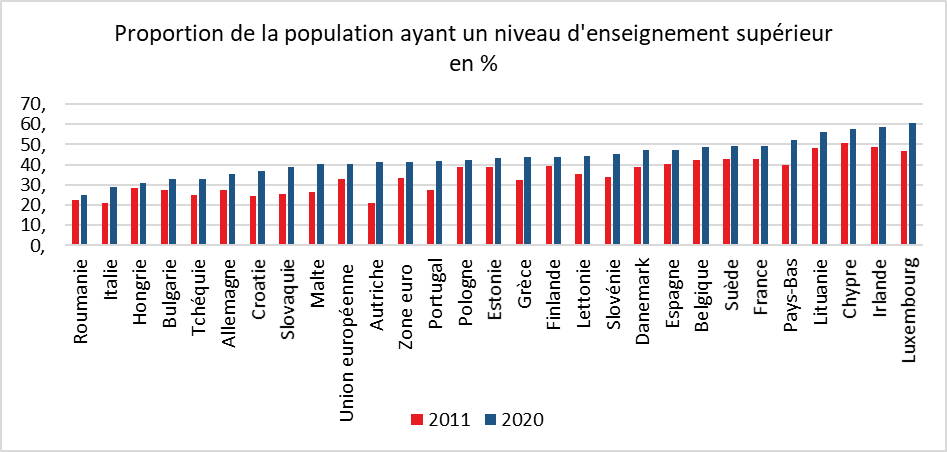

En 2020, selon l’OCDE, en France, 49 % des 25-34 ans sont diplômés de l’enseignement supérieur, dont 14 % du supérieur court (niveau Bac +2) et 35 % du supérieur long (Bac +3 et plus). La France a rattrapé dans les années 1990 et 2000 son retard en la matière. Au sein de l’Union européenne, 46 % des 25-34 ans sont diplômés de l’enseignement supérieur ; aux États-Unis, ce taux est de 50 %. La proportion de diplômés supérieur long est en revanche plus élevé au sein de l’Union européenne (40 % en moyenne). La massification de l’enseignements supérieur, réalisée en quelques années, s’accompagne d’un taux d’échec élevé pour l’obtention d’un diplôme. Par ailleurs, faute d’une réelle sélectivité, les jeunes suivent des études aux débouchés parfois incertains et n’aboutissant pas sur des situations professionnelles enrichissantes. De nombreuses inégalités existent entre les étudiants en fonction des filières choisies.

Une massification de l’enseignement supérieur à la recherche du qualitatif

En 1960, la France ne comptait que 310 000 étudiants, contre 2,8 millions en 2020. Cette massification est liée à la montée en puissance à compter des années 1990 du nombre de bacheliers. De ce fait, il y a une véritable rupture entre les générations. Si 32 % des personnes âgées de 55 à 64 ans ne sont pas ou très peu diplômées (avec un diplôme correspondant au maximum au brevet des collèges), ce taux n’est plus que de 13 % parmi les 25-34 ans. La part des bacheliers passe de 37 % parmi les plus âgés à 69 % parmi les plus jeunes. Depuis les années 1990, une augmentation du nombre annuel de diplômes décernés à tous les niveaux de l’enseignement supérieur est constatée à l’exception des DUT depuis 2000 et des doctorats. Cette augmentation a d’abord concerné les diplômes de premier cycle (en particulier BTS et licence dont le nombre a augmenté de 150 % sur la période). Elle est plus récente pour les diplômes de niveau master, et les grandes écoles dont le nombre a, respectivement, triplé et doublé en 30 ans.

Les dépenses allouées à l’enseignement supérieur s’élevaient, en 2018, en France à environ 1,2 % du PIB pour la part publique et à 1,5 % en ajoutant la part privée selon l’OCDE. La France se situe en la matière dans la moyenne des principaux pays européens. Elle dépense en revanche moins que les pays nordiques comme la Norvège ou le Danemark, où la part des dépenses publiques s’élève respectivement à 1,8 et 1,5 % du PIB. En matière de dépenses totales d’enseignement supérieur rapportées aux effectifs d’étudiants, une baisse tendancielle s’est amorcée depuis les années 2010. La baisse des dépenses est plus marquée pour les étudiants à l’université. Si les effectifs étudiants ont augmenté de 20 % à l’université entre 2010 et 2020, le nombre d’enseignants a diminué de 2 %.

Le diplôme, un atout pour avoir des revenus plus élevés

L’obtention d’une formation de qualité et de haut niveau est une garantie pour l’emploi et pour l’accession à des revenus plus élevés. Selon l’INSEE, à 30 ans, les individus ayant étudié plus de deux années après le baccalauréat ont un salaire d’environ 35 à 40 % plus élevé que les titulaires du baccalauréat que ce soit pour les générations nées en 1950 ou celles nées en 1980. Selon une étude de l’OCDE, en France, parmi les personnes âgées de 25 à 64 ans travaillant à temps complet, le revenu des titulaires d’une licence est de 36 % plus élevé que celui des personnes n’ayant que le baccalauréat (toutes sections confondues). Cet écart correspond à l’écart moyen observé dans l’Union européenne, il est beaucoup plus faible (6 %) en Norvège et beaucoup plus fort (66 %) aux États-Unis. L’analyse de l’écart de revenus doit être relativisée car elle comporte de nombreux biais sociaux. Des études sont parvenues à les éliminer en partie. Une étude sur les données américaines, en comparant des jeunes situés juste en-dessous et juste au-dessus des seuils d’admission à une université publique en Floride (Zimmerman S.D., The Returns to College Admission for Academically Marginal Students, Journal of Labor Economics, 2014), prouve qu’une année supplémentaire d’études supérieures provoque une hausse de 11 % des revenus. Selon les travaux du Conseil d’Analyse Économique, une année supplémentaire d’enseignement supérieur générait 5 à 15 % de revenus en plus.

Si l’obtention d’un diplôme est un gage d’un revenu supérieur lors de la vie professionnelle, ce gain est fonction de la spécialité choisie par l’étudiant. Un diplôme de sciences (sciences physiques, informatique, mathématiques, ingénierie) est associé à un salaire 15 à 30 % plus élevé en moyenne qu’un diplôme de même niveau en sciences humaines et sociales. Les élèves de grandes écoles arrivent en tête en matière de revenus mais pour un coût d’études plus élevé que la moyenne. Les diplômes spécialisés dans les domaines des mathématiques, ingénierie, sciences et techniques de l’information et de la communication sont plus rémunérateurs que les diplômes équivalents en sciences de la matière et du vivant, pour des coûts relativement similaires. En termes d’efficience, il convient de souligner que les IUT arrivent en tête en raison d’un taux de réussite élevé, 68 % des étudiants ont leur diplôme, contre 29 % pour la licence.

Les études et espérance de vie, une corrélation

Plusieurs études ont également démontré que l’éducation entraînait une hausse des indicateurs de santé et d’espérance de vie, ce qui se répercute sur le bien-être et la satisfaction dans la vie. Un nombre élevé d’étudiants crée des externalités positives. Il favorise la diffusion du progrès technique et l’innovation. Il y a un lien direct entre le niveau de compétences et la croissance potentielle d’un pays. Une étude sur l’ensemble des régions européennes entre 1950 et 2010 (Valero A. et J. Van Reenen, The Economic Impact of Universities, Evidence from Across the Globe, Economics of Education Review, 2019) a souligné qu’une augmentation de 10 % du nombre d’universités dans une région donnée a augmenté le PIB par tête de 0,4 % dans cette même région. La hausse de la productivité générée par une population plus diplômée permet également d’assurer la croissance des salaires pour tous. Un nombre plus élevé de diplômés améliore également les rentrées fiscales en lien avec l’augmentation des revenus. Il conduit à une compétitivité accrue et donc sur de potentiels excédents commerciaux. Pour le Conseil d’Analyse Économique, les dépenses d’enseignement supérieur s’autofinanceraient.

Les étudiants pas tous égaux

L’accès à l’enseignement supérieur est près de trois fois plus fréquent chez les jeunes de milieu aisé que pour ceux dont les parents figurent parmi les plus modestes : parmi les 20 % les moins aisés, environ 1 jeune sur 3 est inscrit ou a été inscrit dans un cursus de l’enseignement supérieur, contre 9 jeunes sur 10 parmi les 10 % les plus aisés. 5 % des jeunes dont les parents font partie des 50 % les moins aisés accèdent aux classes préparatoires, aux études de médecine, aux grandes écoles et doctorats contre 30 % des jeunes dont les parents appartiennent au dernier décile. 80 % des jeunes dont les parents appartiennent au dernier décile de revenu envisagent d’obtenir un diplôme de master ou un doctorat, contre moins d’un jeune sur trois parmi ceux dont les parents sont les moins aisés.

La France se caractérise par un taux d’échec important dans l’enseignement supérieur. Cette situation concerne en premier les bacheliers professionnels. L’obtention de la licence en trois ou quatre ans, n’est que de 16 % pour les détenteurs de baccalauréats technologiques et 6 % pour les bacheliers professionnels.

La dépense par étudiant diffère en fonction des filière

D’après les chiffres du Compte de l’éducation du ministère de l’Education nationale, la dépense par étudiant s’élevait, en France, en moyenne à 11 530 euros en 2019, avec des disparités entre les types de formation. Elle est de 10 110 euros à l’université, de 14 270 euros pour les sections de techniciens supérieurs et de 15 710 euros pour les classes préparatoires aux grandes écoles. Ces données reflètent imparfaitement la dépense par étudiant car elles englobent les dépenses liées à la recherche, à l’organisation du système éducatif, et la plupart des aides financières directes et indirectes octroyées aux étudiants. Le Conseil d’Analyse Économique a retraité les statistiques du Ministère de l’Education Nationale pour déterminer les coûts réels de formation. Ils s’élèveraient en moyenne à 5 250 euros par an et par étudiant. Ce coût moyen annuel varierait de 3 700 euros pour une année de licence à près de 13 400 euros pour une année en classe préparatoire soit un rapport de 1 à 4. les disparités entre spécialités sont marquées, allant d’un coût moyen annuel de 3 100 euros dans le domaine « normes et institutions » à 8 700 euros dans le domaine « maths, informatique, sciences de l’ingénieur ». En conjuguant la durée de la formation (sans redoublement) et le coût annuel selon le niveau et la spécialité du diplôme, les disparités d’investissement total entre différentes formations sont très importantes, 11 000 euros pour une licence en langues étrangères, 15 700 euros pour un master en droit, plus de 31 000 euros pour un master en informatique et près de 60 000 euros pour un diplôme d’ingénieur. Les écarts de coûts s’expliquent par le poids des rémunérations de personnels. Le niveau d’encadrement diffère selon les filières. Il y a 3,5 enseignants-chercheurs pour 100 étudiants en licence contre 8,9 en DUT et 9 dans les écoles d’ingénieur, soit un taux d’encadrement plus de deux fois supérieur. Concernant la somme de toutes les heures de cours pour l’ensemble des enseignants rapportée au nombre d’étudiants, le ratio est de 16 heures par étudiant en licence contre plus de 40 en DUT.

La France a, en une trentaine d’années, rattrapé son déficit au niveau de l’accès à l’enseignement supérieur. Cette mutation ne s’est pas accompagnée d’une réorganisation de l’enseignement supérieur et notamment des universités qui ont dû gérer l’afflux d’un grand nombre d’étudiants. Le manque d’investissement et d’encadrement a conduit au maintien d’un fort taux d’échec dans l’obtention des diplômes. L’absence de sélection à l’entrée à l’université ne facilite par l’orientation des étudiants en fonction de leurs compétences. Cette absence qui est devenue un principe intangible a pour corollaire l’existence de filières très sélectives représentées notamment par les grandes écoles. Ce système dual aboutit au maintien d’importantes inégalités. La tentation de la banalisation des grandes écoles revient périodiquement au cœur des débats. Sciences Po a ainsi supprimé les épreuves de culture générale et a mis un terme à ses examens écrits à l’entrée. Par ailleurs, un dispositif discriminant a été institué pour favoriser l’accès à l’école de jeunes issus des quartiers en difficulté. L’autre solution proposée est de transformer les grandes écoles en pôles d’excellence placés au cœur des grandes universités. Au-delà des aménagements, un effort en faveur des universités suppose une amélioration des conditions de travail des étudiants avec une augmentation des effectifs afin de réduire le nombre de jeunes sortant de l’enseignement sans diplôme et sans emploi.

L’inflation est vieille comme le monde

L’inflation trouve ses origines dans la monnaie ou plutôt dans la dépréciation de celle-ci en raison d’une émission décorrélée de la production, c’est-à-dire de l’offre. De tout temps, afin d’éviter la tentation d’user de la facilité monétaire, les autorités en charge de la monnaie ont essayé de créer des cadres pour sa création et de les respecter. Épisodiquement, face à certains évènements, les cadres explosent laissant la place à des vagues inflationnistes dont la durée dans le temps varie.

Dans l’histoire, inflation, monnaie et dette sont étroitement associées. La première expérience en la matière date, selon l’économiste, Jean-Marc Daniel, de 400 ans avant notre ère avec la décision de Denys 1er, le Roi de Syracuse de rappeler le stock de pièces en circulation afin d’en fabriquer un plus grand nombre pour résoudre un problème de dette publique. La manipulation du cours des monnaie, la recherche effrénée d’or rythme l’histoire romaine. La cupidité de ses dirigeants, le coût des conquêtes et la mauvaise gestion publique ont débouché sur des crises qui eurent raison de l’Empire. En 33 après notre ère, Rome connaît la première crise du système financier. L’État avait alors décidé d’assumer les engagements de débiteurs privés défaillants. Les créanciers eurent le droit d’être remboursés sans intérêt et après avoir dû accepter un allongement de leurs créances. L’inflation augmente progressivement pour atteindre plus de 10 % par an, alimentée par la dépréciation de la monnaie. Entre 260 et 300 après notre ère, le troc se développe à Rome du fait de l’absence de pièces en or. Dioclétien qui s’installe au pouvoir en 285 décide, faute d’or, de frapper des pièces en bronze et en cuivre afin de financer le déficit. En 301, devant l’envolée des prix, Dioclétien décide de bloquer les prix et les salaires. Cette décision est la première officiellement répertoriée dans l’histoire économique. Elle aboutit au développement du marché noir et à la défiance à l’encontre de la monnaie. Elle accélère le déclin de l’Empire Romain. Constantin qui lui succède décide pour restaurer la confiance de jouer la carte du catholicisme et de la réduction du temps de travail. Il décide que le « jour du soleil « (le dimanche) est férié. Il réduit le poids en or des pièces tout en créant une nouvelle monnaie, le solidus. Il nomme pour la première fois un Ministre en charge des Finances. Le choix du catholicisme comme religion unique permet de réduire les effectifs du clergé et le nombre de lieux de culte. Constantin récupère ainsi de nombreux objets en or. La baisse de l’inflation n’interviendra pour autant pas avant 318. Rome, jusqu’à sa chute, connaît l’encadrement des prix quand la nouvelle capitale de l’Empire Constantinople inaugurée en 330 bénéficie d’un régime de totale liberté des prix qui contribue à son essor économique.

Plus près de nous, les grands épisodes d’inflation sont liés à l’incapacité des États à faire face à leurs engagements. En France, dès le début de la période révolutionnaire, l’État émet des «assignats» pour financer l’effort de guerre et pour éviter la banqueroute. Ces bons rapportant des intérêts sont gagés sur les biens nationaux confisqués aux aristocrates. Compte tenu des besoins croissants, l’émission des assignats est de plus en plus décorrélée de la valeur des biens. À partir de 1795, l’inflation s’accélère et cela d’autant plus que pour déstabiliser le pays, les Anglais émettent également des assignats. Le Directoire en janvier 1796 tente de remplacer l’assignat par une nouvelle monnaie, le « mandat territorial », mais le taux de conversion trop faible (30 assignats pour un mandat). Faute de gage suffisant, sa valeur se déprécie rapidement. Pour éviter l’hyperinflation, le Directoire est contraint d’annoncer la fin du papier-monnaie. L’inflation, en rythme annuel, dépasse alors 300 %. En février 1797, la planche à billet est symboliquement brûlée, ce qui n’empêchera pas, la France, en septembre 1797 de faire un défaut de paiement effaçant les deux tiers de sa dette.

Pour l’Allemagne, la vague inflationniste reste un cuisant souvenir. Elle a ruiné de nombreux rentiers et de nombreux ménages. Son origine se trouve dans les réparations exigées à l’Allemagne par le traité de Versailles du 18 juin 1919. Le montant demandé dépasse les capacités productives de l’Allemagne de Weimar qui doit faire face aux dettes de guerre. Les indemnités de guerre dues par l’Allemagne devaient s’élever à 132 milliards de marks-or (dont initialement 50 milliards de marks sous forme d’annuités de 2 milliards). En 1870, la France avait dû payer 5 milliards de francs or à la Prusse. À la sortie de la Première Guerre mondiale, l’Allemagne est confrontée à une crise politique, économique et social. La révolution allemande de novembre 1918 renverse le Kaiser Guillaume II, une partie de la population considère que la défaite est avant tout politique et non pas militaire. Les réparations de guerre sont jugées inacceptables. La République de Weimar doit, entre 1919 et 1924 faire face à de multiples révoltes et tentatives de coups d’État en provenance de l’extrême droite comme de l’extrême gauche. La monnaie métallique est quasi-introuvable et les gouvernements ont recours à la planche à billet pour financer les dépenses publiques. Après une première vague d’inflation en 1920, la hausse des prix s’accélère à partir d’août 1922. Elle échappe à tout contrôle avec l’occupation de la Ruhr par les troupes franco-belges en janvier 1923 et atteint, en octobre, son acmé. L’indice des prix au détail passe de l’indice 1 en 1913 à 750 000 000 000 en novembre 1923. Les prix des repas servis au restaurant varient entre la commande et leur livraison. Durant l’été 1923, les paysans n’acceptent plus le mark-papier en échange de leurs produits agricoles et les salariés se font payer deux fois par jour. À partir de janvier 1924, l’hyperinflation est endiguée grâce à l’introduction d’un strict contrôle budgétaire, d’une indépendance complète de la banque centrale et de la mise en place d’une nouvelle monnaie forte. L’inflation allemande est souvent présentée comme responsable de la montée du nazisme. Si le parti nazi est créé en 1919, il ne prendra réellement son essor qu’avec la grande crise de 1929.

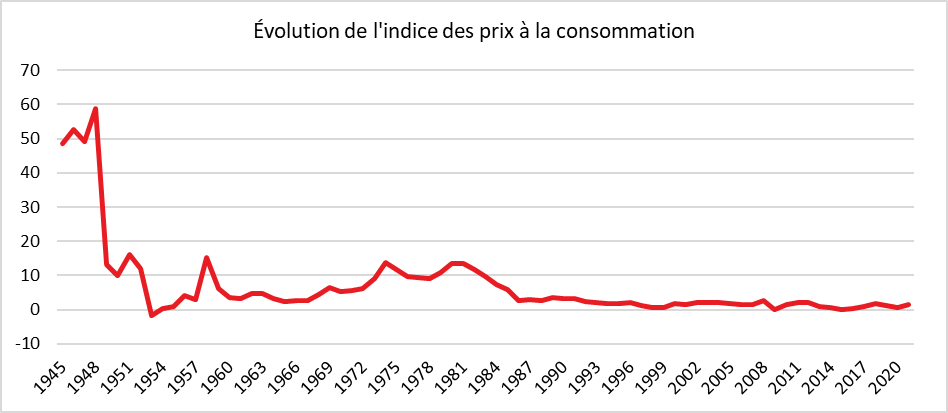

La France a, au cours du XXe siècle, été en proie à une inflation importante qui lui a permis de rembourser les dettes contractées lors des deux guerres mondiales. La période 1990/2020 tranche ainsi avec les décennies précédentes. Si au XIXe siècle, l’inflation était voisine de 1 avec la guerre de 1914-1918 et les années 1920, les prix connaissent de fortes hausses. Avec la crise de 1929 et la volonté de maintenir la parité du franc, une période déflationniste de courte durée s’ouvre. Elle s’achèvera en 1935 qui marque le début d’un emballement des prix. De 1936 à 1952, l’inflation atteint des sommets. Elle est de 27 % en 1937, de 52 % en 1946, de 49 % en 1947 et de 58 % en 1948. Le financement de la guerre, de la reconstruction et des dettes oblige à la création monétaire. Entre 1938 et 1952, la France est, avec l’Italie, le pays de l’OCDE à enregistrer la plus rapide hausse de ses prix. Ces derniers sont multipliés par 24 en France et par 49 en Italie, contre 2 aux États-Unis et 3 au Royaume-Uni. Les gouvernements français ont alors recours au contrôle des prix qui contribue à favoriser le marché noir.

À compter de 1952 et jusqu’à la fin des années 1960, l’inflation reste mesurée en France à l’exception de 1959 avec le passage au nouveau franc. La crise de 1968 puis les deux chocs pétroliers aboutissent à un regain de hausse des prix, le maximum étant atteint en 1980 avec un taux de 13,6 %. Avec l’instauration de la politique de désinflation compétitive et la fixation de normes de progression de la monnaie, l’indice des prix augmente à partir de 1990 jusqu’en 2008 d’environ 2 % par an. Cette baisse de l’inflation est favorisée par la mondialisation qui accroît la concurrence et par le niveau élevé du chômage. La crise financière de 2008/2009 amène le taux d’inflation en-dessous de 2 % obligeant la Banque centrale européenne à mettre en place à partir de 2015 une politique de rachats d’actifs et de taux bas. L’augmentation de la masse monétaire sans précédent en période de paix n’a pas d’effets réels sur les prix jusqu’à la crise sanitaire. Les liquidités sont en grande partie aspirées par les marchés financiers et immobiliers qui les stérilisent au point que les tenants de la nouvelle politique monétaire affirment qu’il est possible de relancer par les dépenses publiques sans créer de l’inflation. Les mesures massives prises par les pouvoirs publics pour soutenir les entreprises et les ménages durant la crise sanitaire semblent redonner sens au lien création monétaire déconnectée de la production et inflation.

Les prix peuvent connaître des bouffées de hausse en lien avec des déséquilibres entre offre et demande mais l’emballement de l’inflation se nourrit toujours de la création monétaire qui est son carburant et des dettes publiques. Les États en raison de leur pouvoir direct ou indirect sur la création de monnaie sont à l’origine de la quasi-totalité des vagues inflationnistes.

Après deux années de « quoi qu’il en coûte » mondial, le sevrage monétaire risque d’être une épreuve difficile. Depuis 2002, la base monétaire de la seule BCE est passée de 500 à 6 000 milliards d’euros. Il y a d’importants réservoirs d’inflation dans le monde si l’ensemble des liquidités ne permet pas d’augmenter l’offre et de générer des gains de productivités. Si de 2009 à 2019 l’immobilier et les actions ont stérilisé en partie les liquidités émises, il pourrait en être différemment demain. Une course de vitesse s’engage afin que l’offre puisse répondre aux stimuli de la demande, en particulier celle provoquée par la transition énergétique.