Le Coin des Tendances du 4 mai 2019

La baisse des gains de productivité, fatalité ou mystère

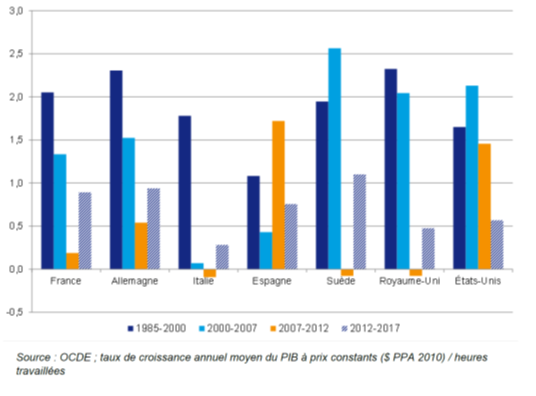

Depuis la fin des années 1990, la plupart des économies européennes dont la France font face à un ralentissement marqué de la croissance de la productivité du travail. Ce processus a mis un terme au rattrapage intervenu à compter des années 50 par rapport aux États-Unis.

La baisse des gains de productivité s’est effectuée en trois temps en Europe, la première rupture intervint dans les années 80/90, la deuxième au début de la décennie 2000 et la troisième au moment de la crise, en 2008. Le phénomène de baisse fut plus marqué en Europe qu’aux États-Unis. Les pays émergents ont également été confrontés à une érosion des gains de productivité mais à partir de la crise de 2008.

Croissance de la productivité horaire du travail

Les explications de cette chute des gains de productivité sont multiples. Pour les pays européens, le phénomène de rattrapage après la Seconde Guerre mondiale prend fin dans les années 1980/1990. Les États-Unis n’ont pas connu, par nature, ce décrochage. En revanche, ils ont connu un rebond dans les années 1990 avec le premier essor des nouvelles technologies. À l’exception de la Suède et de la Finlande, les autres pays européens n’ont pas connu de hausse de la productivité du travail du fait de la diffusion des microprocesseurs. Le retard pris durant les années 1995-2005 n’a jamais été rattrapé.

Le troisième fléchissement de la productivité est plus global. Il peut être lié à l’impact de la crise de 2008/2009 qui a abouti à l’annulation de nombreux projets d’investissement de la part des entreprises. La récession a déplacé la courbe de croissance de l’économie mondiale vers le bas. Il n’y a pas eu rattrapage du manque à gagner.

Plusieurs travaux internationaux dont ceux de Larry Summers et Robert Gordon mettent en avant un ralentissement du progrès technique. Les thèses sur la stagnation séculaire dont ils sont à l’origine ont eu une certaine popularité dans les années 2013/2015. Les innovations les plus rentables auraient été découvertes. La rentabilité des nouvelles découvertes serait décroissante. En outre, l’appétence de la population pour le progrès serait en recul ne favorisant pas la diffusion des innovations. Concernant les causes du recul, Robert Gordon estime que les grandes vagues d’éducation sont arrivées à leur terme dans les économies avancées, limitant à long terme les hausses de productivité. La baisse du niveau scolaire constatée en Europe ou aux États-Unis jouerait également en défaveur de la croissance. Les faibles taux d’intérêt joueraient à l’encontre des gains de productivité en permettant le maintien d’activité peu rentables. Le développement des emplois à faible qualification pèse par nature sur la productivité. De même la faiblesse de la demande intérieure des États occidentaux, en raison de la stagnation des salaires, rend plus difficile l’acquisition de biens à fort contenu technologique.

D’autres auteurs, comme Brynjolfsson et McAfee, estiment que ce ralentissement est transitoire et que la croissance de la productivité devrait augmenter avec la poursuite de la révolution numérique.

La « tertiarisation » de l’économie est un facteur actuellement important de l’évolution à la baisse des gains de productivité car ces derniers sont moins dynamiques dans les services que dans l’industrie. En France, la part de l’industrie est passée de 30 % en 1980 à moins de 15 % en 2018 de l’emploi du secteur marchand. La diminution de l’emploi agricole qui a jalonné tout le XIXe et le XXe siècle avait un effet positif sur la productivité et sur la croissance. Ce phénomène s’est interrompu au début des années 2000. L’emploi agricole pèse désormais moins de 5 % du total contre 12 % encore en 1980.

Les politiques de l’emploi menées par les pouvoirs publics ont pu également contribuer à la chute des gains de productivité. Ainsi, les exonérations de charges sociales sur les bas salaires ont abouti à augmenter ou à maintenir l’emploi dans les secteurs à faible productivité.

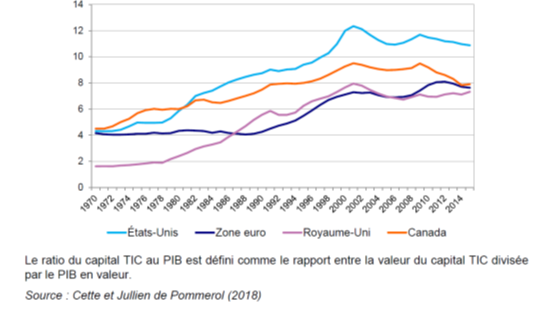

Pour le moment, les effets des technologies de l’information et de la communication semblent s’amoindrir. L’impact de ces technologies a été le plus fort entre 1995 et 2004. Sur la décennie suivante, cette contribution chute de 0,5 point en moyenne annuelle aux États-Unis à 0,15 entre 2004 et 2015. En zone euro, où l’effet des TIC a été moins puissant, la contribution annuelle moyenne chute entre les deux périodes de l’ordre de 0,15 point.

Les causes de l’essoufflement de la diffusion des TIC sont multiples. Les progrès dans le secteur des composants et notamment des microprocesseurs se sont ralentis. Les gains de productivité se sont essoufflés dans tous les secteurs utilisateurs des technologies. D’abord parce que les gains issus des changements organisationnels des entreprises nécessaires à l’introduction de technologies de l’information (essentiellement via Internet) ont plafonné au milieu des années 2000. Les TIC sont jugées par certains économistes comme des « technologies d’application générale » et de confort. Elles transforment les modes d’organisation, de production, de distribution mais quand le processus de digitalisation est réalisé, les gains s’estompent. Dans le commerce, la généralisation des terminaux de paiement à distance permet aux entreprises de vendre plus facilement mais leur généralisation ne permet pas un gain de chiffre d’affaires.

Capital investi en TIC/PIB en %

Des économistes comme Foster, Haltiwanger et Krizan considèrent que la digitalisation a généré une économie duale, d’un côté des entreprises très productives intégrant les nouvelles technologies, de l’autre, des secteurs plus traditionnels peu performants.

La mauvaise réallocation des gains générés par la diffusion des solutions numériques pourrait également expliquer la léthargie de la productivité. Les profits réalisés par les majors du digital seraient en partie gaspillés dans des projets à faible rentabilité. En outre, la faible concurrence créerait des effets de rente qui nuirait à la croissance.

Les plus optimistes considèrent que les gains de productivité devraient s’accélérer dans les prochaines années grâce à la diffusion des technologies de l’information et de la communication. Plusieurs études semblent indiquer que les économies pourraient connaître bientôt des gains de performance de grande ampleur, notamment à travers l’exploitation opérationnelle et généralisée de la puce 3D puis à terme par le développement de l’informatique quantique ainsi que l’intelligence artificielle et le véhicule autonome. D’autres études rappellent qu’une révolution technologique n’a des effets sur la productivité qu’après un délai de plusieurs décennies.

Selon l’économiste Van Ark, la pause actuelle dans les progrès de productivité induits par la troisième révolution industrielle correspondrait à une période de transition entre la phase de création et d’installation des nouvelles technologies et la phase d’un véritable déploiement. Comme pour les précédentes révolutions technologiques, cette phase de déploiement demanderait du temps car elle nécessite de profonds changements aussi bien institutionnels que dans les processus de production et de management. Lors des précédentes révolutions industrielles, les périodes de transition s’étalaient sur une ou deux décennies.

Enfin, la baisse de la productivité pourrait être la conséquence du vieillissement de la population avec des besoins, une mobilité et une appétence pour l‘innovation moindres. Le nombre de personnes âgées est, à l’échelle mondiale, ainsi passé de 200 millions à un milliard de 1950 à 2020. D’ici à 2050, le nombre de personnes âgées dans le monde dépassera celui des jeunes. De 1950 à 2050, le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans pour une personne âgée de plus de 65 ans est passé de 12 à 4. Cette mutation démographique a et continuera obligatoirement à voir des impacts sur les charges supportées sur les actifs et sur la productivité.

Les Français fâchés avec les études ?

Les Français ont un rapport complexe avec les études. Le taux d’échec y reste plus élevé que dans la moyenne des pays de l’OCDE. Il en résulte un nombre de diplômés inférieur et un taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans important. Ainsi, en 2016, 70 % des jeunes de 15 à 34 ans ayant achevé leurs études initiales occupent un emploi. Cette proportion est de 84 % pour les diplômés de l’enseignement supérieur, de 67 % pour les diplômés de l’enseignement secondaire et de 43 % pour ceux qui n’ont pas de diplôme plus élevé que le brevet des collèges. Les études préparent-elles bien à la vie professionnelle ? Sont-elles un gage pour réussir dans la vie ? Le jugement des jeunes actifs est assez ambivalent. Les plus diplômés sont plutôt satisfaits de l’enseignement qu’ils ont reçu quand l’insatisfaction est de mise chez ceux qui ne sont pas ou faiblement diplômés.

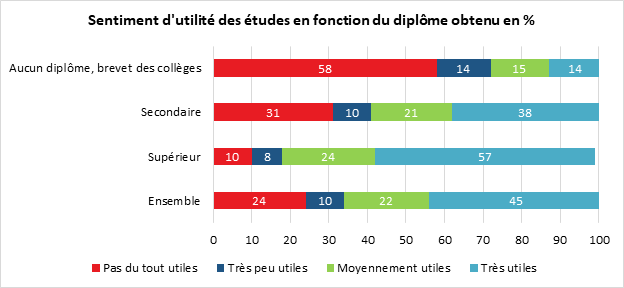

Selon l’INSEE, parmi les 15-34 ans ayant terminé leurs études initiales et occupant un emploi, 33 % considèrent que leurs études sont très peu utiles, voire pas du tout utiles, pour accomplir les tâches demandées dans leur travail actuel. À l’opposé, 45 % estiment qu’elles les aident beaucoup dans leur travail. Entre ces deux jugements, 22 % des jeunes en emploi considèrent que leurs études sont moyennement utiles dans leur travail.

Une majorité de diplômés de l’enseignement supérieur (57 %) juge que leurs études sont utiles pour l’accomplissement de leur métier. En revanche, 62 % des diplômés du secondaire et 86 % de ceux qui n’ont pas de diplôme plus élevé que le brevet des collèges estiment que leurs études ne leur servent à rien.

Source : INSEE

Les femmes plus positives que les hommes pour des raisons démographiques

47 % des jeunes femmes en emploi jugent que leurs études sont très utiles pour leur travail, contre 43 % des jeunes hommes. Ce ressenti plus positif des jeunes femmes s’explique par le fait que leur niveau de qualification est désormais supérieur à celui des hommes. 52 % d’entre elles sont diplômées du supérieur contre 40 % des jeunes hommes. En éliminant le facteur démographique, le jugement entre les femmes et les hommes sur l’utilité des études est identique.

Plus le niveau du diplôme est élevé, plus la satisfaction est importante

Au sein du supérieur, l’utilité ressentie des études est croissante avec le niveau de diplôme. 47 % des titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 estiment que leurs études les aident beaucoup dans leur travail. Ce taux monte à 54 % au niveau bac+3/4 et à 60 % au niveau bac+5 ou plus. Au sein des bac+5, la proportion est encore plus importante pour les titulaires d’un diplôme d’école d’ingénieurs ou de commerce (67 %).

Les sciences apportent plus de satisfaction que les sciences humaines

Dans le supérieur long, c’est-à-dire au-delà de bac+2, les formations des domaines scientifiques et techniques sont plus souvent jugées très utiles pour le travail que celles en lettres, sciences humaines, gestion et droit : en Master ou doctorat, 72 % des premières sont jugées très utiles contre 52 % des secondes ; en Licence (L3) ou Maîtrise (M1), ils sont respectivement 59 % contre 50 %. En contrepartie, si, dans le supérieur, peu de personnes considèrent que leurs études ne les aident pas du tout dans leur travail (une sur dix), elles sont près d’une sur cinq pour les diplômés de Licence (L3) ou Maîtrise (M1) de lettres, sciences humaines, gestion et droit. En licence professionnelle, les sortants des filières de la production jugent plus positivement leurs études que ceux issus des filières des services. La situation des diplômés du domaine paramédical et social est particulière : ils considèrent quasi-unanimement (92 %) que leurs études les aident beaucoup dans leur travail.

Pour les diplômés du secondaire, le rapport aux études est complexe

Les appréciations sont plus souvent négatives que positives pour les titulaires au mieux d’un bac technologique et plus encore pour le bac général. En revanche, elles sont plus fréquemment positives pour les titulaires d’un bac professionnel ou d’un CAP-BEP. C’est l’emploi qui fait la satisfaction. Un diplômé du secondaire peinant à trouver sa voie professionnelle estime que ses études ne sont d’aucune utilité à l’inverse de celui qui a réussi à s’insérer.

Les détenteurs d’emploi non qualifié sont les plus critiques. 46 % jugent que leurs études n’ont pas été du tout utiles.

Le degré de satisfaction vis-à-vis des études est fonction de l’emploi. Ainsi, parmi les jeunes en emploi diplômés du supérieur, ceux qui jugent leurs études très utiles occupent cinq fois plus souvent un emploi de cadre que ceux qui considèrent que leurs études ne les aident pas du tout.

Plus le regard sur les études est négatif, plus la probabilité de vouloir changer de vie professionnelle est forte. Inversement, seulement 10 % des personnes qui considèrent que leurs études sont très utiles dans leur travail actuel souhaitent changer d’emploi, elles sont plus de deux fois plus nombreuses (23 %) quand elles jugent que leurs études ne les aident pas du tout. Cet écart vaut quel que soit le diplôme.

L’étude de l’INSEE sur les jeunes actifs et leur regard sur l’utilité des études démontre un haut degré d’insatisfaction générateur de frustration et de désillusion. Elle rend plus impérieuse la nécessité de développer la formation professionnelle pour faciliter des changements d’orientation durant la vie professionnelle.