Le Coin des Tendances

COMMENT REINVENTER LES SALONS AU TEMPS DU DIGITAL ?

Les plateformes de vente digitales comme eBay, Amazon ou le Bon Coin supplantent de plus en plus les traditionnelles foires et salons qui depuis le Moyen-Âge rythmaient la vie économique de nombreuses et régions. Ce secteur, à la santé fragile, est contraint de se remettre en question d’autant plus que la crise de la Covid-19 a entraîné l’annulation de très nombreux salons.

L’existence des foires est mentionnée, en France, dès le Ve siècle. Il est fort probable qu’un certain nombre d’entre-elles existaient sous l’Empire Romain. Une des plus anciennes est celle de Troyes. Cette ville gallo-romaine qui portait alors le nom d’Augustobona était située sur la célèbre voie romaine Agrippa, qui reliait Milan à Boulogne. Augustobona était un lieu de rencontres et d’échanges importants pour les voyageurs européens.

Si au Moyen-Âge, le système politique s’effrite, les échanges n’en demeurent pas moins importants. Aux XIIe et XIIIe siècles, les foires de Champagne figurent parmi les plus importantes. Les commerçants vendaient des laines flamandes, anglaises, ou espagnoles, des soieries, des cuirs, des fourrures, des épices, des bois précieux et de l’orfèvrerie. En marge des foires commerciales, des forains proposaient des spectacles. Des baladins, des jongleurs, des comédiens, des saltimbanques divertissaient les marchands et les clients. Il est à souligner que le mot « saltimbanque » a la même origine que celui de « banquier ».

A partir du XIIIe siècle, les foires agricoles ont également joué un grand rôle dans l’animation des territoires. Ainsi, depuis 1484, aux Hérolles, dans la Vienne, au carrefour de plusieurs départements, ce tout petit hameau accueille, chaque mois pour une matinée, sur 11 hectares, plus de 400 exposants et entre 8 000 et 18 000 personnes.

La révolution industrielle n’a pas mis un terme aux foires ou aux salons. Ces derniers sont, au contraire, devenus des rendez-vous incontournables des entreprises pour présenter leur nouveauté et les vendre. Les salons automobiles, les salons du textile, la Foire de Paris en sont les symboles. Toutes les grandes villes économiques se sont dotées d’un ou plusieurs parcs d’exposition.

Dans le prolongement de l’exposition universelle de 1900, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, avec le concours de fédérations professionnelles, décide de créer le Comité des Expositions de Paris avec un objectif : concurrencer la foire de Leipzig. À cette fin, ce comité organise la première Foire de Paris au mois de mars de 1904 au Carreau du Temple. En raison de son succès grandissant, le Comité décide de s’installer, en 1921, à la Porte de Versailles où se tenait traditionnellement une foire aux bestiaux. Pour gérer cet espace, la Société d’exploitation du Parc des Expositions de Paris (SEPE) est créée. Les premiers bâtiments voient le jour en 1923. La Porte de Versailles est devenue le 1er parc d’exposition d’Europe en termes d’activité et le 7e en surface.

La foire de Paris qui a été longtemps un rendez-vous incontournable est depuis vingt-cinq ans en déclin. Le nombre de visiteurs est ainsi passé de 3 millions à 600 000 dont désormais plus de la moitié sont des invités. L’édition 2020 qui devait se dérouler au mois de juillet a été annulée à cause du coronavirus.

Porteuse des symboles de liberté, de modernité et de réussite sociale, l’automobile a fait l’objet très tôt de salons qui permettaient aux constructeurs de présenter les nouveautés et rencontrer les clients. La première exposition d’automobiles à portée internationale s’est tenue à Paris en 1898. L’automobile Club de France avait alors choisi comme lieu d’exposition le Jardin des Tuileries. Pour pouvoir participer à l’exposition, les automobiles devaient au préalable parcourir la distance Paris-Versailles-Paris. Pour la première édition, 140 000 personnes purent découvrir 232 modèles. En 1901, le salon de l’automobile se tient au Grand Palais et prend le nom d’Exposition internationale de l’automobile, du cycle et des sports. Le salon de l’automobile connait un véritable essor après la Seconde Guerre mondiale. En 1946, la fréquentation atteint plus de 800 000 personnes. Il symbolise la reconstruction de l’industrie française puis les Trente Glorieuses. Du fait du succès du salon, à partir de 1949, les motos et les cycles ont leur propre lieu. En 1954, le salon de l’automobile franchit, pour la première fois, la barre du million de visiteurs. À partir de 1962, il se tient Porte de Versailles. Le premier choc pétrolier de 1973 crée une première rupture. Les constructeurs n’ont plus les moyens de participer à un grand nombre d’évènements internationaux. Ainsi, à partir de 1977, le salon a lieu tous les deux en alternance avec le Salon du cycle et du motocycle. Cette alternance est pérennisée dans les années 90, les années paires sont dévolues à Paris et les années impaires à Francfort. Depuis 1988, le salon prend le nom de Mondial de l’Auto. Après avoir fêté son centenaire en 1998, il bat, en 2004, son record d’affluence avec 1,461 million de visiteurs. Il est alors le plus grand salon au niveau mondial. Avec les années 2010, un déclin se fait ressentir. Le poids croissant des pays émergents dans la production et l’achat de voitures entraîne un déplacement du centre de gravité du secteur. Les constructeurs rechignent à investir plusieurs millions d’euros dans des stands. Ainsi, en 2016, de nombreuses marques, essentiellement de luxe, renoncent au Mondial de Paris (Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, Volvo, Mazda, Ford, Groupe Fiat, Nissan, Aston Martin, Lotus, McLaren ou encore Alpine). La fréquentation du salon baissa de 15 % en 2016. Face à la concurrence du CES de Las Vegas dédié aux nouvelles technologies qui concernent de plus en plus le secteur de l’automobile, les organisateurs du salon de Paris décide d’en changer en profondeur le format. Il s’appelle désormais « Mondial Paris Motor Show » et n’est plus réservé exclusivement à l’automobile en étant ouvert aux entreprises œuvrant dans le domaine de la mobilité. En 2018, la nouvelle formule séduit peu, une perte d’au moins un million d’euros ayant été enregistrée. Avant même la covid-19, le maintien du salon était en jeu, de nombreuses grandes ayant indiqué leurs souhaits de ne pas s’y rendre (BMW, le Groupe Volkswagen, Ford ou Volvo ainsi que la grande majorité des marques de luxe). L’annulation pour raisons sanitaires a ainsi évité aux organisateurs d’avoir à prendre une délicate décision. L’édition 2020 du salon de Genève qui existe depuis plus de 120 ans a été également annulée. Ce salon qui attire plus de 600 000 visiteurs provenant essentiellement des pays limitrophes pourrait disparaître. En Allemagne, le salon de Frankfort n’aura pas lieu en 2021. Munich devrait néanmoins se substituer dans un format plus modeste.

Parmi les grands salons ayant connu un important succès figurait celui consacré aux arts ménagers. Sa première édition eu lieu en 1923, dans un baraquement sur le Champ-de-Mars. Il était consacré aux dernières inventions et aux recherches en cours. Le Salon des arts ménagers a été créé par l’État avec un aspect à la fois industriel et éducatif. Il visait à promouvoir de nouveaux modes de vie. Il est ainsi demeuré la propriété du Centre national de la recherche scientifique, établissement public du Ministère de l’éducation nationale. Dès 1926, il s’installe au Grand Palais et prend le nom de « Salon des arts ménagers ». Avec la diffusion des nouveaux produits électroménagers après la Seconde Guerre mondiale, ce salon connaît un succès croissant. Le nombre de visiteurs durant les Trente Glorieuses dépasse fréquemment le million. En 1961, le Salon quitte le Grand Palais pour s’installer au Centre des nouvelles industries et technologies (CNIT) au cœur du nouveau quartier de La Défense, symbole des Trente Glorieuses. Dans les années 60, les ménages s’équipent massivement en réfrigérateur, en lave-linge ou en téléviseur. Dès le début des années soixante-dix, le salon entame son déclin. La multiplication des grands centres commerciaux permet aux Français d’acquérir l’électroménager très facilement. Il n’est plus utile de « monter à Paris » pour découvrir les dernières nouveautés. Le dernier Salon des arts ménagers a eu lieu en 1983. Il a été ensuite remplacé par un salon destiné aux seuls professionnels et qui se tient au parc des Expositions de Villepinte.

Le secteur des salons à la recherche d’un nouveau souffle

Le secteur du salon est en pleine reconversion. Les entreprises rechignent à participer à des évènements coûteux sur quinze jours avec des retours sur investissement très faibles. Elles préfèrent utiliser d’autres canaux pour présenter leurs nouveautés. Les réseaux en ligne, les vidéos sur les sites de partage, les micro-évènements sont privilégiés. Le stand de Renault ou de BMW à la Porte de Versailles représente un budget de près de 20 millions d’euros, la seule location de la surface s’élevant à 5 millions d’euros. La présence d’un grand nombre de marques limite la portée des annonces.

Le déclin des salons ne s’arrête pas à la Foire de Paris ni au Mondial de l’automobile, l’ensemble du secteur doit faire face à la concurrence d’Internet qui permet désormais à tout moment aux clients de découvrir les nouveautés. Les digital nativ consomment avant tout via leur écran et ne trouvent guère de satisfaction à se rendre dans un grand hall pour admirer des objets statiques. Le salon dans un monde interactif apparaît, pour de nombreux visiteurs, peu enrichissant. L’installation d’équipements vidéo, de simulations, de jeux n’a pas pour le moment eu de résultats tangibles sur la fréquentation des salons.

Les organisateurs de salons souhaitent de plus en plus s’inspirer des « fashion week » dont le succès ne se dément pas. Les défilés ne sont pas concentrés sur un lieu unique mais sur plusieurs. Les grandes marques investissent des lieux symboliques, Céline, depuis plusieurs années, installent un chapiteau aux Invalides quand Chanel occupe fréquemment le Grand Palais. La succession des défilés dans le temps permet également un meilleur traitement médiatique. Avec l’annulation de plusieurs Fashion Week, la crise sanitaire a incité l’industrie de la mode a se réinventer en créant des défilés de mode virtuels, du livestreaming shopping, des défilés en 3 D sans mannequin, et des défilés de mode intégrés à des jeux vidéo. Les marques utilisent de plus en plus des influenceurs sur les différents réseaux et systèmes de messagerie.

LES FRANÇAIS POUR UNE COUVERTURE SOCIALE UNIVERSELLE

Depuis 2000, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du Ministère des Solidarités réalise un baromètre pour analyser l’évolution de l’opinion des Français sur leur santé, sur la protection sociale ainsi que sur les inégalités et la cohésion sociale. La dernière enquête a été réalisée avant la crise de la Covid-19 mais pendant le débat sur la réforme des retraites et après la crise des « gilets jaunes ». Elle souligne le haut niveau d’inquiétude des Français avec le sentiment dominant d’une dégradation des conditions de vie du fait de la pollution et d’une montée des inégalités. Les sondés attendent une augmentation de la protection sociale avec en particulier un accroissement des dépenses de santé.

Un fort sentiment d’injustice

Selon l’enquête de la DREES, moins d’un Français sur quatre pense que la société française est « juste ». Les femmes sont en la matière encore plus sévères. Seulement 20 % d’entre-elles jugent la société juste contre 26 % des hommes.

Les cadres ou les professions libérales sont un peu plus optimistes (33 % considérant la société comme juste), contre seulement 19 % des ouvriers et des employés.

Un problème récurrent de pouvoir d’achat

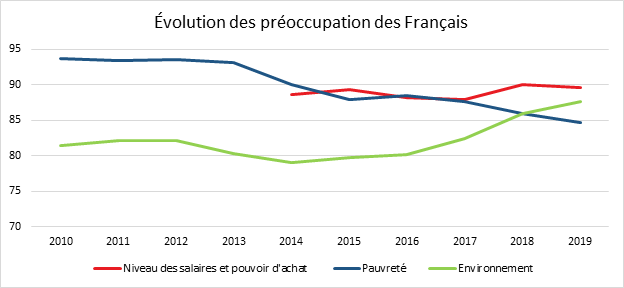

Près de la moitié des personnes interrogées se disent « très préoccupées » par le niveau des salaires et le pouvoir d’achat. Ce taux est de 57 % chez les ouvriers et les employés, contre 35 % chez les cadre et professions libérales.

Cercle de l’Épargne – données : Drees

Inégalités et pauvreté, un fort ressenti

18 % de Français se considéraient au début de l’année 2020 comme pauvres, contre 13 % les années précédentes. En retenant le seuil des 60 % du revenu médian, 13,7 % des Français vivaient, en 2018, en dessous du seuil de pauvreté. L’augmentation des dépenses de logement et plus globalement des dépenses pré-engagées explique le ressenti négatif des Français sur leur niveau de vie.

Pour plus de huit Français sur dix, les inégalités ont plutôt augmenté au cours des cinq dernières années et devraient augmenter à l’avenir.

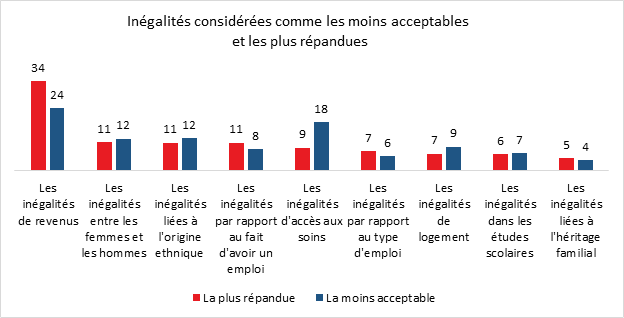

Les Français considèrent que les inégalités de revenus sont les plus répandues (34 %) et les moins acceptables (24 %), suivies des inégalités d’accès aux soins (18 %), loin devant les autres types d’inégalités (11 % pour les inégalités entre les hommes et les femmes, les inégalités d’accès à l’emploi ou celles liées à l’origine ethnique). Jusqu’en 2017, les inégalités de santé devançaient les inégalités de revenus. À l’opposé, les inégalités liées à l’héritage familial ne sont quasiment pas citées.

Près de neuf Français sur dix estiment que la pauvreté et l’exclusion ont augmenté en France depuis cinq ans, et 85 % se déclarent préoccupés par cette évolution. Ce ressenti n’est pas confirmé par les données statistiques de l’INSEE qui soulignent une stabilité dans ce domaine. Près des deux tiers des Français soutiennent une augmentation du RSA. Ils sont un peu moins nombreux à l’étendre aux jeunes de 18 à 24 ans (50 %). Les jeunes adultes de moins de 30 ans y sont, en revanche et assez logiquement, plus souvent favorables que leurs aînés (6 sur 10).

L’environnement au cœur des priorités

Pour 88 % de la population, soit 8 points de plus en trois ans, les problèmes liés à l’environnement sont une source d’inquiétude. Cette préoccupation est moins marquée chez les ouvriers (81 %) et les employés (87 %) que pour les cadres ou professions libérales (91 %) et les professions intermédiaires (93 %). Les agriculteurs souvent montrés du doigt pour le recours à des produits phytosanitaires sont sur la même longueur d’onde que l’ensemble de la société (92 %).

Cercle de l’Épargne – données Drees

Les Français restent attachés à leur système de protection sociale universelle

Seulement quatre personnes sur dix considèrent leur situation meilleure que celle de leurs parents au même âge. Pour autant, en moyenne, le niveau de vie des Français a progressé fortement depuis les années 1980. Pour le moment, toutes les générations sont gagnantes par rapport aux précédentes même si les écarts tendent à se réduire. À 26 ans, selon une étude de l’INSEE de 2016, un jeune né entre 1984 et 1988 touchait en moyenne 20 980 euros par an contre 18 020 euros pour celui de la génération née entre 1969 et 1973. Les inégalités se sont réduites depuis le début des années 70. Le nombre de personnes bénéficiant du minimum vieillesse est passé de deux millions à moins de 600 000 quand dans le même temps celui des retraités a été multiplié par trois.

Les Français sont pessimistes pour leurs enfants. Ils ne sont que 34 % pour penser que la situation s’améliorera pour les prochaines générations. La dégradation de l’environnement, l’emploi et les inégalités sont les principaux facteurs pour expliquer ce pessimisme.

Partir le plus tôt possible à la retraite tout en sachant que cela sera difficile

L’étude de la DREES confirme les enquêtes du Cercle de l’Épargne. Les Français rêvent de revenir à la retraite à 60 ans tout en sachant que ce retour est une utopie. Ils estiment majoritairement qu’ils seront contraints de partir à 65 ans. L’âge moyen auquel les personnes interrogées envisagent de prendre leur retraite est passé de 61,3 ans en 2000 à 64,8 ans en 2019. Cet âge moyen anticipé de départ en retraite est nettement supérieur à l’âge auquel elles auraient souhaité idéalement sortir du marché du travail. Pour les moins de 40 ans, l’écart est de 5,4 ans quand pour les 40 – 55 ans, il est de 4,1 ans.

Une forte demande de protection sociale

Les Français récusent l’idée d’une diminution des prestations sociales accompagnée d’une réduction des prélèvements. Cette appréciation n’est pas sans lien avec le fait que moins de la moitié d’entre eux paient l’impôt sur le revenu et que la taxe d’habitation est en cours de suppression. Moins d’un Français sur cinq accepterait ainsi une baisse des pensions ou de la couverture maladie. Moins d’un Français sur quatre est disposé en contrepartie d’un allègement des charges sociales et des impôts à revoir à la baisse l’indemnisation du chômage. Pour les allocations familiales et les allocations logement, les jugements sont globalement identiques.

62 % de la population estiment normal la France consacre un tiers de son revenu national au financement de la protection sociale. 22 % considèrent que ce montant est largement insuffisant. Seulement 16 % le jugent excessif.

61 % des Français (+9 points par rapport à 2015) affirment que la priorité n’est pas la réduction des déficits sociaux mais le maintien ou l’extension des dépenses sociales. (66 % et 57 % des hommes).

Pour une généralisation des régimes universels

Le lien entre assurance sociale et travail se disjoint de plus en plus. La Sécurité sociale à la française reposait sur le concept d’assurance professionnelle. Avec l’universalisation de l’assurance maladie, l’introduction de la CSG et l’étatisation des régimes de protection sociale, l’association couverture sociale-travail est en train de disparaître. Plus de huit Français sur dix sont favorables à ce que tout le monde, cotisant ou non, puisse bénéficier de l’assurance maladie, plus de sept sur dix du système de retraite, et six sur dix des allocations chômage ou des prestations familiales. Une majorité souhaite néanmoins que les cotisants puissent bénéficier d’un traitement privilégié.

La santé avant tout

Interrogées en octobre et novembre 2019, soit quatre mois avant le déclenchement de l’état d’urgence, 72 % des Français affirmaient que « la santé n’a pas de prix » et que de ce fait l’État doit y consacrer une part croissante de la richesse nationale. En 2013, moins de 6 personnes sur 10 étaient de cet avis.

S’ils sont critiques à l’encontre de la gestion du système de santé (80 %), les Français se déclarent satisfaits la qualité des soins. Pour les sondés, les principaux facteurs expliquant leurs problèmes de santé sont l’environnement (24 %) et le travail (21 %). Suivent les comportements de vie, le niveau des revenus, l’hérédité, etc.

Une préférence marquée pour le secteur public

Plus de 90 % de la population souhaitent que le système d’assurance maladie et le système de retraite restent publics. En 2019, 66 % de la population estiment que la solidarité devrait avant tout être l’affaire de l’État, des collectivités locales ou de la Sécurité sociale. Le rôle des individus et des familles dans la solidarité est plus souvent mis en avant par les 20 % les plus aisés.

Les Français, avant la crise de la Covid-19, apparaissaient sur la défensive avec un haut niveau d’anxiété concernant l’avenir. Le débat sur la réforme des retraites a dû jouer en faveur de cette cristallisation. L’austérité budgétaire qui était toute relative en France était de plus en plus mal vécue. L’idée que la protection sociale ne bénéficiait pas d’un effort financier suffisant était largement répandue malgré le fait que son poids dans le PIB, soit, en France, le plus élevé de l’OCDE. Au niveau de l’assurance vieillesse, le recul de l’âge de départ à la retraite est tout à la fois un chiffon rouge et un fait inévitable. Ce paradoxe peut expliquer que la popularité du projet relatif au régime universel de retraite se soit effilochée au cours de sa discussion. Les Français semblent enfin avoir opté pour un système beveridgien de protection sociale avec une déconnexion entre la couverture et le travail. Ce changement de système, n’est pas sans lien avec l’évolution du rapport à l’emploi. Les Français sont de moins en moins nombreux à considérer que leur accomplissement passe par le travail (étude du Crédoc du mois de juin 2020).

Les Maires au défi

Après la crise des gilets jaunes et le grand débat, la crise sanitaire liée au covid-19 a mis une nouvelle fois en évidence le rôle des maires et des communes propulsés en première ligne au côté des Préfets. Si les élections municipales qui viennent de connaître leur dénouement ont surtout mis en avant les résultats dans les métropoles et grandes villes, on ne peut négliger le fait que 91 % des communes en France comptent moins de 3500 habitants. Dotés de moyens financiers et humains limités, leurs maires vont devoir relever plusieurs défis alors qu’ils ne disposent pas toujours des compétences pour agir.

Faire face aux conséquences économiques et sociales du Covid-19

Avant la survenue de l’épidémie, les communes et les intercommunalités affichaient une situation plutôt saine grâce aux efforts dans la durée pour contenir leurs dépenses. Néanmoins, leur situation financière demeurait fragile. Avec la crise sanitaire, le bloc communal a vu ses recettes impactées à hauteur de – 3,2 milliards d’euros en raison de la fermeture des services publics locaux entraînant une baisse des recettes tarifaires (9,29 milliards d’euros en 2018, soit 8 % de leurs recettes de fonctionnement), et la diminution de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la contribution foncière des entreprises (CFE). S’y ajoutent les dépenses imprévues engagées pour faire face à la crise sanitaire, économique et sociale, sans oublier les dépenses obligatoires comme la masse salariale qui demeurent autant de frais fixes.

La troisième loi de finances rectificative dont l’examen a débuté le 1er juillet à l’Assemblée Nationale a prévu une clause de sauvegarde pour les recettes fiscales et domaniales du bloc communal (droits de terrasses, de stationnement, etc.). Ce mécanisme de compensation est évalué à 750 millions d’euros et pourrait concerner 12.000 à 13.500 communes. Les pertes de recettes seront intégralement compensées par l’État si celles-ci sont inférieures à la moyenne de leurs trois derniers budgets. Cela concerne en particulier les communes touristiques dépendantes des taxes de séjour ou des « taxes casino ». En outre, L’État s’est engagé à compenser à hauteur de 110 millions les baisses de recettes pour les communes d’Outre-mer, très dépendantes de l’octroi de mer et de la taxe sur les carburants, et de 40 à 50 millions d’euros les pertes des régions ultramarines.

Dans l’ensemble, communes et intercommunalités se sont déclarées plutôt satisfaites par ces mesures d’urgence, même si la base de calcul retenue pour la compensation qui n’intègre pas les pertes tarifaires et l’enveloppe de 750 M€ leur paraissent insuffisantes. Autre sujet de préoccupation, l’affaissement du versement mobilité dont la mise en œuvre est différente selon les collectivités (syndicat de transport, régie publique, délégation de service public) et nécessite selon leur représentants un traitement spécifique hors plan de sauvegarde.

Les communes comme les intercommunalités vont donc être contraintes de revoir leur budget pour 2020 et, surtout, pour 2021 où l’impact financier devrait se faire ressentir en année pleine. A fortiori si leurs élus veulent jouer un rôle dans l’accompagnement du plan de relance de l’activité économique. Or il n’est pas certain qu’elles disposent des leviers fiscaux et financiers nécessaires. Après la taxe professionnelle en 2010, les communes ont perdu, en 2019, 80% de la taxe d’habitation au niveau national. Ces recettes fiscales en baisse ont contribué à réduire leur marge de manœuvre et leur autonomie financière. Sur les 240 milliards d’euros de budgets locaux, une fois effectuée la réforme de la taxe d’habitation, il ne reste plus que 40 milliards d’impôts locaux environ sur lesquels les maires disposent d’un pouvoir de taux. Et les dotations de l’État financées par les impôts nationaux ne compensent pas intégralement leur évolution. De là, la vigilance de l’Association des Maires de France sur le devenir des impôts de production (CVAE et CFE) dont la suppression a été un temps à l’étude.

Concilier développement économique et transition écologique

Plusieurs des mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat et validée par le Président de la République relèvent de compétences du bloc communal, qu’il s’agisse de l’augmentation du nombre de parkings relais, de l’interdiction des véhicules polluants dans les centres villes, de la constitution de réserves foncières ou bien encore de l’instauration de clauses environnementales dans les marchés publics.

Toute la question pour les maires et les Présidents d’intercommunalités sera de savoir comment concilier la poursuite du développement économique de leur territoire avec les objectifs assignés de réduction de moitié des surfaces urbanisables, de sanctuarisation des espaces agricoles, de développement de la ville sur la ville en facilitant la reconversion des friches, et de moratoire sur les nouvelles zones commerciales en périphérie des villes.

A vrai dire, ce débat n’est pas nouveau. Déjà, l’instruction du Gouvernement du 29 juillet 2019 relative à̀ l’engagement de l’État en faveur d’une gestion économe de l’espace n’avait pas manqué de faire réagir les maires. Le « zéro artificialisation nette » inscrit dans le plan pour la biodiversité de 2018 se veut une réponse à la consommation d’espace qui a représenté 27.000 hectares par an entre 2006 et 2016. Fondé sur la démarche « éviter, réduire, compenser » du code de l’environnement, le « zéro artificialisation nette » vise non seulement à une consommation sobre de l’espace, mais va plus loin en encourageant les projets ou démarches de réhabilitation, de renaturation ou de désartificialisation de zones telles les friches. D’où les interrogations des maires concernant non seulement le devenir des projets de création ou d’extension des zones d’activités économiques ou commerciales, mais aussi des programmes de logement donnant lieu parfois à des injonctions paradoxales de l’État; par exemple, comment construire plus de logement social avec moins de foncier ?

La question est sensible car elle met en cause la compétence première des collectivités locales en matière d’urbanisme quand, dans le même temps, le gouvernement affiche sa volonté d’aller plus loin en matière de décentralisation. De fait, l’État se réserve la possibilité de mobiliser tout l’éventail de leviers réglementaires à sa disposition pour obtenir les modifications nécessaires si les documents d’urbanisme approuvé par les communes ou les intercommunalités (Scot ou PLU, PLUi) devaient aller à l’encontre d’une gestion économe de l’espace ou prévoir une densification insuffisante à proximité des secteurs desservis par les transports ou équipements collectifs.

Relancer le logement en panne

En raison du coronavirus, la construction de dizaines de milliers d’immeubles et de maisons est compromise alors que le besoin de logements est important. Selon les chiffres publiés le 2 juillet par le ministère de la Cohésion des territoires, le nombre de permis de construire délivrés a chuté de -8,8 % en mai 2020 sur un an. Les mises en chantier ont reculé de -10 % sur la même période. Sur trois mois (mars, avril, mai) par rapport aux trois mois précédents, la baisse des autorisations à la construction de logements comme des mises en chantier atteint -46 %.

C’est donc un déficit durable de nouveaux logements qui s’annonce, alors que les prix de l’immobilier augmentent depuis des années en France, et repartent à la hausse malgré la crise sanitaire, en particulier dans les grandes villes. A preuve, l’envolée des ventes de l’immobilier avec un rebond de 35% le mois dernier par rapport à juin 2019 et des niveaux record, à l’exemple de Lyon où la barre du m2 à 10 000 € a été franchie.

L’approche des élections municipales puis le report du second tour au mois de juin ont ralenti d’autant les décisions des communes. Certes le gouvernement a pris des mesures pour que l’examen des permis de construire reprenne rapidement après la fin du confinement, mais les professionnels sont pessimistes. Le mois dernier, la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) estimait que le nombre d’immeubles autorisés allait reculer de 100 000 logements en 2020, sans prendre en compte les maisons individuelles.

La volonté exprimée par le Président de la République de diviser par deux les surfaces urbanisables et de mettre fin à l’étalement des logements autour des villes pourrait avoir des conséquences importantes sur le plan local. La rareté des terrains constructibles devrait en effet inciter à programmer des immeubles plus hauts afin de construire de nouveaux logements sur des surfaces réduites. Au printemps dernier, cette idée avait été défendue par le Conseil national de l’habitat dans la perspective d’un plan de relance pour la construction de logement en France. Les élus locaux déterminent le droit des sols à travers les plans locaux d’urbanisme. Pour construire des immeubles rehaussés de 2 ou 3 étages, les collectivités devront donc redéfinir leur politique d’urbanisme. Ce qui risque de prendre du temps alors que les besoins en logement sont urgents.

Dernier écueil pour les maires, les restrictions sur les crédits immobiliers édictées fin 2019 par le Haut conseil de stabilité financière (HCSF), ne facilitent pas l’accès à l’emprunt, malgré le niveau historiquement bas des taux d’intérêt. Les banques ont été invitées à ne plus accepter de remboursements supérieurs à un tiers des revenus d’un ménage.

Parachever l’intercommunalité

Les élections municipales qui se sont achevées le 28 juin ont mis en avant les maires et les communes. Paradoxalement, il aura été très peu question des intercommunalités alors que c’est à cet échelon que se traitent désormais l’essentiel des enjeux qui ont été au cœur de la campagne électorale, à l’exemple des métropoles et des communautés d’agglomération. Consacrée dans la loi, l’intercommunalité peine encore à s’inscrire dans les faits. Sa gouvernance reste à écrire par les maires.

Moins nombreuses mais couvrant des populations et des territoires de plus en plus vastes à l’échelle des bassins d’emploi, les intercommunalités exercent des compétences essentielles en lieu et place des communes (développement économique, aménagement de l’espace, mobilités, eau et assainissement, environnement). Ce qui interroge l’équilibre des pouvoirs au sein du bloc communal. Le gouvernement en a tenu compte dans la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique qui vise à conforter chaque maire dans son intercommunalité, en particulier grâce au pacte de gouvernance destiné à permettre aux élus locaux de s’accorder sur le fonctionnement quotidien et sur les compétences de leur établissement public de coopération intercommunale.

A l’enchevêtrement des compétences répond l’imbrication des collectivités locales et l’interdépendance des territoires qui expliquent pourquoi les engagements pris par les maires des grandes villes en matière d’économie, de logement, de mobilités et d’environnement ne pourront en réalité se concrétiser qu’à l’échelle métropolitaine avec les maires voisins. C’est toute la question de la polarisation de l’emploi et de la spécialisation des territoires qui est soulevée, avec le refus des communes en périphérie d’être cantonnées aux rôles de zones dortoir et de transit. Ce qui pose là aussi un problème de gouvernance, comme en témoigne, par exemple, la complexité de la cohabitation entre la ville de Paris, la Métropole du Grand Paris et la Région Ile-de-France qui rend la situation illisible pour l’usager.