Conjoncture – enfance en difficulté – confiance des ménages

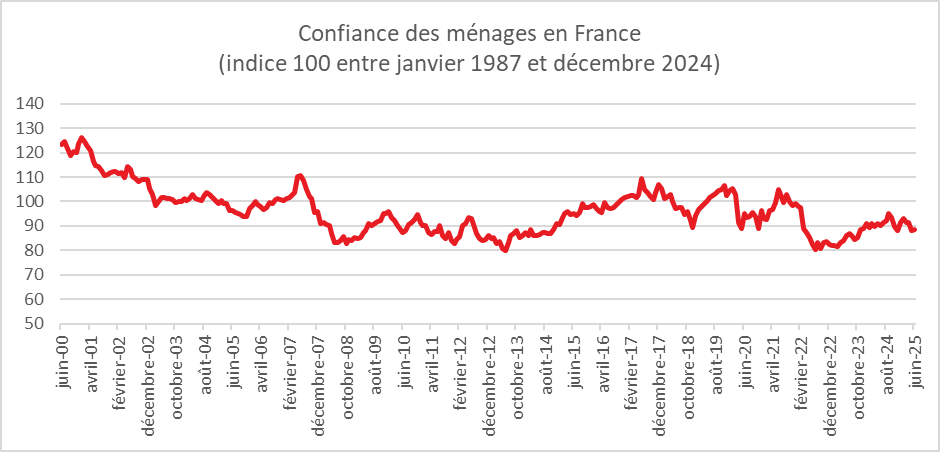

Stabilisation de la confiance des ménages au mois de juin

En juin 2025, la confiance des ménages est, en France, selon l’INSEE, stable. À 88, l’indicateur qui la synthétise est inchangé tout en demeurant dégradé, nettement au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024). Le contexte géopolitique ne conduit pas les ménages à l’optimisme.

En juin, l’opinion des ménages concernant leur situation financière personnelle passée s’améliore légèrement. Le solde d’opinion correspondant gagne un point et se rapproche de sa moyenne de longue période. Celui relatif à leur situation financière future est stable et reste au-dessous de sa moyenne de longue période. La proportion de ménages estimant qu’il est opportun, dans la situation économique actuelle, de faire des achats importants demeure stable. Le solde correspondant reste au-dessous de sa moyenne de longue période.

L’époque reste à l’épargne. Au mois de juin, la part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner augmente de nouveau. Le solde d’opinion correspondant gagne quatre points, et demeure bien au-dessus de sa moyenne de longue période. L’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne future est également en hausse. Le solde d’opinion gagne deux points et reste bien au-dessus de sa moyenne de longue période. Celui relatif à leur capacité d’épargne actuelle est stable et se situe au-dessus de sa moyenne de longue période.

En juin, l’opinion des ménages sur le niveau de vie futur en France diminue de nouveau légèrement. Le solde d’opinion associé perd un point. Celui relatif au niveau de vie passé est stable. Ces deux soldes restent bien au-dessous de leur moyenne de longue période.

En juin, les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage est en légère baisse. Le solde correspondant perd deux points. Il demeure bien au-dessus de sa moyenne de longue période.

La proportion des ménages estimant que les prix ont fortement augmenté au cours des douze derniers mois se replie. Le solde d’opinion associé perd trois points et se rapproche de sa moyenne de longue période. La part des ménages considérant que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois est stable. Le solde associé se situe au-dessous de sa moyenne de longue période.

Cercle de l’Epargne – données INSEE

Près de 400 000 jeunes bénéficiaires d’une mesure de protection

La protection de l’enfance constitue une des compétences majeures des départements. Ces derniers ont reçu cette compétences par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983 (loi n° 83-8), dans le cadre du transfert de compétences de l’État vers les collectivités territoriales. Elle est aujourd’hui encadrée par le Code de l’action sociale et des familles (CASF). Le président du conseil départemental est l’autorité de droit commun en matière de protection de l’enfance, y compris pour les décisions administratives d’actions éducatives et l’organisation de l’accueil des enfants confiés.

Les départements ont ainsi comme missions :

- La détection, évaluation et signalement des situations à risque ;

- La mise en œuvre des mesures de protection ;

- La responsabilité légale des enfants confiés.

La protection de l’enfance constitue une des plus importantes dépenses d’action sociale des départements. En 2023, les dépenses y afférentes ont atteint 11,0 milliards d’euros, soit près d’un quart du budget d’action sociale départementale.

Les départements financent :

- Le recrutement et la rémunération des assistants familiaux ;

- Les établissements habilités ASE (souvent associatifs) ;

- Les actions éducatives ;

- Les aides aux jeunes majeurs ;

- Les interventions de prévention spécialisée.

L’État a conservé certaines compétences en matière de protection de l’enfance dont :

- Le contrôle général des politiques publiques (Inspection générale des affaires sociales – IGAS) ;

- L’animation nationale (notamment à travers la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance) ;

- La justice des mineurs (compétence exclusive des juges pour enfants en matière de protection judiciaire) ;

- La police et la gendarmerie dans les cas de maltraitance grave.

Les communes participent de leur côté à la prévention précoce, via la PMI (Protection maternelle et infantile) quand celle-ci n’a pas été transférée aux départements.

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) a réalisé une étude permettant d’avoir une vision globale et précise de la protection des mineurs en France.

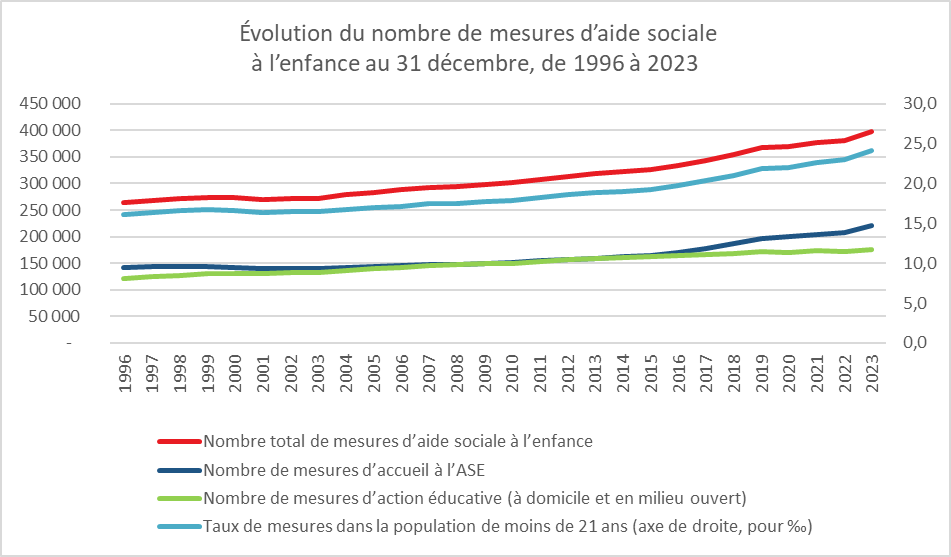

Au 31 décembre 2023, 384 900 mineurs et jeunes majeurs étaient concernés par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Ces jeunes étaient visés par 396 900 mesures distinctes, preuve que certains font l’objet de plusieurs formes de soutien simultanément : une action éducative peut, par exemple, coexister avec un placement. 221 000 jeunes (soit 57 %) bénéficient d’un accueil en dehors du domicile familial. 175 800 jeunes (46 %) font l’objet d’une action éducative à domicile, sous la houlette d’un travailleur social.

Le chevauchement partiel de ces catégories souligne la complexité des parcours et des décisions, souvent prises dans l’urgence ou la détresse. 71 % des actions éducatives et 79 % des mesures d’accueil relèvent de décisions judiciaires, ancrant l’ASE dans le champ de la protection légale autant que sociale.

Depuis 1998, le nombre de mesures a été multiplié par 1,5, avec un taux de recours passant de 16,6 à 24,1 pour mille jeunes de moins de 21 ans. Fin 2023, 2,3 % de cette population bénéficiait d’au moins une mesure, soit un jeune sur quarante-trois. Cette dynamique est portée aussi bien par les actions éducatives (multiplié par 1,4) que par les mesures d’accueil (multiplié par 1,5), bien que ces dernières aient connu une accélération significative à partir de 2016, expliquant 82 % de la hausse globale.

De nombreux jeunes ayant franchi la barrière symbolique de la majorité restent vulnérables, instables, souvent sans repère. L’ASE prolonge pour certains sont accompagnés au-delà des 18 ans. Fin 2023, 30 800 jeunes majeurs bénéficiaient d’un accueil provisoire, dispositif qui avait explosé entre 2018 et 2021 à raison de +21 % par an. Cette croissance fut favorisée par deux leviers : la crise sanitaire, qui imposa des mesures dérogatoires, et la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, lancée dès 2018.

Depuis 2022, le nombre de jeunes majeurs accompagnés est en repli (–4,9 % en 2022 ; –0,3 % en 2023), notamment chez les anciens MNA (–12 % en 2022 ; –3,4 % en 2023). Le reflux migratoire durant la pandémie (baisse de 20 % des flux migratoires en 2020 et 2021) se traduit mécaniquement par une moindre présence de MNA devenus majeurs aujourd’hui.

Le rôle de l’assistante familiale recule dans l’aide à l’enfance recule. En 2006, 56 % des enfants confiés à l’ASE étaient accueillis par ces professionnelles ; fin 2023, ils ne sont plus que 36 %. La bascule s’est opérée en faveur des établissements spécialisés, qui accueillent désormais 41 % des enfants. Les hébergements autonomes, les tiers bénévoles, les placements à domicile ou les familles en attente d’adoption ont en charge 23 % des jeunes relevant de l’ASE . Cette répartition varie avec l’âge : 61 % des enfants de 3 à 5 ans sont encore chez une assistante familiale, mais seulement 16 % des adolescents de 16–17 ans. Les établissements deviennent leur destination dominante (53 %), rejoints par des solutions semi-autonomes (13 %) et des accueils plus informels (18 %).

Fin 2021, les 2 137 établissements de l’ASE disposaient de 79 900 places, en hausse de 23 % depuis 2017. Le taux d’encadrement s’établit à 79 emplois pour 100 places, révélant l’ampleur de l’effort humain nécessaire.

15 % des jeunes accueillis ont une reconnaissance administrative de handicap. Plus troublant encore : 40 % des enfants de 11 ans hébergés en établissement sont encore en primaire, contre seulement 7 % dans la population générale.

La proportion de jeunes concernés par l’ASE varie fortement selon les départements. Si la moyenne nationale s’établit à 2,3 %, seuls un peu plus de la moitié des territoires se situent entre 2,1 % et 3,1 %. Cette disparité, plus marquée encore dans le recours aux décisions judiciaires (de 8 % à 58 % des actions éducatives selon les départements), témoigne de pratiques locales divergentes, de marges d’interprétation de la loi.

En 2023, les départements ont consacré 11,0 milliards d’euros à l’ASE. Depuis 1998, cette enveloppe a été multipliée par 2,6 en euros courants (+70 % en euros constants), avec une hausse encore plus nette des seuls accueils (x 3,1 en euros courants ; x 2 en euros constants). Le coût moyen d’un accueil atteint 41 000 euros par an et par bénéficiaire en 2023, contre 3 600 euros pour une action éducative. L’écart, vertigineux, s’explique par le coût structurel des établissements et la tension sur les ressources humaines. Il illustre aussi un dilemme implicite : le placement est plus coûteux, mais souvent inévitable.

DREES