La crise du coronavirus

La généralisation du chômage partiel comme première réponse au coronavirus

À la veille de la crise sanitaire, le taux de chômage était à un niveau inférieur à celui d’avant la crise de 2008. De nombreux États étaient en situation de plein emploi. En France, avec retard, le marché de l’emploi connaissait une réelle amélioration grâce au dynamisme des créations d’emploi. Aux États-Unis, le taux de chômage était de 3,5 %. Avec la généralisation des confinements et l’arrêt de nombreuses activités depuis la mi-mars, les gouvernements ont opté pour le système de chômage partiel, l’objectif poursuivi étant tout à la fois social et économique. Ce système garantit une part significative des revenus des salariés et offre l’avantage de permettre un redémarrage rapide de l’économie en sortie de confinement.

Des effets encore difficiles à apprécier sur le chômage

Se fondant sur différents scénarios économiques, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) estime que la crise du covid-19 pourrait entraîner entre 5,3 millions et 24,7 millions de chômeurs supplémentaires par rapport au chiffre de base de 188 millions en 2019, dont la moitié dans les pays les plus développés. Pour rappel, la crise financière internationale de 2008-09 avait provoqué une hausse de 22 millions du nombre de chômeurs dans le monde. L’OIT évalue les pertes de revenus pour les travailleurs d’ici la fin 2020 se situant entre 860 milliards de dollars à 3 400 milliards de dollars, avec la perspective d’une chute de la consommation des biens et des services se répercutant sur les entreprises. L’ampleur des fourchettes annoncées incite à la prudence. Les écarts s’expliquent par les incertitudes qui existent sur la durée et l’ampleur de l’épidémie et sur les modalités de sortie.

En Allemagne dont le taux de chômage avant crise était de 3,2 %, l’Institut de recherche sur l’emploi (IAB) a retenu, pour établir ses prévisions, une mise en sommeil de six semaines de certains secteurs de l’économie et une phase de retour à la normale de six semaines également. La baisse du PIB allemand pourrait atteindre cette année entre 2 et 5 %, avec une augmentation du nombre de demandeurs d’emploi se situant entre 100 000 et 700 000. En Italie, la Confindustria, principale organisation patronale italienne, prévoit un recul de 6 % du PIB en 2020 et une hausse du chômage à 11,2 % de la population active contre 9,7 % au mois de février. L’Espagne dont le taux de chômage était toujours en février de 13,6 %, l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi pourrait s’élever à 300 000 si le confinement dure plus d’un mois. Le pays est fortement dépendant de l’activité touristique qui représente 13 % des emplois. Or ce secteur est totalement à l’arrêt depuis le début du mois de mars.

En Autriche, le nombre d’inscrits auprès de l’Arbeitsmarktservice (AMS) a augmenté de 40 % en dix jours, soit 163 000 demandeurs d’emplois supplémentaires, dont un tiers travaillent dans le secteur du tourisme. Même tendance en Suède où près de 8 600 emplois ont été supprimés dans l’hôtellerie et la restauration. En Norvège, le taux de chômage est passé de 2,3 % de la population active à 10,4 % en un mois. En Belgique, selon le Gouvernement, 20 % de la main-d’œuvre pourraient être contraints de recourir au chômage temporaire.

La généralisation du modèle allemand

Pendant la crise économique et financière de 2008-2009, l’Allemagne avait réussi à contenir la progression du chômage à 7,5 % (soit +0,2 points) en mettant en œuvre le chômage partiel (Kurzarbeit) pour près d’1,5 million de salariés. Concrètement, aujourd’hui, en cas de chômage partiel, le salarié perçoit 60 % de son salaire net (67 % en cas d’enfants à charge). Pour faire face à la crise du covid-19, le Gouvernement allemand a décidé d’alléger les règles de passage au travail partiel avec effet rétroactif dès le 1er mars. Elle autorise la Bundesagentur für Arbeit (BA), l’agence nationale de l’emploi, a remboursé 100 % des cotisations de sécurité sociale des employeurs lors de la mise au chômage partiel (contre 60 % précédemment), dès que 10 % des effectifs sont touchés (contre 30 % auparavant).

Le parti pris immédiat du chômage partiel en France

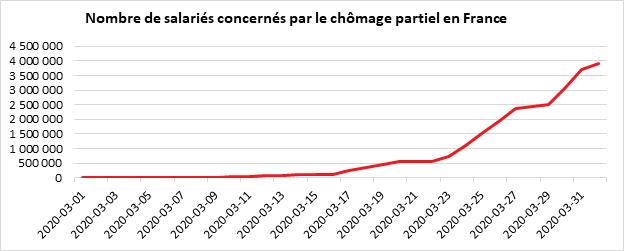

La France a fait rapidement le choix du chômage partiel. Ses modalités ont été précisées par le décret du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle et par l’ordonnance du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle. Concrètement, le salarié reçoit 84 % de son salaire net et l’employeur est indemnisé à 100 % dans la limite de 4,5 smic. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé mardi une exonération de charges sociales, salariales et patronales sur les 16 % restant de rémunération (en nette) complétée par les entreprises volontaires, avec application rétroactive au 1er mars. Au 1er avril, selon la Direction statistique du Ministère du Travail, 3,9 millions de salariés sont ainsi concernés par des demandes d’activité partielle. Les entreprises ont déposé 425 000 demandes d’activité partielle. Le nombre de dossiers a ainsi été multiplié par trois par rapport au 25 mars. En une semaine, 2,4 millions de salariés supplémentaires sont entrés dans le dispositif. Au total, 1,6 milliard d’heures sont ainsi chômées en France (+1,0 milliard en une semaine). Cela représente en moyenne 419 heures chômées demandées par salarié (soit près de 12 semaines à 35 heures hebdomadaires).

Cercle de l’Épargne – source DARES

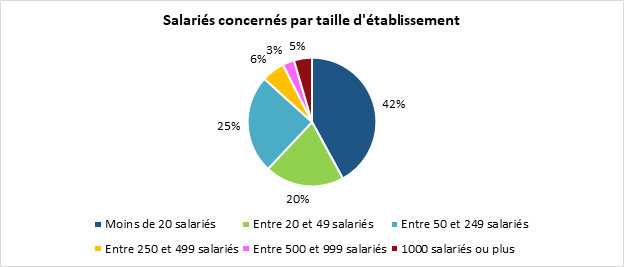

42 % des salariés faisant l’objet d’une demande d’activité partielle travaillent dans des établissements de moins de 20 salariés, ces établissements représentant 34 % de l’emploi salarié privé. À l’inverse, ceux qui travaillent dans des établissements de plus de 250 salariés représentent 13 % des salariés en activité partielle, quand ces établissements recouvrent 20 % de l’emploi salarié privé. En termes de secteur d’activité, l’activité partielle est principalement demandée par des établissements du commerce et de la réparation des automobiles (21,4 %), de l’hébergement et de la restauration (15,7 %), de la construction (14,3 %), et des activités de services spécialisés, scientifiques et techniques (12,9 %). Ces quatre secteurs concentrent près des deux tiers des demandes, 58 % des effectifs concernés et 60 % des heures chômées demandées depuis le 1er mars. Les deux régions ayant reçu le plus de demandes d’activité partielle sont l’Île-de-France (20,0 %) et Auvergne-Rhône-Alpes (13,2 %). Elles cumulent à elles seules environ un tiers des dossiers déposés, des effectifs et des heures demandées depuis le 1er mars, une proportion proche de leur part dans l’emploi salarié privé (37 %).

Cercle de l’Épargne – source DARES

Dans les autres pays, si le principe est le même, les modalités de calcul varient :

- en Italie, afin d’assurer la couverture de tous les salariés contraints au chômage partiel, la Cassa Integrazione Garantita doit verser au salarié 80 % de son salaire pendant au moins les neuf prochaines semaines (quelle que soit la taille de l’entreprise et le montant du salaires), et les licenciements sont interdits au cours des soixante prochains jours. Les travailleurs autonomes, saisonniers et les ouvriers agricoles vont percevoir une indemnité de 600 euros au mois de mars ;

- en Espagne, la mise en œuvre du plan de suspension temporaire d’emploi pour cas de force majeur (ERTE) permet une couverture chômage pour tous les salariés, mêmes s’ils n’ont pas cotisé suffisamment pour en bénéficier. L’entreprise paie la partie de salaire correspondante au temps travaillé, et le service public de l’emploi prend en charge la part restante à hauteur de 70 % du salaire brut (avec un plafond variable selon le nombre d’enfants). Les cotisations sociales patronales sont prises en charge à 100 % par les caisses publiques pour les travailleurs indépendants avec employés ou les PME, et à 75 % dans le cas d’entreprises de 50 salariés et plus ;

- en Suède, l’État s’est engagé à prendre en charge jusqu’à 75 % du coût induit (contre 50 % avant), les salariés conservant plus de 90 % de leur salaire, même en cas d’un temps de travail diminué de 40 % ;

- au Royaume-Uni, le gouvernement a annoncé qu’il paierait 80 % du salaire brut (plafonné à 2800 €/mois) si les entreprises touchées par la pandémie acceptent de ne pas licencier leurs employés ;

- aux Pays-Bas, l’État garantira 90 % du salaire ;

- en Belgique, la couverture sera assurée à 70 %, augmentée d’une indemnité de 6 euros par jour ;

- au Danemark, 75 %, le salaire sera couvert dans une limite de 23 000 couronnes (3 000 euros) ;

- en Autriche, entre 80 % et 90 % du salaire seront couverts, avec paiement dès le premier jour.

La priorité au maintien en activité des entreprises

Au 1er avril 2020, plus de 337 000 entreprises françaises ont fait appel au dispositif de chômage partiel, soit 4 millions de salariés dont 1 million supplémentaire depuis le 27 mars. Un salarié français sur cinq est au chômage partiel. La même tendance semble se confirmer ailleurs en Europe. Fin mars, en Espagne, plus de 200 000 entreprises y avaient eu recours, représentant environ 1,5 million de travailleurs mis au chômage partiel. Le constat est le même en Allemagne.

Le recours au chômage partiel ne peut être que transitoire compte tenu de son coût pour les finances publiques. Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et de la durée de la période de confinement, le coût du chômage partiel en France a été estimé au 1er avril 2020 à plus de 11 milliards d’euros quand la loi de finances rectificative votée fin mars prévoyait la somme de 8,5 milliards. En Allemagne, le coût estimé du dispositif, à ce stade, serait de 10 milliards d’euros pour 2 millions de personnes. Entre 2008 et 2009, l’État allemand avait consacré plus de 20 milliards d’euros lors de la crise de 2008-2009 au chômage partiel.

L’économie n’est pas totalement arrêtée

Si de nombreux secteurs sont à l’arrêt ou en en activité limitée, d’autres connaissent des surtensions. Ainsi, au Royaume-Uni, par exemple, la grande distribution embauche en nombre des CDD, de même que la filière logistique. Après avoir mis à l’arrêt leurs chaînes de production, certaines entreprises ont décidé de se lancer dans de nouvelles activités. Ainsi, Air Liquide, PSA, Valéo et Schneider Electric ont décidé d’unir leurs efforts pour construire des respirateurs artificiels. En Suède, le constructeur de poids lourd, d’autocars, et de moteurs industriels et marins Scania s’est rapproché du groupe Getinge, leader mondial de fabrication d’équipements médicaux, pour produire des masques.

L’industrie française qui représente 12 % du PIB marchand et emploie 7,6 millions de personnes a tourné à 50 % de sa capacité lors de la première semaine de confinement, puis à 52 % la semaine du 23 au 29 mars et, selon France Industrie. Elle devrait être en situation d’assurer 56 % de la production durant les deux premières semaines d’avril. Si les secteurs métallurgie/mines, électronique/électricité, aéronautique/ferroviaire/naval, automobile et mécanique/machines sont les plus durement touchés, d’autres secteurs, eux, continuent à produire tels l’agroalimentaire, l’énergie, la chimie, le secteur de l’eau et déchets, et la santé.

De la monnaie jetée d’un hélicoptère

La moitié de l’humanité est en confinement entraînant la mise en cape d’une grande partie de l’économie mondiale. Cette situation sans précédent impose aux États de mettre en œuvre des solutions pour éviter un effondrement de l’économie comme un château de carte. Tirant les leçons de la crise de 2008, les gouvernements ont opté pour d’importantes mesures de soutien en direction des entreprises et des salariés. Aux États-Unis, pour la première fois, une opération assimilable à de l’hélicoptère monétaire (helicopter money) est engagée.

Le recours à l’hélicoptère monétaire comme outil de politique économique a été évoquée par l’économiste Milton Friedman en 1969 dans un article comme une solution pour lutter contre la déflation. Il avait alors précisé, sur un ton certes un peu ironique, qu’un hélicoptère volant au-dessus des villes pourrait distribuer à chaque ménage 1 000 dollars. Son objectif était de relancer la consommation et donc la demande finale à travers l’amélioration du pouvoir d’achat des agents économiques afin de favoriser l’inflation.

Cette idée de la distribution monétaire directe déjà suggérée par certains économistes lors de la crise financière de 2008 revient au goût du jour. Afin de compenser les pertes de pouvoirs d’achat que subissent les ménages ne pouvant plus exercer leur métier, l’attribution automatique sous forme de création monétaire d’un pécule apparaît comme une solution. Une telle pratique serait censée lutter contre le développement de la pauvreté et faciliter le redémarrage de l’économie. Elle séduit car son effet serait bien plus rapide qu’une baisse des impôts qui serait en outre difficile à réaliser en raison du niveau atteint par l’endettement public. Son recours ouvrirait une nouvelle voie pour la politique monétaire qui aurait atteint ses limites avec la baisse des taux et les opérations de rachat d’obligations.

L’utilisation de l’hélicoptère monétaire pourrait cependant avoir de lourdes conséquences. Elle priverait, en partie, les banques commerciales de leur rôle, les banques centrales devenant un acteur direct auprès des agents économiques. Ces dernières entreraient en concurrence directe avec les administrations publiques et les régimes sociaux qui sont aujourd’hui les seuls à réaliser des opérations de redistribution. Les banques centrales s’engageraient en outre sur le terrain d’un revenu universel. Les effets d’un héliportage d’argent ne sont pas garantis. Les ménages, estimant que cet argent tombé du ciel serait la conséquence d’un grave dysfonctionnement de l’économie, pourraient l’épargner au lieu de le dépenser rendant ainsi l’opération peu efficace pour relancer l’économie.

Même si le plan de Donald Trump n’est pas assimilable à un héliportage monétaire, il en reprend quelques principes. Ce plan prévoit en effet que les ménages américains en dessous d’un certain plafond de revenus touchent un chèque sans contrepartie de l’État fédéral. Ainsi, un adulte seul va ainsi recevoir 1 200 dollars, un couple 2 400 dollars, auxquels il faut ajouter 500 dollars par enfant. L’argent n’est pas distribué par la FED mais par le Trésor américain.

Pour le moment, en Europe, aucun projet de distribution monétaire n’est prévu. L’ancien Président de la BCE Mario Draghi s’était montré intéressé par cette solution tout en soulignant qu’elle ne devait répondre qu’à « un événement exceptionnel qui ne se répétera pas » comme le soulignait Milton Friedman en 1969. Elle ne pourrait être menée en dehors de toute pression en provenance des États.

Hausse ou baisse des taux d’intérêt ?

L’épidémie de covid-19 fait naître de nombreuses questions. La crise sanitaire et économique pourrait-elle mettre un terme à la période de taux d’intérêt historiquement bas ? La progression de l’endettement ne dissuadera-t-elle pas les investisseurs d’acquérir des titres publics ? La monétisation croissante de la dette est-elle sans limite ?

La progression des dettes publiques

Dans le même temps, les finances publiques des principaux États se détériorent fortement. Aux États-Unis, Donald Trump a annoncé un surcroît de dépenses publiques de plus de 2 000 milliards de dollars quand, dans l’ensemble de la zone euro, ce surcroît pourrait dépasser plusieurs centaines de milliards d’euros. Le déficit public qui était de plus de 3 % du PIB aux États-Unis devrait doubler quand celui de la zone euro devrait passer de 0,5 à 3 % du PIB. Pour la France, il pourrait s’élever à 4 ou 5 % du PIB. Une telle dégradation qui ne s’accompagnerait pas d’une amélioration de la croissance potentielle pousse naturellement les taux d’intérêt à la hausse. La dette publique des pays de l’OCDE devrait atteindre en moyenne 110 %. Comme le souligne le Prix Nobel d’Économie, Jean Tyrol, la détermination d’un niveau limite de dettes publiques est difficile. Elle est fonction de nombreux facteurs, épargne nationale, évolution de la démographie, de la croissance, poids et rôle de la monnaie, etc. Un accroissement massif pourrait entraîner un mouvement de défiance de la part des investisseurs qui, au fur et à mesure, demanderaient des primes de risque accrues.

Les banques centrales veillent au grain

En début de crise, une hausse des taux d’intérêt à long terme a été constatée pour les pays les plus endettés. L’intervention des grandes banques centrales a calmé rapidement la situation. Elles ont, en effet, annoncé des injections de liquidités conduisant à une pression à la baisse des taux. La Réserve Fédérale (FED) et la BCE ont annoncé la réouverture et l’augmentation du Quantitative Easing : dans un premier temps, la FED prévoit 700 milliards de dollars d’achats d’obligations et de titres adossés à des actifs (ABS) avant l’annonce d’un montant d’achats illimité quand la BCE décide de son côté de procéder à 750 milliards d’euros d’achats d’obligations publiques et privées avec le nouveau programme PEPP. Depuis 2008, cette pratique est devenue monnaie courante. En dix ans, l’encours des obligations publiques détenues par la Banque centrale est passée de 500 à 2500 milliards de dollars aux États-Unis, et de 100 à 2600 milliards d’euros en Europe. La FED a également abaissé ses taux directeurs à 0/0,25 % entraînant une baisse du taux à 10 ans pour les obligations d’État. Les banques centrales devraient poursuivre leurs politiques monétaires dans les prochains moins pour éviter toute tension sur le marché de la dette.

Inflation ou déflation

Une des autres inconnues pour les taux d’intérêt est l’évolution de l’inflation. Pour le moment, cette dernière décélère en raison de l’absence de demande et de la chute des prix de l’énergie. En sortie de crise, elle pourrait repartir à la hausse du fait de la rupture de certaines chaînes d’approvisionnement. Par ailleurs, si la tentation protectionniste se traduisait en actes, les prix remonteraient poussant les taux d’intérêt à long terme à la hausse. Les coûts salariaux de la Chine et des pays émergents sont 50 % inférieurs à ceux des pays occidentaux. Les importations en provenance de la Chine et des pays émergents hors Russie et pays producteurs de pétrole représentent 7,5 % du PIB de la zone euro et 6 % de celui des États-Unis. La substitution de la production locale aux importations nécessite du temps et ne pourra être réalisée que progressivement.

Compte tenu des politiques monétaires mises en œuvre et de l’évolution des prix, les taux d’intérêt devraient rester à des niveaux historiquement bas à court terme. Ils pourraient, en revanche, augmenter plus rapidement que prévu dans un délai de deux à trois ans, sauf accord international ou régional, sur la gestion des dettes publiques.

Demain est-il toujours le jour d’après ?

Il y a ceux qui se complaisent à refaire le match d’hier en se lamentant de l’absence de masques et de tests et il y a ceux qui rêvent de l’avènement d’un autre monde. L’idée du grand soir, d’un revival, fait flores.

À la différence de la fin d’un conflit armé, la sortie de dépendance ne devrait pas s’accompagner de réelles scènes de liesse car elle risque d’être progressive et marquée par la crainte d’une résurgence du virus. Les pays seront suspendus à la découverte d’un vaccin ou d’un traitement curatif efficace. Quelles qu’elles soient, les sorties de choc sont difficiles à conduire pour les pouvoirs en place. Churchill, le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale fut battu aux élections législatives du mois de juillet 1945, les conservateurs n’obtenant que 197 sièges contre 393 aux travaillistes. En France, le Général de Gaulle décide de quitter le pouvoir, au mois de janvier 1946, faute de disposer d’une majorité pour soutenir son projet constitutionnel.

Après une crise, la tentation de reprendre les jeux du passé entre en concurrence avec celle du changement. En 1918, la première l’avait emporté en France, quand après la Seconde Guerre mondiale, la situation avait été plus complexe. En 1945, sur le terrain institutionnel, la continuité fut de mise jusqu’en 1958 quand des révolutions se produisirent sur le plan social et sociétal, notamment avec le droit de vote des femmes et la création de la Sécurité sociale.

En 2020, la crise sanitaire a un effet psychologique hors de proportion par rapport aux dégâts réels qu’elle occasionne. Le nombre de morts reste limité au regard des épidémies ou des conflits militaires passés. Du XIVe au XVIIIe siècle, la peste pesa lourdement sur la population européenne en entraînant la mort de millions de personnes. Son origine ne fut trouvée qu’au XIXe siècle avec la découverte du bacille responsable, baptisé Yersinia pestis véhiculés par les rats et transmis aux hommes par les puces. En 1832, le choléra tua plus de 100 000 personnes en France. La grippe espagnole entre 1918 et 1920 aurait provoqué le décès de plus de 240 000 personnes. Dans un monde qui a placé au cœur de ses priorités le principe de précaution, la survenue d’une épidémie a créé un effet de stupeur. L’incapacité des pays les plus riches à faire face malgré des systèmes d’État providence ultradéveloppés, n’a fait qu’accentuer cet effet. Dans une société d’abondance, de l’immédiateté qui est devenue la norme au temps d’Internet et des réseaux sociaux, le manque de masques, de gels hydroalcooliques est pour une grande partie de la population incompréhensible nourrissant ainsi les idées complotistes. Face à une situation mal appréhendée, face à la peur de perdre la vie, la recherche de bouc-émissaires est facile. Jamais une crise a donné lieu à autant de recours devant le Conseil d’État. Cette juridicisation du conflit s’inscrit dans une tendance de fond mais elle exprime également un état d’esprit de moins en moins consensuel au sein de la population. Faire front demeure le sentiment le plus partagé mais il n’est pas sans arrière-pensée.

Si la crise perdure en raison de la résurgence du virus, si les déplacements demeurent limités et soumis à autorisation, si les pouvoirs publics sont contraints de prononcer régulièrement des confinements locaux ou régionaux, la vie économique et sociale s’en ressentira évidemment jusqu’au moment où l’immunité collective sera de mise, à moins qu’un vaccin soit développé d’ici là.

Le secteur qui pourrait être le plus touché sera le tourisme et surtout celui au long cours. Entre le risque d’attraper le covid-19 et celui d’être bloqué loin de chez soi, les touristes renonceront dans les prochains mois à leurs projets. L’obligation de présenter à l’embarquement les résultats de tests pourrait être également assez dissuasive. Le transport aérien, les croisiéristes, les tours opérateurs, les hôtels de luxe, etc. pourraient connaître une à plusieurs saisons difficiles.

L’essor contraint du télétravail marque la victoire absolue d’Internet et des réseaux. Le recours aux visio-conférences au sein des entreprises, au niveau des États a déjà changé la façon de diriger.

Une approche plus long-termiste

Pour certains, la crise actuelle est en lien avec la dégradation de l’environnement pouvant induire une demande plus importante d’action en faveur de la transition écologique. Ce lien est discutable au vu des expériences passées des épidémies qui bien souvent avaient été occasionnées par un manque d’hygiène et par une cohabitation entre l’homme et des animaux sauvages. Si de 1950 à 2019, l’Occident fut préservé par les grandes épidémies à l’exception du sida, ce ne fut pas le cas du tiers monde où des millions de personnes ont péri (choléra, Ébola, etc.).

Un soutien en faveur des entreprises stratégiques, en particulier dans le secteur de la santé, est attendu. Comment s’exprimera-t-il ? Prendra-t-il la forme d’un nouveau protectionnisme au niveau de chacun des pays ou au niveau européen ?

La victoire du tout État ?

La crise pourrait relégitimer le rôle de l’Etat. Ce dernier pourrait s’immiscer plus fortement dans la gestion de l’économie. Le contrôle sur les entreprises et sur leurs dividendes pourrait se renforcer. Cette étatisation pourrait s’appuyer sur une demande de l’opinion publique.

Les dépenses publiques devraient s’accroître. La France qui a le plus fort taux de dépenses publiques au sein de l’OCDE (près de 56 % en 2019) ne dispose guère de marges de manœuvre en la matière. Avec la réduction de l’activité marchande, les dépenses publiques rapportées au PIB devraient atteindre des sommets et se rapprocher des 60 %. La question sera leur repli dans les prochains mois dans un contexte de fortes demandes sociales. La pression à la hausse des dépenses de santé sera forte. Au sein de l’OCDE, elles atteignent déjà 8 % du PIB en 2010 contre 6,5 % en 2003. En France, elles dépassent déjà 12 % du PIB. Y-t-il un seuil à ne pas dépasser en matière de dépenses publiques ? Est-il imaginable de socialiser les deux tiers de l’activité économique d’un pays ?

La tentation étatiste trouvera-t-elle comme limite la volonté des corps intermédiaires d’organiser le futur ? La défiance des opinions à l’encontre des pouvoirs publics offre-t-elle une chance aux partenaires sociaux de prendre la main, de retrouver un esprit de conquête afin de bousculer les tables et instituer de nouveaux schémas de pensée ? Ces vingt dernières années, la déréglementation désordonnée a fragilisé les liens sociaux au sein des entreprises et plus globalement au sein de la société. La crise actuelle peut-elle inverser la tendance et déboucher sur de nouveaux modes de protection sociale ?