Le Coin de la Conjoncture salaires – inflation – déficits

Pourquoi le Japon est-il préservé de l’inflation ?

Les États-Unis et la zone euro se caractérisent par le maintien de politiques budgétaires expansionnistes s’accompagnant de politiques monétaires accommodantes. Cette cohabitation alimente l’inflation. Au Japon, depuis la fin des années 1990 la politique budgétaire et la politique monétaire très expansionnistes, ne débouchent pas sur une hausse de l’inflation. Les rares exceptions constatées concernent des périodes particulières liées aux tremblement de terre/tsunami, à la hausse de la TVA et à la dépréciation du yen.

La crise sanitaire et la guerre en Ukraine ont contraint les États occidentaux d’augmenter leurs dépenses. Depuis une dizaine d’années, les banques centrales mènent des politiques expansionnistes reposant sur des taux directeurs faibles et sur de massifs rachats d’obligations. Le déficit public dépasse, en 2022, 5 % au sein de la zone euro et 7 % du PIB aux États-Unis, contre respectivement 0,5 et 4 % en 2019. Les dépenses militaires avec la crise ukrainienne, celles de santé avec l’épidémie de covid-19, celles liées à la transition énergétique ainsi que celles résultant du vieillissement de la population devraient augmenter conduisant à la persistance d’un fort déficit. Ce dernier sera d’autant plus élevé que les recettes publiques pourraient diminuer en raison de l’affadissement de la croissance, affadissement provoqué par les baisses de pouvoir d’achat à venir elles-mêmes liées à la hausse des prix de l’énergie et des matières premières. Au sein de l’OCDE, en 2022, le salaire réel pourrait enregistrer une contraction de 3 à 4 %.

Face à la montée des prix, les banques centrales aux États-Unis et en zone euro réagissent avec modération. La FED a relevé ses taux directeurs mais ces derniers restent bien en-deçà du taux d’inflation. La BCE n’entend relever ses taux qu’à la fin de l’année. Ce choix s’explique par la volonté est de ne pas casser la reprise économique et de mettre en difficulté la solvabilité des États endettés. En combinant politiques monétaires et politiques budgétaires accommodantes, le risque est d’entrer dans une phase de stagflation. La baisse des salaires réels pèsera sur la consommation et donc la croissance. La décision de maintenir des politiques monétaires laxistes se justifie également par le fait que l’inflation est essentiellement importée. De ce fait, une hausse de taux aurait peu d’effets.

Pour le moment, un pays de l’OCDE fait exception en ne connaissant qu’une très légère hausse des prix, le Japon. Ce pays est pourtant en situation de dépendance pour son énergie, ses matières premières ainsi que pour une partie de produits agricoles de l’extérieur.

Depuis les années 1990, le Japon connait un déficit public de 6 % du PIB combiné à des taux directeurs nuls ou quasi nuls. Depuis 1998, la base monétaire a été multipliée par sept !

L’inflation reste inférieure à 1 % au Japon sauf durant quelques rares épisodes exceptionnels (forte dévaluation du yen en 2013, hausse de la TVA en 2014 et 2019). Malgré les problèmes d’approvisionnement constatés depuis 2021, le taux d’inflation atteint, au Japon, 1 % au cours du premier trimestre 2022 quand il dépasse 5 % en zone euro et 7 % aux États-Unis. La faible inflation japonaise trouve son origine le maintien du forte rigueur salariale. Depuis 1998, le salaire réel par tête a diminué de 2 % quand la productivité par tête s’est accrue de 10 %. Le partage des revenus s’est déformé au détriment des salariés.

Si le Japon connait d’importants déficits, il se caractérise également par un excès d’épargne qui conduit à réduire la demande. La balance courante dégage un excédent variant de 2 à 5 % du PIB lors de ces vingt dernières années (à l’exception de 2014). Le taux d’épargne élevé des ménages permet de financer les déficits publics. Cette épargne abondante réduit la consommation et donc la pression sur la hausse des prix.

La zone euro et les États-Unis diffèrent du Japon en ne cumulant pas déformation de la répartition de la valeur ajoutée au détriment des salariés et fort niveau d’épargne. La zone euro enregistre certes un excès d’épargne mais pas de déformation au niveau de sa valeur ajoutée. Aux États-Unis, c’est le phénomène inverse qui est constaté. La pression commence à monter en zone euro comme aux États-Unis pour un relèvement des salaires ce qui pourrait alimenter une spirale inflationniste. L’Europe et l’Amérique du Nord pourraient donc se démarquer du Japon dans les prochains mois.

Tout déficit appelle l’impôt sous une forme ou une autre !

Les pays de l’OCDE, après la crise de la Covid et avec la guerre en Ukraine, maintiennent des déficits publics élevés. Quand il y a déficit public, il y a nécessairement hausse d’un impôt pour assurer la soutenabilité de la dette publique. Celle-ci peut prendre plusieurs formes, celle d’une augmentation réelle des prélèvements obligatoires ou l’apparition d’une taxe inflationniste appliquée sur les détenteurs de liquidités et sur les porteurs d’obligations avec les taux d’intérêt inférieurs à la croissance.

Les déficits publics de l’OCDE devraient se situer autour de 8 % du PIB en 2022, contre 2 % en 2019. Les dépenses publiques seront durablement en hausse importante en lien avec les besoins pour la défense, la santé, la réindustrialisation, la transition énergétique, la formation, les retraites ou la dépendance. En vingt ans, la dette publique des pays de l’OCDE a doublé passant de 75 à 130 % du PIB. Pour assurer sur longue période, la soutenabilité de la dette publique, les États sont contraints de passer par une hausse des impôts et des taxes.

La stabilisation de la dette suppose l’élimination du déficit public primaire (hors intérêts sur la dette) qui pour l’OCDE atteint 5 points de PIB. Le taux moyen de prélèvements obligatoires est de 32 % du PIB pour les États membres de l’organisation. Pour la France, ce taux est de 45 % du PIB. Les marges de manœuvre sont réduites en la matière. Les gouvernements opteront sans nul doute pour une taxe indolore, la taxe inflationniste. Celle-ci joue le même rôle que les impôts en réduisant le pouvoir d’achat des ménages et en diminuant le poids de la dette publique au sein du PIB.

L’inflation constitue également une taxation des détenteurs d’obligations quand le taux d’intérêt nominal est inférieur à la croissance nominale, ce qui est le cas actuellement. En nominal, la croissance au sein de l’OCDE dépasse 7 points et les taux d’intérêt à 10 ans sur les emprunts d’État sont inférieurs à 2 points d’où un écart de 5 points. Compte tenu des volumes importants de dettes publiques, la taxe sur ses détenteurs atteindrait près de 10 points de PIB.

Au total, selon l’économiste en chef de Natixis, Patrick Artus, le poids des impôts cachés serait supérieur à 15 points de PIB. L’inflation jouerait un rôle important dans l’effacement de la dette covid.

L’inflation met à contribution les possesseurs de liquidités et d’épargne investie en produits de taux. Elle pénalise également les consommateurs en réduisant leur pouvoir d’achat. La taxe inflationniste impose d’épargner plus pour reconstituer la valeur réelle des encaisses monétaires. Elle diminue les revenus de l’épargne issus des produits de taux si ces derniers restent faibles comme c’est le cas actuellement. Les intérêts reçus par les ménages, au sein de l’OCDE, sont passés de 3,5 % à 1,7 % du PIB de 2007 à 2021.

L’inflation se nourrit des déficits publics qui sont financés par la création monétaire, elle-même rendue possible par les rachats d’obligations par les banques centrales. Ces dernières veulent au plus vite suspendre ces rachats pour casser la spirale inflationniste. Les États seront par conséquent censés réduire leurs besoins de financement et devront davantage se tourner vers les marchés. Certains candidats à l’élection présidentielle en France jugeaient possible de poursuivre voire d’amplifier le financement monétaire des déficits. Une telle option, au-delà de la mise en tension de la zone euro, ne ferait qu’alimenter l’inflation. L’État pour en compenser les effets sur les ménages, serait contraint d’accroître sans fin les dépenses publiques et les déficits ce qui ne ferait qu’accélérer la hausse des prix.

Attention aux mirages de la hausse des salaires

Dans le cadre de la campagne électorale, de nombreux candidats à l’élection présidentielle ont proposé une hausse des salaires et en particulier des bas salaires. Dans une période de hausse des prix, après la crise sanitaire, le principe d’une revalorisation salariale peut apparaître légitime mais il convient néanmoins d’en apprécier toutes les conséquences qui ne sont pas toutes en faveur, in fine, des bénéficiaires.

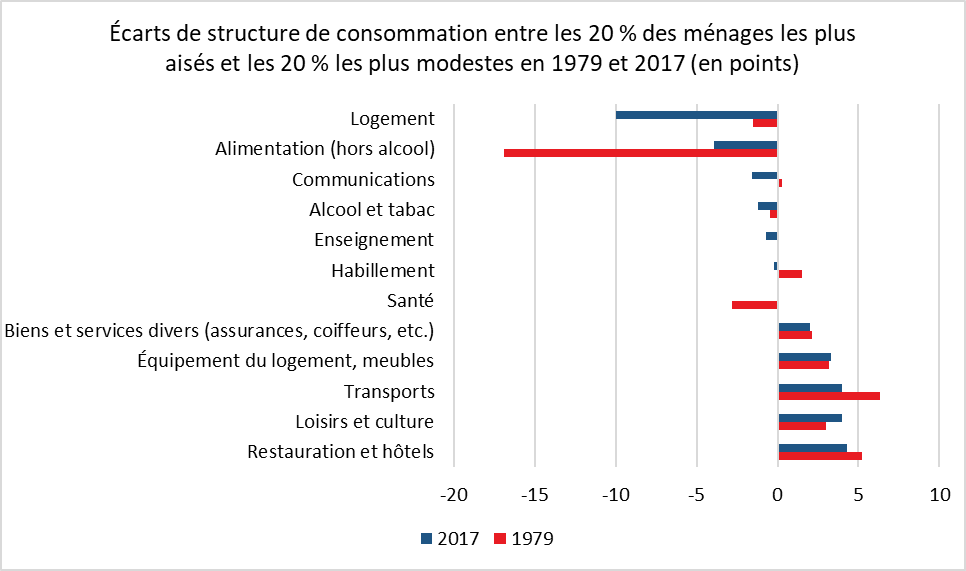

En France, 52 % des salariés gagnent moins de 2 000 euros par mois. Ces derniers doivent faire face à une augmentation des prix réduisant leur pouvoir d’achat. Depuis plus de deux décennies, ils sont confrontés à la montée du coût des logements et plus globalement des dépenses pré-engagées. Pour les locataires du premier décile de revenus, les dépenses de logement absorbent près de 30 % de leurs revenus. Les dépenses pré-engagées sont passées en moyenne de 27 à 32 % de 2001 à 2017. Ce taux atteint 41 % pour les ménages les plus modestes (1er décile de revenus).

Un ciblage de l’augmentation sur les bas salaires en France se transmet aux autres assez rapidement du fait du niveau élevé du SMIC et du grand nombre de salariés qui ont une rémunération voisine à ce dernier. Le salaire minimum représentait, en 2021, 62 % du salaire médian en France, contre 58 % au Royaume-Uni, 50 % en Allemagne et 30 % aux États-Unis (source OCDE).

Une hausse généralisée des salaires, non accompagnée de gains de productivité conduirait à une augmentation généralisée des prix. Elle contribuerait à la dégradation de la compétitivité-prix de l’ensemble de l’économie. Le déficit de la balance commerciale, déjà élevé, s’accroîtra fortement. Les effets négatifs d’une augmentation des salaires en France qui se caractérise déjà par un coût salarial élevé, seraient importants. Les coûts salariaux représentent 62 % de la valeur ajoutée, contre 56 % au sein de la zone euro (hors France).

Une hausse des salaires pourrait accentuer la tertiarisation de l’économie française. L’industrie française, déjà à la peine, rencontrerait des difficultés à ajuster ses prix à la hausse et serait condamnée à perdre de nouvelles parts de marchés. Son positionnement en milieu de gamme rend difficile tout relèvement tarifaire. Le secteur tertiaire peut augmenter plus facilement ses prix. Depuis 2002, les prix des produits sont restés globalement stables grâce à d’importants gains de productivité quand ceux des services ont progressé de 50 %. Les services domestiques à faible valeur ajoutée pourraient poursuivre leur essor avec comme limite la pression à la baisse de la demande en raison de l’érosion du pouvoir d’achat des ménages. Malgré tout, la profitabilité des entreprises augmenterait dans les services par rapport à l’industrie, et le capital serait attiré dans les services au détriment de l’industrie dont le poids dans le PIB est désormais inférieur à 10 %. La tentation funeste serait alors d’opter pour un protectionnisme qui ne ferait qu’accroître les prix et le déclin industriel. Dans un contexte d’augmentation de leurs coûts, les entreprises pourraient être, par ailleurs, contraintes de réduire leurs investissements, ce qui alimentera également la perte de compétitivité.

Une hausse généralisée des salaires pour être favorable aux salariés à condition qu’elle ne débouche pas sur une augmentation des prix, faute de quoi il y a baisse de la compétitivité. Pour contrecarrer les effets négatifs d’une progression des salaires, l’investissement doit s’accroître en parallèle permettant des gains de productivité. La hausse des salaires doit conduire à celle de l’offre de travail afin de soutenir la production potentielle.