Le Coin de l’Economie – comptes publics – économie France – marché du travail

Comptes et mécomptes publics

D’un côté, l’indemnité carburant, le chèque alimentaire et le maintien du bouclier tarifaire ; de l’autre la Cour des Comptes s’inquiète d’une dérive de plus en plus marquée des finances publiques. La France figure de longue date parmi les mauvais élèves de l’Union européenne en matière de comptes public, et cela que ce soit en période de croissance ou en période de crise. La Cour des Comptes souligne dans son rapport annuel sur les finances publiques que le déficit public de la France est de l’ordre de 5 points de PIB, rendant complexe son retour au-dessous de 3 points d’ici 2027. Les magistrats de la rue Cambon indiquent que l’État n’a pas profité de la période 2017/2019 pour assainir ses comptes. Pendant cette période, le déficit hors mesures non reconductibles ne s’est amélioré que de 0,7 point de PIB, cette réduction n’étant imputable qu’à l’augmentation des recettes générées par la croissance. La Cour des Comptes indique que sur la période 2019/2021 marquée par la crise des gilets jaunes puis par la pandémie, les gouvernements ont accru les dépenses publiques de 150 milliards d’euros et ont diminué les recettes de 25 milliards d’euros. Une partie des dépenses supplémentaires n’a pas de lien direct avec la pandémie. Selon la Cour, « en 2022, la France se situe au sein de la zone euro dans le groupe des pays avec un taux d’endettement et un solde structurel élevés, comme l’Italie, l’Espagne ou la Belgique ». Elle doute de la capacité de l’État à respecter l’objectif de déficit à 5 % du PIB pour 2022 compte tenu de l’érosion de la croissance, de la hausse des prix et des mesures annoncées depuis le début de l’année. Elle estime que le surcroît de dépenses atteint au total 60 milliards d’euros par rapport à ce qui avait été prévu en loi de finance initiale. Pierre Moscovici, le Président de la Cour des Comptes, demande le retour à un réalisme budgétaire. Il a ainsi déclaré « je ne crois pas qu’on puisse se payer des baisses d’impôts sèches – non compensées par des nouvelles recettes ou des économies en face – au vu du contexte budgétaire ».

Le plan du gouvernement de soutien aux ménages

La Première Ministre a confirmé la création d’un chèque alimentaire de 100 euros, qui sera versé dès la rentrée 2022 à près de 9 millions de foyers. Ce chèque sera majoré de 50 euros par enfant à charge. Le coût de cette mesure a été évalué à un milliard d’euros. les bénéficiaires seront les allocataires du RSA, de l’AAH, du minimum vieillesse et des APL. Cette mesure s’inscrit dans le prolongement de la prime de 150 euros par adulte majorée de 50 euros par enfant à charge attribuée en 2020 lors de la crise covid et de l’indemnité inflation de 100 euros versée à la fin de l’année 2021.

Dans le projet de loi pouvoir d’achat, le gouvernement prévoit d’augmenter de 3,5 % les APL. Cette majoration représente une dépense de 168 millions d’euros pour l’État. Du troisième trimestre 2022 jusqu’à la fin du deuxième trimestre 2023, la hausse de l’indice de référence est plafonnée à 3,5 % jusqu’au deuxième trimestre 2023. Versée par les employeurs aux salariés, le plafond de la prime de transport individuel défiscalisée passera de 200 à 400 euros pour les années 2022 et 2023. Cette prime devient cumulable avec la prise en charge obligatoire de 50 % de l’abonnement aux transports en commun.

Instaurée depuis le 1eravril dernier, le gouvernement prévoit la prolongation de la remise carburant de 18 centimes au moins jusqu’à fin août. Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, reste favorable à une prolongation jusqu’à la fin de l’année. Le gouvernement réfléchit également à une « indemnisation plus généreuse pour tous ceux qui sont obligés de prendre leur véhicule pour aller travailler, qu’ils soient salariés, qu’ils soient alternants », a ajouté le ministre de l’Économie. Elle serait versée à ceux qui gagnent en dessous de 1 500, 1 600 voire de 1 800 euros. Ce plafond doit être fixé en débat parlementaire lors de l’examen du projet de loi.

Le plafonnement des prix de l’électricité et du gaz sera prolongé. La majorité présidentielle entend maintenir le bouclier tarifaire jusqu’à la fin de l’année 2022. Selon une estimation de Bercy, réalisée en mars dernier, son coût reste évalué à 14 milliards d’euros.

Le projet de loi pouvoir d’achat prévoit une revalorisation de 4 % du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi que de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). Une partie de ces prestations sociales avaient d’ores et déjà connu une augmentation de 1,8 % en avril. Cette revalorisation pourrait coûter 8 milliards d’euros jusqu’à avril 2023.

Le gouvernement souhaite tripler la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat défiscalisée et désocialisée, dite prime Macron. Elle concerne les salariés dont le salaire n’excède pas trois fois le SMIC. Les entreprises pourraient ainsi verser jusqu’à 3 000 euros à leurs salariés, 6 000 euros pour celles qui ont mis en place un dispositif d’intéressement ou de participation. Cette mesure reprend une proposition du candidat Emmanuel Macron pour son second mandat. Le niveau moyen versé par salarié s’élevait à 506 euros en 2021, contre 1 000 autorisés, selon le ministère des Comptes publics.

Conformément à la promesse d’Emmanuel Macron, la redevance audiovisuelle devrait être supprimée en 2023. Pour les ménages, il s’agit d’un gain de 138 euros en métropole, 88 euros en Outre-mer. L’État prévoit de compenser ce manque à gagner de plus de 3 milliards d’euros auprès des diffuseurs publics.

Première hausse d’une telle ampleur depuis plus de 37 ans. Le point d’indice a été revalorisé de 3,5 % dès le 1er juillet 2022. Il permet de calculer le salaire brut des fonctionnaires. Cette valorisation de salaire concerne 5,7 millions d’agents publics.

Le projet de loi devrait donner la possibilité aux chefs d’entreprise de moins de 50 salariés de mettre en place l’intéressement. Aucun accord de branche ou d’accord avec les représentants du personnel dans l’entreprise ne sera obligatoire.

Les trois ruptures économiques des temps nouveaux

Au moment de la survenue de la crise sanitaire, experts et commentateurs répétaient que le monde de demain ne ressemblerait en rien à celui d’hier. Le nouveau monde qui se met en place n’est certainement pas celui qu’ils espéraient. La pénurie de matières premières, d’énergie et de main d’œuvre accentuée par la guerre en Ukraine constitue sur fond de transition énergétique les éléments de la nouvelle donne économique. La persistance de la menace épidémiologique constitue également un facteur de dérèglement de l’économie.

Première rupture : le déficit de main d’œuvre

Au mois d’avril 2020, nombreux étaient ceux qui craignaient une envolée du chômage après la crise sanitaire. Or, deux ans plus tard, le plein emploi est de retour dans un grand nombre de pays et des goulets d’étranglement de la production se font jour à cause de l’absence de main d’œuvre. Plus de la moitié des entreprises au sein de l’OCDE indiquent rencontrer des problèmes de recrutement lors du premier semestre 2022. Cette situation est la conséquence d’une stagnation de la population active en lien avec le vieillissement de la population et de changements de comportements de la parts des salariés. Aux États-Unis comme au Royaume-Uni, l’offre de travail est en recul. Dans la zone euro, les emplois atypiques, à horaires décalés ou à faible rémunération, ne sont plus pourvus. Cela concerne en priorité les secteurs de l’hôtellerie-restauration, des transports, des services à domicile ou du bâtiment. Pour le seul secteur de l’hôtellerie-restauration, le déficit d’emplois atteindrait 15 % entre décembre 2019 et juin 2022. Aux États-Unis comme au Royaume-Uni, les problèmes de recrutement provoquent une augmentation des salaires, supérieure à 5 % l’an. En zone euro, la hausse est pour le moment plus modérée, 4 % l’an.

Deuxième rupture : l’insuffisance de l’offre de matières premières et de l’énergie

L’insuffisance de l’offre de matières premières a commencé à se faire ressentir avant même la guerre en Ukraine du fait de la forte progression de la demande post-crise sanitaire. Les pays producteurs de matière premières comme d’énergie éprouvent les pires difficultés à répondre à la demande du fait d’un déficit de main d’œuvre et d’un sous-investissement. Depuis plusieurs années, les capitaux s’orientent moins facilement qu’auparavant vers le secteur minier et vers celui des énergies carbonées. L’investissement en exploration et en extraction de pétrole et de gaz naturel est passé de 850 à 400 milliards de dollars de 2012 à 2021.

L’augmentation des prix des matières premières est imputable à une déformation de la structure de la demande des services vers les biens depuis deux ans. L’épidémie de covid a provoqué une progression des achats de biens technologiques et de biens intermédiaires nécessaires pour la modernisation des logements. La transition énergétique a également pour conséquence d’augmenter la demande en métaux nécessaires pour les éoliennes, les batteries, la réalisation d’infrastructures, la mise aux normes des logements, etc. Au sein de l’OCDE, la demande en biens manufacturiers a progressé entre 2019 et 2022 de 15 %. Elle a baissé de 5 % pour les services, ces derniers étant toujours handicapés par la persistance de l’épidémie. Le recours au télétravail et au numérique réduit également la consommation de services (transports, loisirs, etc.).

Les sanctions contre la Russie et la guerre en Ukraine provoquent une réduction de l’offre pour la gaz, le pétrole, les métaux et les produits agricoles clefs. La Russie produit 44 % du palladium, 16 % du gaz naturel, 16 % du titane, 12 % du pétrole, 10 % du blé et 7 % du nickel. Les retraits du marché entraînent une augmentation brutale des cours qui devrait perdurer dans les prochains mois. Depuis le début de la crise en Ukraine. Le prix du pétrole a doublé et celui du gaz plus que triplé. Le prix des métaux non précieux a été multiplié par trois et celui des matières premières agricoles par deux.

Troisième rupture structurelle : la transition énergétique

La transition énergétique est, par nature, inflationniste. Elle s’accompagne de la réalisation de nouvelles infrastructures coûteuses qui provoquent l’obsolescence d’anciennes pas obligatoirement amorties. Elle nécessite la création d’unités de stockage de l’électricité rendus nécessaires par l’intermittence de la production des énergies renouvelables. La transition énergétique accentue la demande de métaux comme le cuivre, le nickel, le cobalt ou le lithium, nécessaires pour la construction des réseaux électriques, des batteries, etc. Entre 2019 et 2022, le prix du cuivre a été multiplié par trois et celui du nickel par deux. Le prix du lithium a été multiplié par plus de six en moins de deux ans. La transition impose également une progression des investissements dans l’industrie, et dans le secteur du bâtiment pour limiter les émissions des gaz à effet de serre. La construction de l’automobile est contrainte de revoir de fond en comble son modèle avec l’interdiction de vente de nouveaux véhicules à moteur thermique d’ici 2035 au sein de l’Union européenne.

Le point commun de l’ensemble de ces ruptures structurelles est leur caractère inflationniste avec un risque de déséquilibre des marchés qui pourrait perdurer. Les pouvoirs publics tentent de répondre de manière conjoncturelle sous forme d’aides ponctuelles à des problèmes structurelles. L’objectif est de gagner du temps et d’éviter la multiplication des tensions sociales mais celles-ci pourraient bien s’inscrire dans un temps long.

Des inégalités de revenus au financement des entreprises en passant par la structure de l’épargne

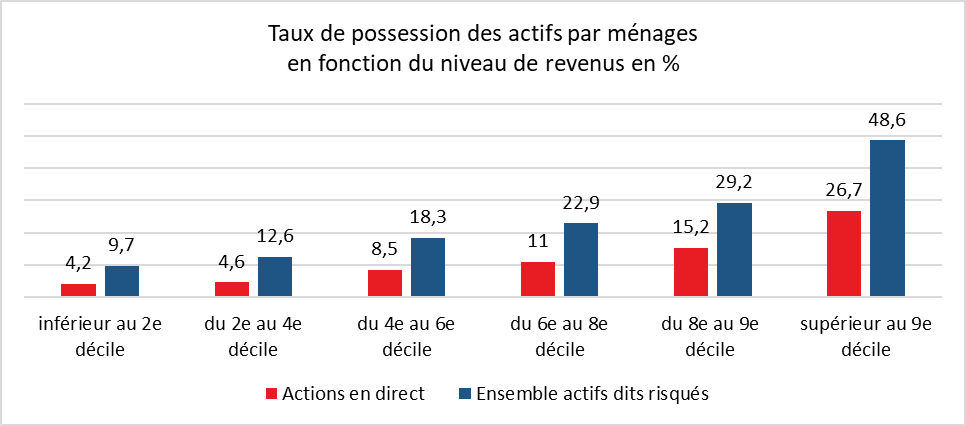

Plus les revenus des ménages sont élevés, plus la propension à acquérir des actifs risqués est élevée. Cette corrélation se vérifie également avec le niveau d’études et avec l’appartenance aux différentes catégories socio-professionnelles.

Aux États-Unis, les inégalités de revenus plus importantes qu’en Europe ont pour conséquence des placements « actions » également plus élevés ce qui induit des modalités de financement des entreprises différentes. Pour les 40 % des Américains les plus modestes, le patrimoine financier moyen en actions ne dépassait pas 55 000 euros en 2019 quand il s’élevait à plus de 920 000 pour les 10 % les plus riches en revenus. Le rapport est de 1 à 10 pour l’encours de l’épargne retraite et de 1 à 18 pour celui des fonds communs de placement.

Selon l’INSEE (enquête 2017/2018), le taux de détention d’actions en direct en France, passe de 4,2 % pour le premier vingtile de revenus à 26,7 % pour les ménages du dernier décile. En prenant en compte les unités de compte et les parts de fonds investis en actions, les taux respectifs sont 9,7 et 48,6 %.

Les ménages modestes épargnent avant tout en actifs liquides et sans risque quand les ménages aisés épargnent davantage en actions et autres actifs risqués. Le poids des actions et obligations d’entreprises est plus élevé dans l’épargne des Américains que dans celle des Européens. L’encours des actions détenues par les particuliers représente 250 % du PIB aux États-Unis, contre 60 % du PIB en zone euro. Dans cette dernière, les actifs sans risque (actifs liquides, obligations) pèsent 180 % du PIB, contre 150 % du PIB aux États-Unis. L’importance du placement « actions » outre-Atlantique explique en partie que les entreprises se financent à hauteur des deux tiers par le marché quand elles le font à plus de 60 % en zone euro, via le crédit bancaire.

En Europe, le recours au crédit pour le financement des entreprises s’inscrit dans une longue tradition. Les banques ont depuis le XIXe siècle joué un rôle clef dans l’essor de l’économie. Avec les assureurs, elles ont joué un rôle traditionnel d’intermédiation. L’importance du financement bancaire s’explique également par la prudence des ménages. Les moindres inégalités de revenus pourraient expliquer la non-exportation du mode de financement américain à l’Europe.

Inflation, l’Europe en proie de doubler les États-Unis

Depuis le milieu de l’année 2021, l’inflation aux États-Unis est supérieure à celle de l’Europe. En créant une augmentation brutale de la demande, les plans de relance ont généré une inflation importante dès le milieu de l’année dernière. L’écart d’inflation entre l’Europe et les États-Unis s’est résorbé du fait de la guerre en Ukraine qui a touché en priorité la première. Dans les prochains mois, la question de l’inflation pourrait être centrée sur le vieux continent.

Du milieu de l’année 2021 au premier semestre 2022, l’inflation américaine a été de 2 points supérieure à celle de l’Europe mais l’écart s’est amoindri au fil des mois. Il a complètement disparu à fin juin. Dans les prochains mois, l’inflation dans la zone euro devrait passer nettement au-dessus de celle des États-Unis, pour plusieurs raisons.

Avec la guerre en Ukraine, et l’arrêt progressif des exportations de pétrole et de gaz naturel russes vers l’Europe, la zone euro sera confrontée à une rareté croissante de ces deux énergies indispensables. Les Américains qui sont redevenus exportateurs nets grâce au gaz et au pétrole de schiste seront moins touchés. S’ils supportent la hausse des cours, ils en bénéficient également avec les gains réalisés par les producteurs locaux. En Europe, le coût de l’énergie depuis 2021 a augmenté de 40 %. Si, à l’automne, des pénuries surviennent en Europe, la production pourrait être affectée, ce qui ne fera qu’augmenter le prix d’un nombre important de biens et de services.

Depuis le début de l’année, l’Europe a réussi à contenir les hausses de salaires mais les revendications se multiplient avec, à la clef, l’engagement de plusieurs conflits sociaux (chemins de fer au Royaume-Uni et en France, personnel des aéroports en France, etc.). Sur le premier semestre, les augmentations de salaires ont atteint moins de 4 % en zone euro, contre plus de 5 % aux États-Unis. Un rattrapage est attendu pour le second ce qui devrait alimenter l’inflation. Les problèmes de recrutement que rencontrent un nombre croissant d’entreprises, en Europe, devraient également se traduire par des hausses de salaire. Les entreprises, en Europe, n’ont que partiellement répercuté la hausse de leurs coûts sur leurs prix de vente. Elles devraient le faire au second semestre, ce qui amènera une dose supplémentaire d’inflation. La dépréciation de l’euro par rapport au dollar contribue à une hausse des prix des importations. Mercredi 6 juillet, l’euro était à parité avec le dollar (1,01) avec une perte de 15 % de sa valeur en un an.

La politique choisie par les gouvernements des pays de la zone euro consiste, pour le moment, à soutenir le pouvoir d’achat des ménages, ce qui se traduit par le maintien d’un déficit public important. Les mesures de transferts publics aux ménages sont évidemment inflationnistes et limitent les effets du durcissement de la politique monétaire. Fin 2022, le déficit américain pourrait être inférieur à celui de l’Europe.

Les entreprises de la zone euro, à la différence des entreprises américaines, n’ont pas encore complètement répercuté dans leurs prix de vente la hausse de leurs coûts de production.

Le pic d’inflation de la zone euro devrait être plus élevé que celui des États-Unis et intervenir plus tardivement. Aux États-Unis, l’inflation est imputable à l’excès de demande et au déficit de main d’œuvre. En Europe, les chocs sont pluriels avec l’augmentation des prix des matières premières, de l’énergie et des produits agricoles. Compte tenu des problèmes de recrutement, les salaires devraient augmenter dans les prochains mois. Les entreprises seront amenées à répercuter l’accroissement de leurs coûts de production sur les prix. La dépréciation de l’euro et les politiques publiques sont également inflationnistes. Compte tenu de ces facteurs, il y a un risque d’emballement de l’inflation en Europe qui pourrait conduire la banque centrale à un durcissement rapide de sa politique monétaire. La question de solvabilité de certains États périphériques pourrait alors se poser. Dans ce contexte, la mise en place de l’outil anti-fragmentation de la zone euro par la BCE pourrait s’imposer à court terme.

L’état atypique du marché du travail en Europe

Aux États-Unis, la forte demande et un recul de l’offre de travail provoquent des tensions sur le marché de l’emploi conduisant à des revalorisations substantielles des salaires. Au sein de la zone euro, la situation est différente. Les entreprises rencontrent de fortes difficultés d’embauche mais celles-ci n’entraînent pas encore une réelle accélération des salaires. Les difficultés d’embauche ne sont pas occasionnées par un recul de l’offre de travail, puisqu’au contraire celle-ci est plus élevée qu’avant la crise Covid.

La situation présente du marché du travail américain est assez simple à appréhender. Aux États-Unis, en 2022, la moitié des entreprises indique rencontrer des difficultés de recrutement, ce taux était de 30 % en 2016. Il était monté à 37 % avant le déclenchement de la crise sanitaire, en 2019. Aux États-Unis, le taux de chômage a retrouvé son niveau d’avant crise moins de deux ans après le début de la crise sanitaire. Il est ainsi passé de 14 % à 3,6 % d’avril 2020 à mai 2022. Si avant la crise sanitaire, la hausse des salaires était de 2,5 % par an (moyenne 2011-2019), elle dépasse désormais 5 %. L’offre de travail en 2022 demeure inférieure de 1 à 2 % à celle qui était constatée en 2019. Le thème de la grande démission donne lieu à de nombreux débats outre-Atlantique.

En Europe, la situation du marché du travail est plus complexe. Les points convergents sont les difficultés de recrutement et le faible taux de chômage. Ce dernier est inférieur au premier trimestre 2022 à son niveau d’avant crise, en particulier en France. L’augmentation des salaires est, en revanche, plus mesurée qu’aux États-Unis. Elle est de 4 % et l’offre de travail a retrouvé assez rapidement son niveau d’avant crise sanitaire. En Europe, la production est à la peine, ce qui amène une baisse importante de la productivité du travail. En 2022, celle-ci est inférieure d’un point par rapport à son niveau de 2019 en zone euro. Pour la France, l’écart est de deux points. Fin 2022, la France devrait avoir un million d’emplois de plus qu’en 2019 avec une production étale.

S’il n’y a pas de grande démission en Europe, il y a, en revanche, un désajustement sectoriel fort entre la demande et l’offre de travail. Les salariés refusent de travailler dans certains secteurs d’activité (hôtels-restaurants, transport routier, industrie, etc.) en raison de la pénibilité du travail ou d’horaires de travail atypiques. Compte tenu de l’abondance de l’offre, ils peuvent se permettre de refuser les propositions. Le filet social important, en Europe, peut dissuader la reprise d’activité. Selon une étude menée par un cabinet spécialisé dans la réinsertion sociale, moins de 10 % des bénéficiaires du RSA seraient, en France, réellement disponibles à une reprise immédiate d’activité. Les hommes seraient peu enclins à accepter des postes pénibles à faible rémunération. Les femmes dont les enfants ne sont pas en bas âge sont les plus à même de réintégrer le marché du travail. Cette situation explique le faible taux d’emploi en France et dans certains pays européens (Europe du Sud). En France, les postes à pourvoir se trouvent surtout dans l’hôtellerie-restauration (de 100 000 à 200 000 postes), les aides à la personne (plus de 80 000 postes), le transport (plus de 50 000 postes). Les emplois en question sont souvent assortis de faibles rémunérations et de conditions de travail difficiles. Le taux global d’emplois vacants atteint 2,5 % au 1er trimestre 2022, contre une fourchette de 0,3 % à 1,3 % de 2002 à 2019. Les entreprises demeurent prudentes en matière d’augmentation de salaires par crainte de ne pas pouvoir les répercuter sur les prix.

L’évolution de la démographie en Europe conduit au maintien durant de nombreuses années de problèmes de recrutement. Les entreprises seront donc amenées à jouer sur les salaires ou sur les conditions de travail pour attirer et fidéliser des salariés, sachant qu’elles doivent tenir compte du niveau élevé de la protection sociale.