Le Coin de l’Economie – productivité – rachats d’actions – cours boursiers – croissance soutenable

Les rachats d’actions : pour ou contre ?

Ces dernières semaines, Axa, Elior, BNP Paribas ou Vinci ont annoncé des rachats d’actions. Les défenseurs des rachats d’actions soulignent qu’une entreprise en manque de projets d’investissement rentables se doit de racheter ses actions afin de permettre à ses actionnaires d’investir dans d’autres entreprises ayant des projets réels et efficients. Pour les opposants à cette pratique, les rachats d’actions sont la manifestation d’une déformation du partage de la valeur ajoutée en faveur des actionnaires et au détriment des salariés.

Les rachats d’actions de plus en plus importants dans la zone euro

Pratique ancienne aux États-Unis, le rachat d’actions tend à se banaliser au sein de la zone euro. Si durant les années 2000, le volume des rachats d’actions était quatre à cinq fois supérieurs aux États-Unis à celui constaté au sein de la zone euro, il est depuis cinq ans assez proche, autour de deux points de PIB.

Les rachats d’actions ne sont pas opérés de manière contracycliques pour lisser les cours boursiers. Ils sont corrélés avec les indices boursiers et avec les taux de profit. Le volume des rachats d’actions progresse avec l’augmentation des cours et des profits que ce soit aux États-Unis ou en zone euro. Les bénéfices facilitent les rachats qui, par nature, alimentent la hausse des cours.

Les rachats, un outil d’allocation des ressources financières

Les défenseurs des rachats d’actions estiment que les entreprises qui réalisent des bénéfices élevés et qui manquent de projets rentables doivent racheter leurs actions afin de restituer l’argent aux actionnaires. Cet argent ainsi rendu permettra la réalisation d’investissement au sein d’autres entreprises. Une entreprise ayant réalisé des profits importants peut avoir tendance à investir sans discernement et à gaspiller ainsi les ressources dont elles disposent. Les opérations de rachat participeraient ainsi à une allocation optimale de l’épargne. Que ce soit en zone euro ou aux États-Unis, une corrélation est constatée entre taux d’investissement des entreprises et volume des rachats.

Les rachats d’actions, symboles d’un rapport de force favorable aux actionnaires

Les rachats d’actions sont rendus possibles par la hausse des taux de profit des entreprises. De 1995 à 2022, les profits après taxes et intérêts avant dividendes sont passés de 14 à 18 % du PIB pour la zone euro et de 11 à 15 % aux États-Unis. En diminuant le nombre d’actions, les entreprises concentrent la répartition des bénéfices. Le prix des actions restantes a tendance à augmenter, d’où la hausse des cours boursiers plus rapide aux États-Unis que dans la zone euro. Les indices boursiers ont été multipliés par quatre en trente ans aux États-Unis et par deux en Europe. Le partage de la valeur ajoutée a été favorable, surtout outre-Atlantique, aux actionnaires. Les entreprises auraient pu, en effet, redistribuer une partie des bénéfices sur les salariés ou sur les consommateurs. La persistance de bénéfices importants témoigne de l’existence de situations de rente. Avec l’inflation qui suppose une augmentation des salaires tout comme la multiplication des pénuries de main-d’œuvre, avec les besoins d’investissement liés à la décarbonation, les profits et donc les rachats d’actions devraient baisser.

Les rachats d’action ont comme inconvénients de réduire le nombre d’actionnaires et de rendre le marché « actions » plus étroit. Ce dernier est déjà pénalisé par le montant faible des émissions d’actions nouvelles et par le retrait de la cote d’un nombre croissant d’entreprises. Ces retraits sont justifiés par la lourdeur des contraintes réglementaires pesant sur les entreprises cotées.

La hausse des cours boursiers dans la zone euro est-elle rationnelle ?

La zone euro était censée entrer en récession en raison de la hausse des taux d’intérêt. Les ménages devaient connaître une forte érosion de leur pouvoir d’achat. Des coupures d’électricité étaient annoncées en France. Le nombre de demandeurs d’emploi devait augmenter tout comme les faillites des entreprises. Pour le moment, Ce scénario est évité. Les acteurs économiques croient en une amélioration progressive de la conjoncture. Les effets de l’inflation sur les revenus des ménages sont atténués en grande partie par le soutien apportés par les pouvoirs publics.

Les cours boursiers de la zone euro se sont fortement redressés depuis la fin de l’été 2022. Jeudi 16 février, l’indice phare de la Bourse de Paris a atteint 7387,29 points dépassant son précédent record datant d’avril 2021. Sur les deux premiers mois, le CAC 40 a gagné près de 13 % et l’indice européen Eurostoxx près de 12 %. Depuis 2019, ce dernier a augmenté de 40 %. Ce redressement des cours boursiers de la zone euro repose en partie sur la bonne tenue des résultats des entreprises cotées. Les secteurs du luxe et de l’énergie ainsi que le secteur bancaire ont porté les cours vers le haut. Les taux de marge des entreprises sont globalement en amélioration. Les problèmes d’approvisionnement s’estompant et les cours de l’énergie s’assagissant, les dirigeants des entreprises sont plutôt confiants dans la conjoncture. Ils ont réussi à répercuter une partie de la hausse des coûts supportés sur leurs prix tout en bénéficiant d’aides publiques. La baisse de la productivité constitue en revanche un point noir pouvant remettre en cause l’équilibre financier des entreprises surtout si l’inflation perdure. La multiplication des revendications salariales pourrait également porter atteinte à leurs résultats.

Le rebond du cours des actions s’est effectué sur fond de normalisation des prix de l’énergie. Après avoir atteint plus de 120 dollars en mars 2022, le baril de pétrole (Brent) est revenu autour de 85 dollars. Le prix du gaz naturel est passé de 20 dollars le mégawat british unit à 5 dollars de juin 2022 à février 2023. L’accalmie des prix de l’énergie demeure précaire. Le remplissage des cuves de gaz durant l’été prochain pourra donner lieu à de nouvelles tensions sur les marchés.

Depuis plusieurs mois, les investisseurs font le pari d’une remontée maîtrisée des taux directeurs de la part de Banque Centrale Européenne maintenant des taux d’intérêt réels à long terme négatifs. La persistance de l’inflation pourrait néanmoins conduire la BCE à relever de manière plus importante que prévu ses taux. Ces mêmes investisseurs constatant la résilience de l’économie de la zone euro ont réduit leur demande en matière de prime de risque ce qui conduit à une hausse des cours.

La situation économique et financière de la zone euro demeure fragile. L’inflation sous-jacente atteint désormais 7 % et semble bien incrustée. Si en 2022, le crédit a poursuivi son mouvement de hausse malgré le relèvement des taux, il pourrait en être différemment en 2023. Le recul de la base monétaire décidé par la BCE devrait entraîner une réduction de l’offre de crédit bancaire. Les capacités d’investissement devraient donc se contracter, ce qui pénaliserait d’autant les actions. La hausse des taux d’intérêt réels à long terme pourrait les amener au-dessus de celui de la croissance potentielle d’autant plus que celle-ci tend à s’éroder. Une baisse de la valorisation des actions serait alors à prévoir. L’augmentation des taux à long terme sera autant la conséquence de la politique restrictive de la BCE que de la hausse des besoins de financement provoquée par la transition énergétique, le vieillissement de la population et l’augmentation des dépenses de défense. Ces vingt dernières années, l’épargne a été abondante, les ménages souhaitant constituer un patrimoine en vue de la retraite. Or, ce phénomène pourrait arriver à son terme. Avec la baisse du niveau de vie des retraités dans les prochaines années, ceux-ci épargneront moins voire puiseront dans leur patrimoine.

L’optimisme des marchés financiers est aujourd’hui compréhensible, mais il pourrait rapidement céder la place à un pessimisme compte tenu des menaces qui planent sur l’économie européenne. En cas de retournement des anticipations de taux et de croissance, une correction des cours pourrait intervenir.

Les défis de la croissance soutenable

Une économie est dite sur une trajectoire de croissance globalement soutenable si elle contribue à réduire les émissions de CO2, à diminuer la consommation de l’énergie et de matières premières rares, et à ne pas porter atteinte à la biodiversité. Elle se doit également d’améliorer l’égalité des revenus et des patrimoines, lutter contre toutes les discriminations, veiller à la diffusion des connaissances et favoriser l’intégration sociale, tout cela dans une relative maîtrise des finances publiques. Malgré les efforts consentis ces dernières années, l’économie mondiale est loin d’être entrée dans une période de croissance soutenable.

Une stabilisation des émissions de CO2 à confirmer

En 2022, les émissions de CO2 ont retrouvé leur niveau d’avant crise sanitaire à 36 milliards de tonnes. En 2020, elles étaient tombées à 32 milliards de tonnes. Pour mémoire, elles étaient de 24 milliards de tonnes en 2002. La concentration de CO2 dans l’atmosphère continue, en revanche, à augmenter. Elle a atteint 418 parties par million (ppm) en 2022, contre 395 en 2012 et 372 en 2002.

Une biodiversité toujours aussi menacée

En 2021, sur 134 000 espèces animales recensées par l’union internationale pour la conservation de la nature, 37 000 sont menacées d’extinction. Le rythme d’extinction est plus rapide que celui d’apparition de nouvelles espèces (12 000 par an). Les experts indiquent que le rythme actuel de disparition des espèces est 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel d’extinction. Au niveau mondial, plus de 35 % des milieux humides littoraux et continentaux ont disparu depuis 1970. Au rythme actuel de la déforestation, les forêts tropicales pourraient disparaître d’ici 50 à 70 ans.

Une utilisation toujours de plus en plus importante des matières premières

Les besoins en matières premières et en énergie s’amplifient avec l’augmentation de la population et des niveaux de vie. En l’état actuel des connaissances géologiques et des techniques d’extraction, plusieurs matières premières sont menacées à moyen terme d’épuisement.

La décarbonation des activités économiques, avec l’essor des énergies renouvelables, exige un recours croissant à certaines matières premières et notamment les terres rares. La transition énergétique pourrait multiplier les besoins en lithium par près de 15 d’ici 2040 et ceux en cobalt par 5. Selon l’institut de recherche, IFPEN, le déploiement de toutes les technologies nécessaires pour limiter le réchauffement climatique sous les 2 degrés pourrait aboutir à la consommation de près de 90 % des ressources en cuivre connues en 2021 d’ici 2050. Pour le cobalt, l’institut prévoit une extraction de 65 à 85 % des réserves totales actuellement connues, et pour le nickel, autour de 50 %. En 30 ans, la moitié voire la quasi-totalité de certaines ressources minérales disponibles pourraient avoir été consommées. L’épuisement du cuivre est selon certaines études chiffré à 30 ans mais ces travaux de recherches donnent lieu à de nombreuses contestations. L’évolution des techniques de recherche et d’exploitation des gisements ainsi que l’essor du recyclage changent la donne en permanence. Le pic pétrolier, à savoir le sommet de la courbe de production du pétrole, a été annoncé à maintes reprises sans pour autant être atteint.

L’accès à l’eau douce de plus en plus difficile

Les besoins en eau augmentent avec le développement de la population, l’urbanisation, et l’essor de l’agriculture irriguée. Le réchauffement climatique modifie la répartition de la pluviométrie dans le temps et dans l’espace. Le pompage excessifs des nappes phréatiques a atteint 160 milliards de m3 en 2022, 500 millions de personnes sont atteintes par la désertification. La quantité d’eau douce disponible est passée de 12 900 m3 par personne en 1970 à 6 000 m3 par personne aujourd’hui. La gestion de l’eau douce est compliquée par l’opposition croissante des populations vis-à-vis de la réalisation des barrages ou des retenues. Le recours au dessalement est encore limité. En Israël, 85 % des eaux usées sont recyclées et près de 80 % de l’eau potable consommée provient des cinq usines de dessalement de l’eau de mer. À elle seule, l’usine de Soreq, au sud de Tel Aviv, fournit en eau plus de deux millions d’habitants. De l’eau est acheminée pour renflouer le lac de Tibériade situé à quelque 215 mètres en dessous du niveau de la mer et constituer une réserve de sécurité. Israël a réussi à développer une agriculture maraichère de haute qualité grâce au dessalement.

La progression des inégalités de revenus et de patrimoine dans les pays anglo-saxons

Les inégalités de revenus (mesurées avec l’indice Gini) ont augmenté ces vingt dernières années aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni. Elles sont restées stables au sein de la zone euro. Sur longue période, une progression des inégalités est peu propice au maintien d’une croissance forte et durable. L’indice Gini est passé de 2002 à 2022 de 0,38 à 0,40 aux États-Unis, de 0,36 à 0,37 au Royaume-Uni et de 0,32 à 0,33 au Japon. Pour la zone euro, il est resté à 0,30 sur toute la période. Au niveau du patrimoine, les inégalités se sont accrues surtout aux États-Unis. La proportion du patrimoine national détenu par les 1 % des ménages les mieux dotés est passée de 30 à 34 % de 2002 à 2022. Pour la zone euro, les chiffres respectifs sont 24 et 25 %.

Le taux de pauvreté en hausse aux États-Unis

Le taux de pauvreté (seuil de 60 % du revenu médian) est passé de 23,8 à 25,2 % de 2002 à 2022 aux États-Unis et de 16 à 16,5 % au sein de la zone euro. Il est resté globalement stable au Japon (22 %) et au Royaume-Uni (20 %) sur la même période.

La mobilité sociale persiste mais n’est plus perçue

Dans tous les pays occidentaux, la proportion d’enfants qualifiés dont les parents ne le sont pas ou peu, augmente. En revanche, le sentiment dominant est le ralentissement de l’ascenseur social et la crainte du déclassement. Le diplôme n’est plus, aux yeux des personnes d’âge, actif considéré comme un sésame pour obtenir un emploi, même si, dans les faits, il le demeure. Le taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur est, selon les États, de deux à trois fois plus faible que celui des non-diplômés.

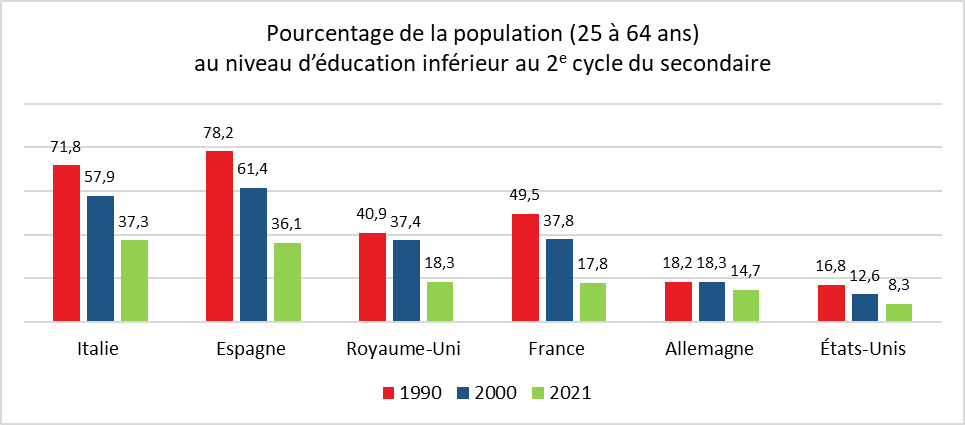

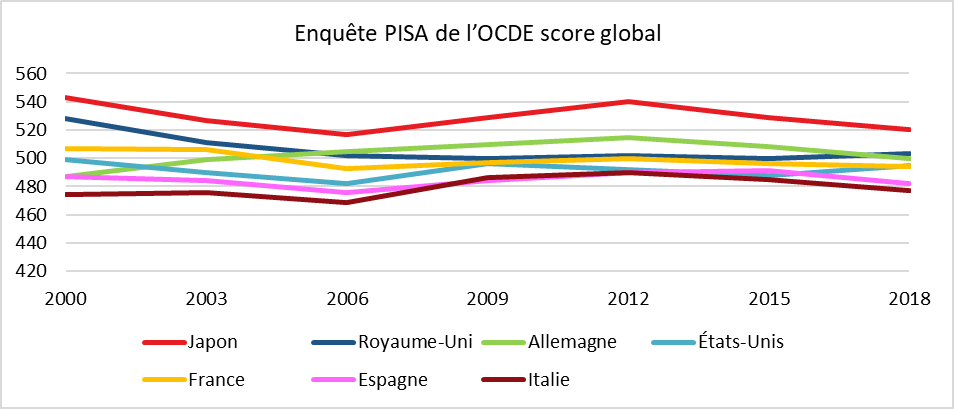

Cercle de l’Épargne – données OCDE

Plusieurs pays sont confrontés à une baisse du niveau des systèmes de formation. Le déclin est marqué pour le Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne et la France.

Cercle de l’Épargne – données OCDE

La proportion de jeunes de moins de 25 ans qui ne sont ni en formation, ni en emploi (NEETS) reste élevée dans plusieurs États membres de l’OCDE. Le taux s’élevait à 26 % en Italie, 20 % en Espagne, 16 % en France comme aux États-Unis et 10 % en Allemagne ou au Royaume-Uni. Le taux de NEETS a augmenté en vingt ans en Italie et en Espagne. Il a légèrement diminué en France.

La soutenabilité financière en question

Dans tous les pays occidentaux, l’endettement public et privé est en forte progression. De 2002 à 2022, la dette publique du Japon est passée de 150 à 250 % du PIB, celle de l’Italie de 100 à 150 %, celle des États-Unis de 55 à 103 %, et celle de la France de 58 à 115 %. La dette privée augmente fortement en Italie et en France. Elle est passée respectivement de 70 à 120 % du PIB en Italie et de 100 à 160 % du PIB en France. En l’absence d’une croissance importante portée par des gains de productivité et compte tenu du passif social en forte hausse avec le vieillissement programmé de la population, la question de la dette risque de devenir explosive. Les solutions seront soit de réduire le niveau de pension, soit d’accroître les impôts. L’inflation pourrait être également une option permettant de réduire le poids des dettes et des pensions au sein du PIB. La soutenabilité financière n’est pas obtenue dans la plupart des pays.

L’évolution économique des États de l’OCDE n’est pas tenable à 30 ou 50 ans compte tenu des déséquilibres qui la sous-tend. Des arbitrages devront être effectués entre la réduction de la contrainte environnementale, de la contrainte financière ou bien encore la contrainte sociale.

Aux sources de l’étonnante baisse de la productivité mondiale

Depuis le début des années 1990, dans tous les pays occidentaux, les gains de productivité reculent. La productivité est même en diminution dans plusieurs d’entre eux dont la France et l’Espagne. Ce recul apparaît paradoxal car le niveau d’éducation de la population, les dépenses de Recherche & Développement (R&D), le nombre de brevets et le niveau de robotisation ont augmenté. La baisse de la productivité trouve ses origines dans la diminution de l’investissement productif, la tertiarisation des sociétés, l’efficacité décroissante des dépenses de recherche ainsi que le vieillissement démographique. Sans gains de productivité, la croissance s’étiole ; or celle-ci est indispensable pour financer les retraites et la transition énergétique, de même que pour lutter contre les inégalités.

Le ralentissement généralisé des gains de productivité

Dans tous les pays (États-Unis, zone euro, Japon, Chine, Inde) le ralentissement des gains de productivité s’est accentué à compter de 2008-2009. La productivité par tête qui progressait en moyenne de 6 % en Chine, de 3 % aux États-Unis, de 2 % en zone euro ou au Japon, tend vers zéro depuis quelques années. Au Japon, qui connaissait d’importants gains de productivité dans les années 1980, la baisse s’est amorcée dès le début des années 1990. Aux États-Unis à la fin des années 1990, un regain de productivité avait été constaté à la différence de l’Europe. L’Inde n’échappe pas à la règle, la progression de productivité par tête étant passée de 5 % dans les années 2010 à 2 % dans les années 2020.

Plusieurs facteurs jouent pourtant en faveur des gains de productivité

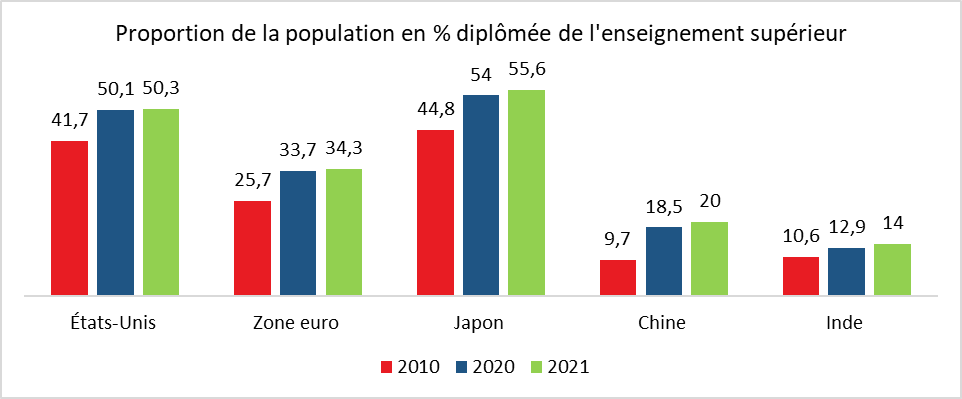

Cette diminution mondiale des gains de productivité intervient malgré une augmentation sans précédent du nombre de diplômés de l’enseignement supérieur.

Cercle de l’Épargne – données OCDE – Banque mondiale

La productivité a longtemps été en phase avec l’innovation et donc les dépenses de recherche & développement (R&D). Or ces dernières, même si elles se tassent légèrement ces dernières années, en particulier au sein de la zone euro, atteignent des niveaux élevés. Elles représentent 3,5 % du PIB aux États-Unis en 2022, contre 2,5 % en 1990. Elles sont passées, sur cette même période, de 2,6 % à 3,4 % du PIB au Japon, de 1,7 à 2,4 % en zone euro et de 0,6 à 2,5 % du PIB en Chine. Seule l’Inde fait exception avec des dépenses de R&D en baisse. Elles représentaient dans ce pays 0,6 % du PIB en 2022, contre 1 % du PIB en 2008. Le nombre de brevets déposés a augmenté dans tous les grandes régions économiques depuis 1990. Le nombre de brevets triadiques est ainsi passé de 1990 à 2020 de 11 282 à 13 040 aux États-Unis, de 9 600 à 17 469 au Japon, de 12 à 5 897 en Chine et de 11 à 394 en Inde. Pour la zone euro, ce nombre était de 9 757 en 2020, contre 7 942 en 1990. Dans les pays occidentaux, une baisse des dépôts est néanmoins constatée depuis le début des années 2000, retournement qui s’est accéléré avec la crise financière de 2008. Cette baisse est marquée pour la zone euro (-33 % en vingt ans) et moindre aux États-Unis (-16 %) et au Japon (-4 %).

L’automatisation avec la digitalisation a été une source de productivité, en particulier dans les années 1990. Le processus d’équipement en robots s’est accéléré ces trente dernières années sans pour autant avoir des effets sur la productivité. La robotisation progresse, en effet, dans tous les pays ou presque. Le stock de robots pour 100 emplois manufacturiers est passé de 2 à 3,8 au Japon de 1995 à 2021, de 0,5 à 2,8 aux États-Unis, de 0,5 à 2,2 pour la zone euro, de 0 à 2,8 en Chine et de 0 à 0,5 en Inde.

Plusieurs facteurs jouent contre la productivité

Le taux d’investissement des entreprises tend à diminuer, ralentissant la diffusion du progrès technique. Depuis 1990, dans toutes les zones économiques, le taux d’investissement des entreprises a diminué d’environ deux points de PIB. Des années 1990 aux années 2020, il est passé de 30 à 28 % du PIB en Chine, de 24 à 19 % au Japon et 14 à 13 % en zone euro ou aux États-Unis. En Inde, le taux d’investissement état en 2022 de 9 % du PIB contre 15 % en 2008.

La tertiarisation des économies explique la chute de la productivité. Ce phénomène est marqué aux États-Unis, en zone euro (France essentiellement) et au Royaume-Uni. Les services génèrent moins de gains de productivité que l’industrie. Le poids de l’industrie dans la valeur ajoutée est inférieur à 10 % en France ou au Royaume-Uni. Il est inférieur à 12 % aux États-Unis. Ce sont, par ailleurs, les services domestiques (aides à la personne, tourisme) qui connaissent la plus forte croissance. Or ce sont ceux dont la productivité est la plus faible.

La disparition des gains de productivité peut s’expliquer par le rendement décroissant de la recherche (thèse de la stagnation séculaire des économistes Hansen et Summers). Le coût des innovations est en forte augmentation. Le développement d’une nouvelle molécule pour un laboratoire pharmaceutique coûte en moyenne 1,5 milliard de dollars, soit deux fois plus qu’il y a dix ans. Les dépenses de prospection pétrolière sont en forte augmentation. Les compagnies pétrolières sont contraintes de forer plus en profondeur, dans des zones difficiles, en recourant à des techniques de plus en plus coûteuses. Les énergies renouvelables sont, de leur côté, plus coûteuses. Elles nécessitent des investissements importants d’autant plus que leur production est aléatoire.

Le vieillissement de la population est également un facteur pesant défavorablement sur la productivité. La diminution du nombre d’actifs au profit des inactifs provoque une baisse de productivité. L’augmentation du nombre de retraités s’accompagne de celle des services domestiques à faible productivité. Une population âgée est moins ouverte aux progrès technologiques et au changement. Elle est en revanche plus favorable au protectionnisme qui est également un facteur négatif pour la productivité. Le Japon, la zone euro et la Chine sont les plus touchés par le vieillissement de la population. L’Inde, l’Afrique et les États-Unis le sont moins.

La diminution de la productivité depuis une dizaine d’années a plusieurs origines. Celles-ci diffèrent d’un pays à un autre. En zone euro, la baisse des gains de productivité s’explique par le vieillissement de la population, le déclin de l’industrie et le recul de l’innovation. Aux États-Unis, le facteur numéro 1 est la désindustrialisation. En Chine, comme au Japon, le facteur clef est le vieillissement de la population. Pour l’Inde, le niveau de formation insuffisant et la diminution des dépenses de recherche jouent contre la productivité.