Le Coin des Tendances du 11 mai 2019

Le développement polyphonique des territoires

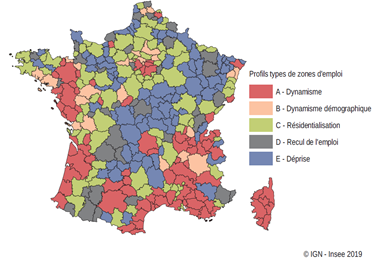

Entre 2010 et 2015, la population de France métropolitaine a augmenté de 0,5 % par an, tandis que l’emploi est resté stable. Mais les territoires qui la composent n’ont pas tous évolué au même rythme. Cinq profils de territoire peuvent, selon l’INSEE, être distingués, les territoires dynamiques tant économiquement que démographiquement parlant, les territoires dynamiques sur le seul plan démographique, ceux connaissant un processus de résidentialisation poussée, ceux souffrant d’une contraction de l’emploi et ceux en déclin total.

Cinq profils types de territoires à partir des variations de la population et de l’emploi entre 2010 et 2015

L’Ouest, le Sud (Corse comprise), la Vallée Rhodanienne, la région parisienne et quelques métropoles connaissent un développement rapide de leur population et de l’emploi. En revanche, de l’Est de la France au Limousin en passant par la Bourgogne et l’Auvergne (à l’exception de Clermont Ferrand), les territoires sont confrontés à un réel recul de l’activité et de la démographie. Une grande partie de la Normandie et les territoires de l’intérieur de la Bretagne sont également confrontés à ce double repli. Deux phénomènes expliquent les difficultés rencontrées au sein de ces régions : la désindustrialisation et la fuite des jeunes actifs vers les grandes agglomérations. La Normandie comme l’Est de la France ont été confrontés à la fermeture de nombreux établissements industriels (textile, sidérurgie, automobile). Pour la Bretagne, la population se concentre de plus en plus autour des pôles de Rennes, de Brest et de Nantes. Le territoire de Lannion qui avait bénéficié de l’implantation d’entreprises spécialisées dans les télécommunications dans les années 1960 et 1970 est en net recul depuis une vingtaine d’années. Lannion pâtit de sa petite taille face aux métropoles.

La région parisienne n’est pas homogène. Paris et le Nord de l’Île-de-France sont stables voire en déclin quand l’activité et la population se concentrent de plus en plus au Sud (Essonne). Paris devient de plus en plus une zone à vocation touristique. Un nombre croissant de sièges de grandes entreprises s’installe dans la petite couronne. La Seine-Saint-Denis enregistre de mauvais résultats en termes d’emplois en grande partie du fait de sa mauvaise réputation.

Des territoires, appelés territoires résidentiels, attirent des habitants sans pour autant générer des emplois. Ces territoires se situent généralement aux marges des grandes agglomérations ou sont reconnus pour leur vocation touristique. Dans l’ouest de la Bretagne, c’est évidemment la caractéristique touristique qui domine quand, autour de la région parisienne, c’est un phénomène de report de population qui n’a pas les moyens de se loger au sein de l’agglomération.

La bande des territoires dynamiques de l’Ouest s’étend des Pyrénées Atlantiques jusqu’à Rennes en passant par Biarritz, Bordeaux et Nantes. Elle comprend une partie des régions Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire et Bretagne. Cette façade maritime connaît à la fois une croissance économique reposant sur une diversité des activités et un apport de population tant active que retraitée.

La croissance du Sud de la France repose sur l’augmentation de la population et sur la présence d’une série de grandes villes telles que Montpellier, Marseille, Aix-en-Provence, Toulon, Cannes. Il convient de noter néanmoins que les Alpes-Maritimes apparaissent en difficulté. La très forte concentration de la population en bord de mer semble atteindre ses limites. Malgré des diversifications réussies avec Sophia Antipolis, l’économie de la région est très dépendante du tourisme.

La région de Toulouse figure parmi les territoires dynamiques. En tant que métropole ne se trouvant pas sur les grandes routes de croissance, elle a comme spécificité d’irriguer l’arrière-pays. Ce n’est pas le cas des métropoles de Lille, de Rouen ou de Strasbourg. Le dynamisme économique n’est pas sans lien avec la taille du bassin d’emploi. En-deçà de 600 000 habitants, l’effet d’entrainement des métropoles est faible.

Dans les territoires en déprise (baisse de l’emploi et du nombre d’habitants), l’âge moyen de la population est assez élevé. Dans les zones en déprise, la population a diminué de 1,7 % en cinq ans contre une hausse de 2,4 % en France métropolitaine. Ce sont des territoires d’émigration. Les jeunes faute de travail partent, ce qui accroît le vieillissement de la population restante et limite d’autant les créations d’emplois. Le sentiment de déclassement de ces territoires est la conséquence du mouvement migratoire. Le départ des administrations et des services de la vie quotidienne ne vient, bien souvent, qu’entériner un état de fait. Il y a une auto-alimentation du déclin. Les fermetures en appellent d’autres et conduisent les actifs à rejoindre les grandes agglomérations. Dans les territoires en déprise, la baisse de l’emploi est de 4,4 % et concerne aussi bien la sphère productive que la sphère présentielle.

Du résidentiel à la déprise

Le développement du résidentiel peut déboucher sur un phénomène de décroissance. Cela a été constaté, ces quinze dernières années, en Normandie, dans une partie de la Bretagne et également dans les Alpes-Maritimes ainsi que dans le Centre de la France.

Pour la Bretagne ou la Sologne, la vogue des maisons secondaires a masqué un temps la baisse de l’activité économique. Depuis vingt ans, les Français et en premier lieu les Parisiens achètent moins de résidences secondaires. Les nouvelles générations troquent la pierre contre de la mobilité. Cette évolution n’est pas sans incidence sur l’emploi dans ces régions situées aux marges d’Île-de-France. Les jeunes actifs s’ils ne trouvent pas d’emplois en phase avec leurs compétences et leurs prétentions salariales ont tendance à partir des zones résidentielles pour migrer vers les grandes agglomérations. Or, depuis la crise de 2008/2009, le tissu industriel en milieu semi rural s’est amoindri, ce qui explique la multiplication des territoires en déprise.

La situation contrastée de l’Outre-mer

Les évolutions récentes de la population et de l’emploi sur les DOM sont très contrastées. Les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique sont scindés en deux groupes. Le premier rassemble des zones où la hausse de l’emploi est associée à une légère hausse ou une baisse de la population comme le Nord-Caraïbe en Martinique ou Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Le second correspond aux territoires en déprise où population et emploi diminuent tels le Nord-Atlantique en Martinique ou Marie-Galante en Guadeloupe. Dans les quatre zones d’emploi de La Réunion, la population et l’emploi sont en croissance. Enfin, les trois zones de Guyane présentent des profils largement distincts. La zone de Kourou est proche de la stabilité, tandis que celle de Cayenne est caractérisée par une forte hausse de la population et de l’emploi. L’accroissement démographique est plus prononcé encore sur la zone de Saint-Laurent, mais l’emploi y recule.

Du déclassement des territoires à celui des populations.

La dynamique contrastée des territoires n’est pas sans lien avec la nature des votes aux différentes élections ni avec la présence plus ou moins importante de « gilets jaunes ». La segmentation des territoires est de plus en plus forte pour reprendre les thèses de Christophe Guilly (la France périphérique – 2014) ou de Jérôme Fourquet (L’archipel français, naissance d’une nation multiple et divisée – 2019). À Paris, les cadres et professions intellectuelles représentaient en 2013 plus de 46 % de la population contre 25 % en 1982. À Lyon, le poids de ces catégories au sein de la population était de 33 % en 2013 contre 15 % en 1982. À Toulouse, les ratios respectifs sont 31 et 15 %. Les PIB par habitant entre les différents types de territoire divergent de plus en plus. Les écarts sont néanmoins réduits par les prestations sociales. Les différences de revenus sont, en revanche, de plus en plus marquées au sein des territoires entre les territoires dans lesquelles se concentrent les cadres ainsi que les professions libérales et les autres. Du fait d’une segmentation de plus en plus poussée, des grandes agglomérations sont de plus en plus parcourues par des frontières. Selon Jérôme Fourquet, l’industrie de la drogue jouerait un rôle majeur dans les banlieues pauvres des grandes agglomérations. Cette industrie emploierait 200 000 personnes, soit autant que la SNCF. Selon une étude Nacer Lalam de 2016 (Estimation des marchés des drogues illicites en France) – la France compterait 110 000 détaillants et vendeurs de drogue, 80 000 grossistes et 1 000 têtes de réseaux. Tout le territoire serait approvisionné désormais grâce à un maillage serré. Les réseaux emploient des guetteurs, des rabatteurs, des « charbonneurs » (des vendeurs), des nourrices (personnes acceptant de stocker de la marchandise) et des transporteurs. Cette industrie fournit de la drogue à 5 millions de consommateurs dont 1,4 millions dits réguliers. Par ailleurs, selon une étude OFDT – ESCAPAD, près de 48 % des jeunes de 18 ans auraient déjà consommé au moins une fois de la drogue. La drogue est devenue d’un usage commun et constitue pour les territoires en difficulté une manne financière.

Les territoires sont de mieux en mieux reliés entre eux par les routes et autoroutes voire par le train. Or jamais leur divergence n’est apparue d’autant plus nette. La diminution de la population en zone rurale ne date pas de ce siècle, ni même les problèmes rencontrés au sein des banlieues, mais les liens qui reliaient les territoires se sont rompus. L’école républicaine qui permettait aux plus talentueux des élèves de poursuivre leurs études au sein des grandes villes a perdu en efficacité avec la massification de l’enseignement secondaire. La disparition du service militaire dans les années 1990 a également contribué à la polarisation des populations. Le brassage que permettait le service militaire avait beau être relatif, il existait néanmoins. Par ailleurs, les élites restées dans les territoires en crise sont de moins en moins nombreuses. Leurs représentants ont émigré progressivement vers les grandes villes. Les tissus socio-économiques se sont ainsi délités. À cela s’ajoute la perte d’influence de l’Église catholique.

La bataille des émissions de CO2, un combat de longue haleine !

Depuis 1750, notre développement repose en grande partie sur les énergies fossiles, charbon puis pétrole. L’Homme a réussi ainsi à multiplier sa force, à aller plus loin et plus vite. Il y a une corrélation entre la croissance et la consommation énergétique. Cette dernière rend possible la réalisation de gains de productivité tant dans l’agriculture que dans l’industrie.

Le problème des énergies dites fossiles est que leur combustion provoque l’émission de dioxyde de carbone (CO2). Ce gaz à effet de serre s’accumule dans l’atmosphère et a un cycle de vie assez long.

Comme le souligne Christian Gollier dans son dernier ouvrage Le climat après la fin du mois, la concentration de CO2 est restée stable pendant près de 10 000 ans avant de connaître une augmentation dès le début de la révolution industrielle. Elle est ainsi passée de 280 parts par million (ppm) au début du XIXe siècle à 410 ppm en 2018. L’augmentation qui était de 0,5 ppm durant l’entre-deux guerres atteint désormais 2 ppm par an. Avant la révolution industrielle, la photosynthèse et les océans arrivaient à absorber le CO2 émis. Depuis, le déséquilibre ne cesse de s’accroître avec des effets cumulatifs. En raison de son cycle long, le CO2 émis s’accumule dans l’atmosphère.

La température de la planète a augmenté d’un degré depuis 1750. Elle pourrait s’accroître de deux à cinq degrés d’ici la fin du siècle. Le niveau des mers s’est élevé de 17 centimètres depuis 1900. Il pourrait progresser d’un mètre d’ici 2100. Or, compte tenu de la concentration croissante de la population mondiale en bord de mer, cette élévation aura des conséquences démographiques et économiques très importantes.

Pour limiter l’augmentation à deux degrés, la concentration de CO2 ne devrait pas dépasser 450/480 ppm contre 410 aujourd’hui. Au rythme de progression actuelle, le seuil sera atteint d’ici le milieu du siècle. Par ailleurs, si toute la population mondiale (qui selon les dernières études de l’ONU pourrait atteindre 12 milliards à la fin du siècle) émettait autant de gaz à effet de serre que les Américains, les émissions seraient au moins trois fois plus élevées qu’actuellement. La conséquence serait une élévation des températures de cinq à sept degrés.

Dans les années 1970 voire 1990, certains comptaient avec la pénurie de pétrole pour amener une transition énergétique. Or, il apparaît de plus en plus clairement que la planète regorge de pétrole pour de nombreuses décennies. La décision de décarboner la production énergétique devra donc être une décision collective. Elle ne nous sera pas imposée par l’absence d’énergie fossile.

L’Accord de Paris prévoit de stabiliser les émissions des gaz à effet de serre puis de les diminuer afin de pouvoir cantonner la hausse de la température à deux degrés. Même si aucun engagement formel n’a été pris, l’objectif retenu à Paris était de baisser les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 40 % à 70 % d’ici à 2050 (par rapport au niveau de 2010). Afin de stabiliser la température, il faudrait que l’économie devienne quasiment neutre en carbone durant la deuxième partie du XXIe siècle. Quatre ans après son adoption, nul ne croit ce schéma réalisable. Le retrait des États-Unis, redevenus le premier pays producteur de pétrole, symbolise la difficulté pour la communauté internationale d’organiser une mutation économique de grande ampleur. Comment faire admettre aux pays africains en plein développement qu’ils doivent se brider pour respecter un accord international dont la cause est l’émission par les pays occidentaux depuis 1750 de gaz à effet de serre. De 1973 à 2012, la consommation mondiale d’énergie primaire a doublé. D’ici 2050, compte tenu de l’harmonisation des comportements de consommation, un nouveau doublement est attendu.

L’Europe, un bon élève ?

Si les émissions de CO2 ont atteint en 2018 un niveau sans précédent dans le monde, elles ont diminué en Europe. Selon Eurostat, les émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles ont diminué de 2,6 % dans l’Union européenne en 2018 par rapport à l’année précédente. Les baisses les plus élevées ont été relevées au Portugal (-9,0 %), en Bulgarie (-8,1 %) et en Irlande (-6,8 %).

Les émissions actuelles sont plus de 20 % au-dessous des niveaux de 1990. Cette baisse est imputable au recours croissant aux énergies renouvelables dans la production d’électricité en Europe, le charbon et le gaz étant en déclin. Du fait de la désindustrialisation, les transports sont la première source d’émission.

La France, un premier de la classe ?

La France est responsable de 10 % des émissions de CO2 de l’Union européenne, à égalité avec l’Italie et la Pologne, proche du Royaume-Uni (11,4 %). Le premier pays émetteur est, de loin, l’Allemagne (22,5 %) en raison de la force de son industrie et d’une production d’électricité en partie réalisée grâce au charbon.

Selon l’indice de la performance environnementale de l’université américaine de Yale, la France arrive en deuxième position sur 180 États derrière la Suisse. Elle devance le Royaume-Uni (6e), l’Allemagne (13e), l’Italie (16e), le Japon (20e) et les États-Unis (27e). La Chine est 120e et l’Inde 177e. La France émet un peu moins d’un demi-milliard de tonnes de CO2 chaque année, soit le centième des émissions mondiales. La quantité qu’elle a émise a baissé d’un tiers depuis quarante ans, davantage que pour l’Union européenne (un quart), tandis qu’elle augmentait de 10 % aux États-Unis et de 600 % en Chine (chiffres du Global Carbon Project, 1979 à 2017).

La France a respecté sa première cible du protocole de Kyoto, concernant la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2008-2012. Selon les calculs de la Banque mondiale, elle émet 114 grammes de CO2 par dollar de PIB (chiffres 2014, à taux de change assurant la parité de pouvoir d’achat). Elle n’est devancée au sein de l’OCDE que par la Suède (96 grammes). Le Royaume-Uni est à 160 grammes, l’Allemagne à 189, les États-Unis à 301.

La France figure parmi les bons élèves de l’Union européenne en raison du choix opéré dans les années 1970 de privilégier le nucléaire pour la production d’énergie électrique. Plus de 72 % de son électricité est d’origine nucléaire. Si la France ne disposait pas de centrales nucléaires, les émissions seraient supérieures de plus de 33 %. Le bon bilan carbone s’explique également par le recul important de l’industrie qui ne représente plus que 11 % de la valeur ajoutée contre 23 % en Allemagne. En prenant en compte non pas la production mais la consommation, l’empreinte carbone de la France est moins flamboyante. Les émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2 passent de 7 tonnes par habitant à 12 tonnes.

Surmonter le catastrophisme

Face aux risques environnementaux, la tendance en France ou en Europe est au catastrophisme. Des experts et des représentants politiques en appellent à la décroissance, à la fin du transport aérien, etc. Ces thèses sont reprises autant par les déclinistes que par les anticapitalistes. L’économie libérale est accusée d’avoir engendré un système mortifère pour la planète et pour l’Homme. La recherche du profit aurait abouti à la non pris en compte des externalités du système productif. Comme le prouve la déforestation de l’Île de Pâques, les êtres humains n’ont pas attendu le capitalisme pour avoir des comportements irrationnels en ce qui concerne l’environnement. Ce qui n’excuse rien mais, rapporté à l’histoire, doit conduire à relativiser certaines affirmations.

Dans le discours actuel, un élément clef de l’économie contemporaine est négligé, le progrès. Ce dernier a mauvaise presse car il est accusé tout à la fois de générer de la pollution, des maladies, de réduire la biodiversité, etc. Pour autant, c’est ce progrès qui a permis de tripler ou presque l’espérance de vie, d’améliorer nos conditions de vie, de supprimer les famines et de réduire l’impact de nombreuses maladies.

La transition énergétique ne pourra se réaliser qu’à la condition de ne pas anéantir la croissance et de tirer parti du progrès technique.

Pourquoi les énergies carbonées sont-elles bonnes pour l’économie mondiale ?

Pourquoi le pétrole est aujourd’hui incontournable ? Il est relativement facile à produire, à transporter et son pouvoir énergétique est élevé. Le charbon est un d’un usage moins facile et son efficience est moindre mais il est moins cher et est présent en grande quantité sur toute la planète. Ces raisons expliquent pourquoi il est la première matière énergétique utilisée pour produire de l’électricité.

Par ailleurs, si aujourd’hui, les énergies dites renouvelables ont le vent en poupe, leur coût tant économique qu’environnemental laisse parfois à désirer. Si la substitution d’énergies dites propres à celles qualifiées de carbonées est positive sur le papier, il peut en être, en effet, autrement dans les faits. Ainsi, l’International Ressource Panel (groupe d’experts mis en place par l’ONU en 2007 afin de surveiller et d’étudier les ressources planétaires) a mesuré les besoins en acier et en métaux rares nécessaires pour la production d’un kilowatt heure d’électricité. Selon cette étude, la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables consomme de deux à six fois plus de matières que celle réalisée de manière conventionnelle. L’éolien et le solaire concentré sont les moins rentables. L’énergie la moins consommatrice de matière est le gaz naturel. L’exploitation des énergies renouvelables nécessite le recours à du cuivre, de l’argent, de l’aluminium, du zinc, du platine, du neodymium, de l’indium dont l’extraction ou la production exige de grandes quantités d’énergie. Par ailleurs, au rythme actuel de consommation, les stocks de métaux rares pourraient être épuisés pour un certain nombre d’entre eux d’ici le milieu du siècle. Ainsi, les réserves d’indium, minerai utilisé dans les panneaux photovoltaïques, auront disparu en 2040. Il est possible de favoriser le recyclage de ces minerais mais pour le moment l’industrie éprouve quelques difficultés à trouver les solutions techniques. Les batteries utilisées par les voitures électriques sont actuellement difficiles à retraiter.

Le retour sur investissement en énergie est le ratio de la quantité d’énergie extraite ou produite sur l’énergie nécessaire pour l’obtenir. Pour calculer cette donnée il faut prendre en compte la consommation d’énergie utilisée pour la réalisation des équipements nécessaires à la production, et celle indispensable pour la production, la transformation (le raffinage), le transport et le stockage. Enfin, doit être intégrée l’éventuelle déperdition au moment de la production, du transport ou de l’utilisation. Le pétrole et le gaz bénéficient de retour sur investissement élevé. Pour le pétrole, ce ratio a longtemps été de 15 pour 1. Le coût d’exploitation des nouveaux gisements étant en hausse, il est tombé à 10 pour 1.

Le retour sur investissement du gaz naturel est de 20 mais il tend également à diminuer. Cette énergie est pénalisée par le coût des transports. L’énergie nucléaire a longtemps été jugée très efficiente mais son rendement tend à décroître avec la multiplication des normes de sécurité. Les énergies renouvelables ont, de leur côté, des ratios variables. La plus performante reste de loin l’hydraulique sous réserve de la taille de l’équipement et de la régularité de l’alimentation. Le ratio peut atteindre 30. L’éolien ou le solaire ont des ratios faibles se situant entre 1 à 5. Leur pouvoir énergétique reste faible. Les équipements à réaliser nécessitent en amont une forte consommation en énergie et en matières premières. Elles souffrent par ailleurs de problèmes de stockage. Par ailleurs, la multiplication de centres de production de petite taille est une source de nuisances environnementales. En l’état actuel des techniques, le recours croissant aux énergies renouvelables n’aboutit qu’à déplacer la pollution. Les pays avancés transfèrent sur les pays émergents une partie des émissions de CO2 dont ils étaient à l’origine.

Sans un réel saut technologique, le mix énergétique restera dominé par des combustibles fossiles dans les prochaines années. Sans le développement de l’énergie nucléaire, une réelle réduction des émissions de gaz à effet de serre est pour le moment hypothétique, sauf à revoir de fond en comble le paradigme de croissance économique. Selon le spécialiste du climat, Jean-Marc Jancovici, en l’absence d’énergies fossiles, notre production serait le centième de ce qu’elle est aujourd’hui.

Les États apparaissent bien timorés face au défi de la transition énergétique. L’ampleur des investissements à réaliser paralyse bien des gouvernements qui sont soumis de plus en plus aux diktats des calendriers électoraux.

À défaut de supprimer les énergies carbonées, réduisons leurs effets négatifs ?

La réduction des émissions de gaz à effet de serre peut passer par leur piégeage. Selon un rapport réalisé par le GIEC, le dioxyde de carbone pourrait être piégé à sa source dans les centrales électriques ou les installations industrielles. Actuellement la technologie ne permet pas de stocker le CO2 au niveau des sources de petite taille comme le chauffage individuel. Un piégeage entre 80 et 90 % est envisageable pour la production d’énergie électrique mais cela pourrait entraîner un surcoût de plus de 35 %. Le CO2 pourrait être stocké sous terre dans des formations rocheuses poreuses. Les anciens gisements de pétrole, de charbon ou de gaz pourraient être utilisés. Des systèmes de piégeage chimiques sont également possibles.

L’éternel débat sur la tarification du carbone

Les taxes « carbone » ont été, en France, à l’origine du mouvement des « gilets jaunes ». Aux États-Unis, Donald Trump a également fait campagne en 2016 en mettant en avant son refus de l’Accord de Paris et des taxes sur l’énergie. Pour autant, comme l’explique l’économiste Christian Gollier dans son dernier ouvrage, l’instauration d’une taxe sur les activités polluantes et donc sur les émissions de CO2 est le seul moyen pour réduire les externalités négatives. L’utilisation d’une voiture essence ou diesel, le chauffage au bois ou la production d’énergie électrique en recourant au charbon ont des incidences sur le climat et la santé des populations. Les coûts de ces nuisances ne sont pas intégrés au prix de vente. Il n’y a donc pas de mécanisme de sanction du marché. En instituant une taxe qui compense le prix des nuisances, les consommateurs sont amenés soit à renoncer à leurs achats, soit à participer financièrement à la remise en état de l’environnement ou aux dépenses de santé. Que ce soit en France ou dans une grande majorité de pays, si les citoyens veulent que les pouvoirs publics agissent en faveur de l’environnement, les consommateurs ne veulent pas en supporter le prix. Selon l’étude de l’organisation indépendante « Chemical Information Service », cité par le quotidien « les Echos » du 10 mai 2019, le prix du carbone n’aurait joué aucun rôle dans la baisse des émissions de CO2 en Europe. Le mérite en reviendrait à la réglementation. Pour autant, le prix de la tonne de carbone est passé de 7 à 22,50 euros de janvier à décembre 2018 mais ceci est insuffisant pour modifier le comportement des producteurs. La réduction des permis de polluer dans les prochaines années devrait contribuer à une hausse du prix de la tonne de carbone. Il pourrait atteindre 40 euros en 2023. Malgré tout, pour certains experts, en-dessous de 50 euros, l’impact est insuffisant. L’étude de Chemical Information service souligne que les marges de manœuvre sont encore importantes en Europe en arrêtant le recours aux centrales au charbon ou au fioul pour la production d’énergie électrique.

Existe-t-il d’autres solutions que la taxe ou la fixation d’un prix d’émission du carbone ? Les pouvoirs publics pourraient recourir à l’interdiction des activités les plus nocives mais cela serait économiquement préjudiciable. Faut-il interdire les pizzaiolos qui utilisent un four à bois car ces derniers émettent du CO2 et des particules ? Faut-il interdire les voitures ? Les gouvernements à défaut d’interdire adoptent fréquemment des mesures restrictives d’attrition. Ainsi, en cas de pic de pollution, une partie des automobilistes est contrainte d’abandonner sa voiture à son domicile. Or, cela peut inciter les autres à l’utiliser. Par ailleurs, les citoyens qui pour raisons professionnelles ou personnelles avaient réellement besoin de se servir de leur voiture sont lésés. Ils auraient peut-être accepté de payer un droit plus élevé pour rouler.

L’ajout d’un prix du carbone émis vise essentiellement à changer les comportements et à faire payer les externalités négatives. Il peut évidemment servir à financer les dépenses de recherche et permettre la transformation du parc de centrales électriques, il conviendrait d’imposer un prix du carbone émis.

L’exemple du projet de guerre des étoiles de Ronald Reagan

En 1983, Ronald Reagan décida de lancer « l’Initiative de Défense Stratégique » également appelée « guerre des étoiles » visant à doter les États-Unis d’un bouclier spatial antinucléaire capable d’intercepter les missiles ennemis depuis le sol et l’orbite terrestre. En réaction au projet américain, le Président de la République française, François Mitterrand, lança un projet de recherche civil et militaire « Eureka » auquel se sont associés les autres États européens. Si les résultats de ces projets peuvent être discutés, ils ont néanmoins contribué à l’augmentation des dépenses de recherche.

La lutte contre le réchauffement climatique devrait donner lieu, à l’échelle internationale, à l’engagement de vastes programmes de recherche rassemblant les pays émergents et les pays occidentaux. Ces programmes devraient se concentrer sur quelques axes précis : la fusion nucléaire, le solaire, le stockage de l’énergie électrique, l’hydrogène et le stockage du CO2.

La Chine qui a été un fer de lance depuis 2008 en matière de développement de production d’énergie renouvelable semble vouloir temporiser. Ce pays qui concentre 30 % capacités d’énergie renouvelable dans le monde doit supporter des surcoûts qui nuit à sa compétitivité. Le rendement décevant du solaire explique également une remise en cause de certains projets que ce soit en Chine ou aux Etats-Unis. L’acceptabilité des installations d’énergie renouvelables pose des problèmes. Les populations s’opposent de plus en plus à l’installation d’éoliennes ou de centrales hydroélectriques.

Les émissions de produits carbonées et des particules attenantes à certaines énergies sont, par nature, une question d’ordre mondial. Ainsi, la Bretagne récupère fréquemment une partie des pollutions de la région de Londres en raison des vents dominants. Les émissions des centrales allemandes, polonaises ou tchèques arrivent aussi en France. L’instauration de plans européens voire mondiaux apparaît nécessaire même si aujourd’hui cet espoir est utopique. Le consensus qui s’est réalisé sur le point particulier des CFC (gaz fluoré interdits du fait de leurs effets sur la couche d’ozone) dans les années 80 est évidemment plus difficile à construire pour les énergies qui sont au cœur du développement économique.